Überall fallen den Menschen die Decken auf die Köpfe. Aber wehe, wenn den Obdachlosen aller Länder daraus ein Vorteil erwächst! Dass immer weniger Kleingeld in den Pappbechern landet, dass Hygienestationen schließen und Essensausgabestellen ihr Angebot reduzieren, lässt sich als Kollateralschaden der Krise schönreden. Die von der Pariser Polizei gegen Obdachlose verhängten Strafen lassen sich als Exempel für die allgemeine Verwirrung der ersten Wochen verstehen. Dass aber auf dem ganzen Kontinent Hotels leer stehen, während Menschen ohne Zuhause ungeschützt der tödlichen Gefahr ausgesetzt sind, würde als nichts als ein Skandal begriffen werden, hätte das Wort »Solidarität« noch eine andere Bedeutung als die, Pflegekräfte klatschend anzufeuern, den 90-jährigen Nachbarn nicht verhungern zu lassen, oder der Mieterin einen Zahlungsaufschub um ein paar Wochen zu gewähren. Man müsse aber schon zugeben, so die wirkliche Reaktion in einer Welt, in der die Sorge um die sogenannten Schwächsten in Wahrheit der Aufrechterhaltung dieser Schwäche gilt, man müsse aber zugeben, dass nun auch die Straßen leer stehen würden…! Aus Angst davor, die um ihr letztes Hemd Gebrachten könnten nach den weißen Westen der Verantwortlichen greifen, werden die nackten Zahlen unter Verschluss gehalten: Auf vier Millionen Obdachlose in der EU kommen elf Millionen leerstehende Wohnungen. Wem diese beiden Zahlen inkompatibel erscheinen, soll sich vergegenwärtigen, dass die Fahrt zum Zweitwohnsitz auch während der Pandemie erlaubt ist. Es bleibt aber überall bei der unterlassenen Hilfeleistung, zu der sich die aktive Demütigung gesellt. So beschloss die Stadtregierung von Las Vegas, der man Untätigkeit immerhin nicht vorwerfen kann, die Obdachlosen auf die leeren Parkplätze der Stadt zu bringen. Weil dort Busse warteten, die sie vor den Türen der leeren Luxusappartements absetzen sollten? Aber nein. Vor leeren Kaufhäusern, leeren Casinos? Unverbesserlicher Sozialromantiker, wer solchen Vorstellungen anhängt. Die Rechnung geht so: Wer kein Haus besitzt, lässt auch Hausverstand vermissen, sodass ihm die Regeln des social distancing vollkommen unbegreiflich sein müssen. Die weißen Linien am Boden sollen nun dabei helfen, die Abstandsregeln einzuhalten. Die Fotos der Obdachlosen in Las Vegas, von denen jeder vorübergehend einen Parkplatz sein Eigen nennen darf, gingen um die Welt und bestätigten die Sorgen der Menschen um die Autoindustrie. Doch während für diese der nächste Bail-out schon garantiert ist, ist von einer sozialen Rettung keine Rede. Sie bestünde, so die einzige realistisch erscheinende Option, in einem raschen Rückschritt zur alten Normalität. Wie verlockend allerdings kann diese Normalität für jene sein, deren Aufenthalt in der Öffentlichkeit nicht nur im Ausnahmezustand als Gefahr gilt?

Die Zahl der Wohnungslosen in Deutschland etwa hat sich von 2014 bis 2018 verdoppelt, sie geht auf die Million zu. Dieser Million, auf die sonst niemand mehr zugehen will, wird privater Raum vorenthalten, und gerade deshalb auch der öffentliche. Nur wer beweisen kann, auf den öffentlichen Raum nicht angewiesen zu sein, ist hier, mit Abstrichen, willkommen. Die entsprechenden Maßnahmen, die seit dreißig Jahren allerorten umgesetzt werden, sind insofern gewitzt, als sie vor keinem Gesetzbuch der Welt als diskriminierend anerkannt werden würden. Wenn an Bahnhöfen bei längeren Sitzgelegenheiten stählerne Armlehnen eingebaut werden – eine seit den 90er Jahren übliche Praxis –, sind sowohl die Obdachlose, das Schulkind und der Manager der privaten Bahngesellschaft daran gehindert, hier schlafend eine Nacht zu verbringen. Die berühmt-berüchtigten Camden benches mit ihren angewinkelten Sitzflächen verführen nicht nur den Obdachlosen zu einer höchstens fünfminütigen Rast, sondern auch die Touristin und den Premierminister. Dutzende Fahrradständer unter einer Autobahnbrücke, wo niemand je ein Fahrrad hätte abstellen wollen, halten den Armutsreisenden wie die Jugendliche auf individueller Maturareise vom illegalen Camping ab. Sogenannte spikes (Stacheln) vor Eingängen von Luxusappartements verdammen nicht nur den Obdachlosen dazu, sich einen besseren Ort als diesen Platz vorm Eingang zu suchen, sondern auch den Bewohner dieses Luxusappartements. Was also offiziell gar nicht diskriminierend sein kann, wird mit dem euphemistischen Fachbegriff »defensive Architektur« belohnt. Der Fachterminus erklärt sich sofort, stößt man auf die Verteidigungsreden jener Kleinkriminellen, die als Designer für diese Werke verantwortlich zeichnen: »Obdachlosigkeit sollte in keiner Gesellschaft toleriert werden, und wenn wir anfangen, mit unserem Design den Obdachlosen entgegenzukommen, dann haben wir als Gesellschaft total versagt«, denn: »besser Obdachlosigkeit als Problem zu erkennen, als ihr mit Design beizuspringen«[1]. Der Helfershelfer wollte mit der Vertreibung der Unerwünschten nur auf einen Missstand aufmerksam machen. Das Muster ist bekannt. Wer am Bettler, an der Bettlerin unberührt vorbeigeht, erfreut sich eines besseren Gewissens als jemand, der mit der Gabe eines kleinen Almosens dem Bettlermafiapaten an Kaltherzigkeit in nichts nachsteht. Wer gegen Flüchtlinge hetzt, wünscht ihnen eigentlich, in den sogenannten Heimatländern glücklich und zufrieden leben zu können.

Die Geschichte der defensiven Architektur, die heute als strukturelle Gewalt eine perfekte Ergänzung zur unmittelbaren rechter Schlägertrupps und anderen Ideen wie Alkoholverboten an öffentlichen Plätzen bietet, reicht ins 19. Jahrhundert zurück. Ein frühes Beispiel sind die »Urin-Deflektoren«: kleine, in die Hauswand eingelassene Steinchenmuster sollten Männer davon abhalten, an die Wand zu pinkeln. Im Vergleich zu den elaborierten Beispielen von heute erscheint dieser Einfall geradezu niedlich. Statt an die Hauswand vor die Hauswand zu pinkeln, dürfte den Betroffenen weniger abverlangen, als statt auf der Bank vor der Bank zu schlafen. Dass sich defensive Architektur von einer privaten Abwehrmaßnahme seitens geruchsempfindlicher Hausbesitzer zu einem Bestandteil von stadtplanerischer Repression entwickelte, lässt sich mit dem Fortschritt der neoliberalen Ideologie begreifen – im doppelten Sinne! In dem Maße, in dem die Mietpreise steigen und der soziale Wohnbau eingestellt wird, müssen die Opfer dieser Entwicklungen unsichtbar gemacht werden, ohne dass ihre Wirkung als abschreckendes Beispiel für andere verlorengeht. Mit Architekturpreisen ausgezeichnete schräge Sitzflächen sind steingewordenes Symbol für die Kultivierung der Repression unterm Neoliberalismus. Die soziale Disziplinierung, die von einer unangenehmen Sitzfläche ausgeht, ist in ihrer Grausamkeit nicht mit jener der Arbeitshäuser zu vergleichen, deren letztes in der Bundesrepublik immerhin erst 1969 geschlossen wurde. Was aber heute zählt, ist die Effektivität. Sie besteht darin, dass diese neuen Modelle der Disziplinierung keine klar umrissene Zielgruppe mehr kennen, sondern allen offenstehen. Der Zeitungsverkäufer ist erleichtert, auf die unbequeme Bank nicht für eine ganze Nacht, sondern bloß für eine zehnminütige Rast angewiesen zu sein, die Touristin ist heilfroh, sich auf die Bank nicht zum Zwecke einer Rast, sondern nur eines Gruppenfotos niederlassen zu müssen, der Designer schließlich ist zufrieden, die Bank nur entworfen zu haben, und an ihrem Standort auf der Fahrt zwischen dem ergonomischen Bürosessel und der Couch gar nicht vorbeizukommen. Der Schweiß der Angst vor dem sozialen Abstieg schweißt zusammen, ein Zusammenschluss wider Willen, der nicht mit Solidarität verwechselt werden darf; »wir sitzen alle auf der selben Bank!« ist Realität und Drohung zugleich, die die Forderung nach Bänken für alle übertönt.

Kühn aber wäre die Behauptung, all diese Entwicklungen stünden nicht auch in einer furchtbaren Tradition. Dass die als »Asoziale« im Dritten Reich Verfolgten nie materiell entschädigt wurden, und ideell mit einem dreiviertel Jahrhundert Verspätung, ist kein Zufall. Dieser Umstand ist Ausweis einer Ideologie, die die zehntausendfache Einweisung von Obdachlosen, Bettlern, Prostituierten und anderen Unzuverlässigen in die Konzentrationslager bloß als eine Variante einer kriminalpolitischen Prävention versteht. In einzelnen Aspekten allerdings ist es verharmlosend, von einer Tradition zu reden, wo eigentlich eine schaudererregende, bruchlose Kontinuität zugestanden werden muss. Die besondere Strategie, mittels der eigenen Kultur die Kulturlosen zu schikanieren, wurde in den nationalsozialistischen Lagern perfektioniert. Im KZ Dachau etwa sollte die Dauerbeschallung mit »nationalen Flötentönen«, mit deutscher Kunst- und Unterhaltungsmusik, die Gefangenen erziehen und gleichzeitig zermürben. Erfahrungen, auf die man heute wieder zurückgreifen kann: Immer mehr Verantwortliche in größeren europäischen Städten entdecken das Beschallen von öffentlichen Plätzen mit klassischer Musik als Hilfsmittel dafür, Obdachlose und »Junkies« zu vertreiben. Warum die Wahl auf klassische Musik fällt? Weil für den Bürgermeister klar ist: klassische Musik ist Gift für die Unteren, Köder für die Oberen. Warum die Strategie aufgeht? Weil der Sozialchauvinismus die Realität mitstrukturiert, von der er sich inspirieren lässt. Auf die Gefahr hin, dass ein paar Randständige sich doch naturwidrig mit Schuberts Quartetten anfreunden könnten, machten die Herren der Berliner S-Bahn-Gesellschaft mit einem ambitionierten Vorschlag auf sich aufmerksam: Ab sofort solle die Beschallung mit atonaler »Neuer Musik« für Ruhe und Ordnung auf den Bahnsteigen sorgen. Die Aktion wurde durch den Protest engagierter Musiker und Musikerinnen verhindert. »Hier ist der Bogen überspannt!«, dachten sie – und übersahen, dass sich doch nur der Kreis schließt: Die Zahl der Obdachlosen und die Zahl der arbeitslosen Musiker steigen, so trifft es sich pandemiebedingt, rasant. Ob sich da eine erträgliche Lösung für beide Gruppen finden ließe?

Decke auf den Kopf – Decke unterm Kopf – Kopf in den Sand

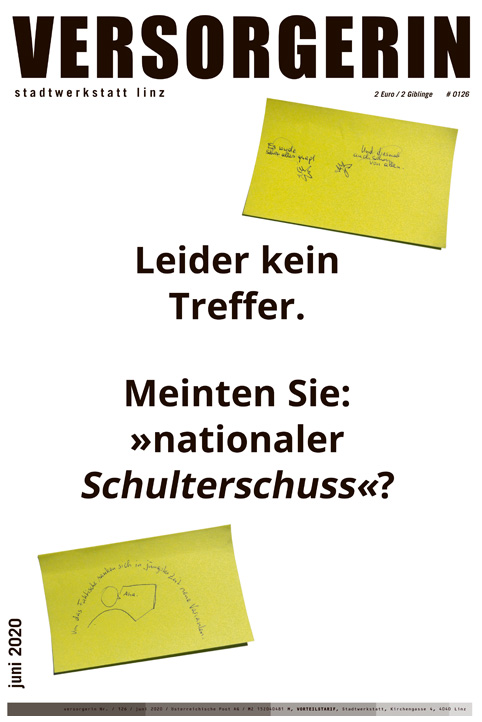

Obdachlose sind von den derzeitigen Pandemie-Maßnahmen besonders betroffen, da der öffentliche Raum zur Sperrzone wird. Anstatt ihnen Wohnraum zu geben, versuchen Verwaltungen, sie zu vertreiben und so unsichtbar zu machen. Dass diese Praxis auf längst implementierte architektonische Maßnahmen zurückgreift, zeigt Paul Schuberth.

[1] Im englischen Original: »Homelessness should never be tolerated in any society and if we start designing in to accommodate homeless then we have totally failed as a society. Close proximity to homelessness unfortunately makes us uncomfortable so perhaps it is good that we feel that and recognise homelessness as a problem rather than design to accommodate it.« Hier: »On benefits of Unpleasant Design. Interview with the Factory Furniture Design Team, authors of the Camden bench« http://unpleasant.pravi.me/interview-with-factory-furniture-design-team/

Ein Sitzkiesel in Berlin. Er eignet sich dazu, bequem an ihm vorbeizuspazieren. (Bild: Fridolin freudenfett (CC BY-SA 4.0))