Manche Wortschöpfungen treten in die Welt, als habe diese nur auf sie gewartet. Viele davon wären für Zeit-Kurzreisende aus der näheren Vergangenheit vermutlich verwirrend, während sie für Gegenwartsbewohner selbsterklärend sind – wer hätte beispielsweise vor fünf Jahren wohl etwas mit Begriffen wie »Trumpismus«, »Alltagsmaske« oder »Superspreader-Event« anfangen können?

In diese Reihe gehört auch das schöne Wort »Doomscrolling« – für alle, die gerade aus der Zeitmaschine gestiegen oder absolut nicht mit den sozialen Medien vertraut sind: »Doom« bedeutet so viel wie »Unheil, Verhängnis, Verderben«, und das Kompositum mit dem mittlerweile auch eingedeutschen Scrollen beim Lesen von Webseiten bezeichnet das Phänomen, sich nicht von dem Strom an dystopischen Nachrichten losreißen zu können, die unablässig auf Twitter oder Facebook auf einen einprasseln.

Eine typischer[1] Tag auf Twitter ohne besonders schlagzeilenträchtige Vorfälle sah in diesem Jahr ungefähr so aus: Klimakatastrophe – Trump – neueste Corona-Zahlen – Flüchtlingsboot gesunken – oh, ein süßes Katzenvideo – Elendslager auf griechischen Inseln – rechter Einzelfall Nr. 342 bei der Polizei – noch mehr Klimakatastrophe – Empörung über irgendeinen AfDler – alberner Kalauer – Nazigewalt – Politik vergeigt Corona-Bekämpfung – innerlinke Besserwisserei – Radfahrer totgefahren – schon wieder Trump …

Nun gut, immerhin Letzteres könnte bald der Vergangenheit angehören[2], aber selbst die Erleichterung und (Schaden-)Freude über die Niederlage des orangen Horrorclowns wurden getrübt durch die Berichte über freidrehende Coronazis – auch eine dieser selbsterklärenden Wortschöpfungen –, die zeitgleich unbehelligt von der Polizei durch Leipzig wüteten. Kurzum, wer sich regelmäßig auf Twitter oder sonstigen Plattformen über das Weltgeschehen auf dem Laufenden hält[3], weiß sofort, was mit Doomscrolling gemeint ist.

Der früheste bekannte Beleg für den Begriff stammt von 2018, von einem kleinen Twitter-Account namens @Callamitys (»Taking a break from doomscrolling and being inundated with things and stuff«). In den allgemeinen Sprachgebrauch schaffte er es jedoch, wen wundert‘s, erst im Katastrophenjahr 2020. Im April dieses Jahres widmete das Wörterbuch Merriam-Webster, quasi der Duden der anglophonen Welt, dem Wort einen Blogeintrag in der Rubrik »Words we‘re watching«, in den vergangen zwei, drei Monaten hat es auch die deutschsprachige Netzwelt erreicht.

Das Phänomen ist also schon länger bekannt, aber erst die Coronakrise sorgte für den Durchbruch der treffenden Bezeichnung. So berichtet Michael Calore, Redakteur bei »Wired«, im von ihm mitmoderierten Podcast »Gadget Lab« des Tech-Magazins, sogar Instagram, bis dahin so etwas wie die Insel der Glückseligen in der Social-Media-Welt, habe sich mit der Pandemie verfinstert; an die Stelle von Urlaubsbildern, Fotos von Haustieren und Landschaftsimpressionen seien Todesanzeigen und Spendenaufrufe von Menschen getreten, die Behandlungskosten nicht aufbringen konnten oder infolge der Krise ihren Job verloren hatten. Die Bilder der »Black Lives Matter«-Proteste, die kurz darauf hinzukamen, hätten zwar durchaus etwas Ermutigendes gehabt – der Auslöser, also Polizeimorde an Schwarzen und der grassierende Rassismus, habe jedoch wiederum gezeigt, wie furchtbar die Welt ist.

In der Sendung werden mehrere Gründe für das endlose Weiterscrollen durch den Wust an schlechten Nachrichten angesprochen: Zum einen ist es die schlichte Gewohnheit aus – zumindest gefühlt – besseren Zeiten, als die sozialen Medien in erster Linie ein Ort für das Pflegen von Freundschaften und allerhand Rumgealber waren und nur gelegentlich irgendeine unschöne Nachrichtenmeldung die Laune trübte. Zum anderen hält einen die vage Hoffnung bei der Stange, inmitten der Untergangsstimmung auf aufmunternde Neuigkeiten oder wenigstens etwas zu stoßen, das einen zum Lachen bringt. Und dann ist da noch das generelle Phänomen, das unter der Abkürzung FOMO firmiert: »Fear of missing out«, also die Angst, irgendwas zu verpassen, wenn man das Handy mal eine Stündchen aus der Hand legt (»Wo warst du, als Biden zum Wahlsieger erklärt wurde?« - »Auf Twitter, wo sonst?«); zumal man sich ja auch nicht selbst vorwerfen will, man verschließe die Augen vor all den Ungerechtigkeiten und Missständen in der Welt.

Aber sind die Zeiten tatsächlich schlechter als noch vor ein paar Jahren? Jein. Einerseits verschärft sich die Klimakrise täglich, ist der Faschismus weltweit auf dem Vormarsch (was zumindest teilweise wiederum den sozialen Medien zu verdanken ist), und das Coronavirus verschwindet nicht durch Ignorieren. Andererseits trägt mittlerweile fast jeder ein Gerät mit sich herum, mit dem sich beispielsweise Fälle von Polizeigewalt und andere skandalöse Vorkommnisse dokumentieren und umgehend mit der Welt teilen lassen, wie es sie früher zwar auch schon gab, nur eben nicht vor den Augen der virtuellen Öffentlichkeit.

Man könnte behaupten, dass das im sogenannten postfaktischen Zeitalter keinen Unterschied macht, etwa wenn ein Innenminister allen entgegensetzten Belegen zum Trotz einfach weiß, dass die Polizei eine tadellose Truppe ohne rechtsextreme Tendenzen ist, oder dass die Informationsflut allenfalls zu Abstumpfung und Resignation führt. Als Gegenbeweis wird häufig die Black-Lives-Matter-Bewegung angeführt: Die Proteste, die auf den Mord an George Floyd vor laufender Kamera folgten, führten nicht nur zu Konsequenzen in Form eines niedergebrannten Polizeireviers und allgemeinen Riots, sondern auch zu einer Wählermobilisierung der eigentlich eher desillusionierten schwarzen Community und trugen damit nicht unwesentlich zum Wahlsieg von Joe Biden bei.

Interessanterweise wird im erwähnten »Gadget Lab«-Podcast aber auch darauf hingewiesen, dass die BLM-Aktivist*innen gar nicht so sehr zum Doomscrolling neigen: Menschen, für die Polizeigewalt, oftmals tödliche, trauriger Alltag ist, wollen derartige Bilder nicht wieder und wieder sehen; von vielen wird auch gefordert, die (re-)traumatisierenden Inhalte nicht noch weiter zu verbreiten oder wenigstens mit einer Warnung zu versehen. Als eine Art Gegenbewegung gibt es einen Trend zu erbaulichen Online-Aktivitäten, die ein positives schwarzes Selbstbild in den Vordergrund stellen, etwa das »Verzuz«-Format auf Instagram, bei dem sich Rap- oder Soul-Stars musikalische Duelle liefern; auf Twitter, dem etwas nerdigeren Medium, präsentieren sich unter Hashtags wie #BlackInSTEM[4], #BlackInMaths, #BlackInBiology etc. schwarze Wissenschaftler*innen. Auch so kann Social-Media-Aktivismus aussehen.

Andere Ideen, wie mit der Endlosschleife an Horrormeldungen umzugehen sei, beschränken sich hingegen zumeist auf gutgemeinte Ratschläge, die Zeit am Endgerät zu begrenzen (inzwischen kommen viele Smartphones sogar bereits mit eingebauten Funktionen auf den Markt, die dabei helfen sollen) oder sich gar ganz von den entsprechenden Plattformen zurückzuziehen. Für die meisten ist zumindest Letzteres allerdings keine Option; zum einen ist der Suchtfaktor einfach zu hoch und zum anderen sind die Plattformen (nicht nur) in Corona-Zeiten eine wichtige Möglichkeit, den Kontakt zu Familie und Freund*innen aufrechtzuerhalten. Für viele sind die sozialen Medien schlicht so etwas wie die virtuelle Stammkneipe samt Zeitungsständer in der Ecke.

Natürlich ist es angenehmer für die Mitmenschen, wenn man am Tresen nicht permanent schlechte Laune verbreitet, und überhaupt sollte man ja nicht ständig in der Kneipe rumhängen. Analog dazu muss man nicht unbedingt zu Empörungs-, pardon: Aufklärungszwecken jeden Mist weiterverbreiten, den beispielsweise irgendwelche Coronaleugner von sich geben, und ohne Frage ist es hilfreich, ausreichend Zeit offline zu verbringen, wenn man einen digitalen Burnout vermeiden will.

Sicherlich ist es zu kurz gegriffen, die Verantwortung für den Umgang mit den nicht mehr ganz so neuen Medien auf die Einzelnen abzuwälzen; mittlerweile ist schließlich gut belegt, dass die Mechanismen von Twitter, Facebook & Co. geradezu darauf angelegt sind, Abwärtsspiralen jeglicher Art zu produzieren, sei es bei der Verbreitung von Hetze und Desinformation oder dem Frustlevel bei denen, die versuchen, sich dagegenzustemmen – und damit doch oft nur für mehr Reichweite der entsprechenden Inhalte sorgen.[5]

»Tyrannei der Lautesten« nennt dies, ebenfalls bei »Wired«, die Medienforscherin Whitney Phillips in einem Essay mit dem Titel »It‘s Time to Defund Social Media« (ungefähr: »Es ist an der Zeit, den sozialen Medien den Hahn zuzudrehen«). Eine konkrete Antwort, wie das funktionieren soll, solange jeder Klick Geld wert ist, bleibt auch sie zwar schuldig. Sie hat aber ebenfalls Vorschläge, wie die Netzbewohner*innen selbst den Mechanismen der Skandalisierungsökonomie entgegentreten sollten.

Als Beispiel nennt Phillips das Maskentragen, das überhaupt nur durch diese Mechanismen zum »umstrittenen« Thema wurde – die meisten Menschen tragen die Dinger schließlich ohne Murren. »Wenn wir diese allgemeinen Konsens der Vernunft in den Vordergrund stellen könnten, würde das nicht nur unseren Glauben in die Menschheit wiederherstellen«, schreibt sie. »Es würde auch die Aufmerksamkeitsökonomie auf zweierlei Art untergraben. Zum einen würde es den Anreiz verringern, ein Arschloch zu sein. Wenn man Menschen nicht mit Klicks und Likes für antagonistisches Verhalten belohnt, haben sie weniger Grund, damit weiterzumachen. Diese Dynamik ist so alt wie das Trollen.[…] Zweitens würde es die Rückkopplungsschleifen kurzschließen, die schädliches Tun normalisieren. Wenn man eine randständige Bewegung als Mainstream darstellt, hat sie die merkwürdige Tendenz, genau das zu werden.«

In jüngerer Zeit hat sich auch eine Form des Gegentrollens als durchaus effektiv (und sehr spaßig) erwiesen, die der Gegenseite nicht durch noch mehr Reichweite in die Hand spielt: So führte ein massenhaft auf der Videoplattform TikTok verbreiteter Aufruf, Tickets für eine Trump-Wahlkampfveranstaltung zu reservieren, ohne hinzugehen, dazu, dass der Noch-Präsident vor fast leeren Rängen auftrat; dessen unverhohlener Aufruf an die rechtsextreme Miliz »Proud Boys« wiederum, sich »bereitzuhalten«, führte dazu, dass die schwule Community sich den Namen (wieder-)aneignete und das Netz unter dem entsprechenden Hashtag mit Gay-Pride-Inhalten vom freizügigen Fummel bis zu Bildern aus dem Ehealltag flutete.

Vielleicht ist die Onlinewelt also doch noch nicht verloren. Wenn man also sich das nächste Mal beim Doomscrolling ertappt und der Retweet-Finger schon wieder viel zu locker sitzt, ist es Zeit, kurz innezuhalten und sich ein paar goldene Regeln in Erinnerung rufen: Toxische Accounts blocken, nicht über jedes hingehaltene Stöckchen springen, genau überlegen, wie man bestimmte Sachverhalte präsentiert, eigene Botschaften statt Empörungsreflexe. Auch hin und wieder ein flauschiges Katzenvideo schadet nicht. Und wenn doch alles mal wieder zu deprimierend scheint, kann man immer noch unter dem Suchbegriff »Four Seasons Total Landscaping« nachschauen, was der gute alte Netzhumor aus der absurden Pressekonferenz gemacht hat, die Donald Trumps Anwalt Rudy Giuliani auf dem Parkplatz einer Gartenbaufirma in Philadelphia abhielt – und einfach mal eine Stunde nichts tun außer sich kaputtzulachen.

[1] Also meiner. (Anm. d. Autorin)

[2] Bei Redaktionsschluss war ein drohender Staatsstreich der Trumperia noch nicht abgewendet. Das Doomscrollen geht also weiter.

[3] So zumindest die gängige Rechtfertigung, warum man so viel Zeit mit dieser deprimierenden Beschäftigung verplempert.

[4] Die Abkürzung STEM steht für »Science, Technology, Engineering, Mathematics«, also das, was im Deutschen unter MINT-Fächer bekannt ist.

[5] Wobei auch die Rolle der klassischen Medien nicht außer Acht gelassen werden sollte, die sich ja nicht weniger enthusiastisch auf toxische Themen stürzen und den Mythos pflegen, Nazis würden sich selbst »entzaubern«, wenn man sie nur oft genug zitiert.

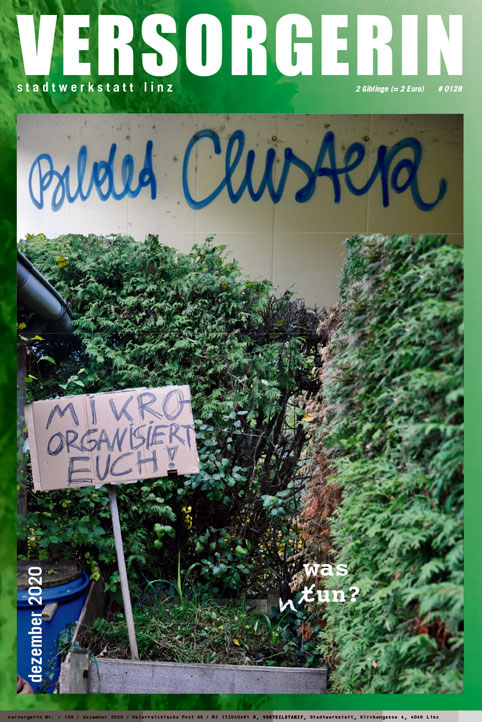

In der Timeline des Grauens

Svenna Triebler über den Online-Alltag in Krisenzeiten, Doomscrolling und Social-Media Aktivismus.

Feline Internet-Grundausstattung auf der Suche nach Ablenkung vom Doomscrolling (Bild: Wilson Afonso (CC BY 2.0))