Unterwegs. Vom Cafe Meier zum Hauptplatz, der Pfarrplatz ein Loch, Gitter leiten um, weg vom kürzesten Weg, über Bretter zur Kirche, es ist spät, ich bin spät dran, es bleibt keine Zeit für den Herbst, nicht einmal Zeit für den Herbst in den Lindenkronen am Pfarrplatz. Noch reiben sich gelbe Blätter an grünen. Bald wirbeln sie sich weg im blauen Föhn. Zwischen Drahtgeflecht weisen Bretter den Weg an der Pfarrkirche vorbei und am aufgerissenen Pflaster, ich komme zu spät zum nächsten Termin, eigentlich ein Besuch. Im Sonnenhof liegen die Alten zu zweit in den Zimmern, manchen ist das recht, manchen nicht, manchen fällt es nicht auf. Ich sammle Geschichten, bevor sie verblassen, verstummen, sich auflösen im offenen Raum des Vergessens. Oft komme ich zu spät in das Haus mit den zittrigen Alten am Gang, die dich freudig begrüßen. Sie denken, du kommst sie besuchen und hast Zigaretten und bringst sie nach Hause. Dann schläft die Geschichtenerzählerin, ihre Mundwinkel zucken, sie lächelt. Wo träumt sie sich hin? Oder sie sieht mich an und sagt, heute erzähle ich nicht. Die Vergangenheit belastet zu stark. Spargel würde sie gerne noch einmal essen, den grünen. Jetzt ist es Herbst und nicht Frühling und im Sonnenhof kochen sie Backfisch und Grießkoch. Grüner Spargel, sagt sie, mit etwas zerlassener Butter und jungen Kartoffeln und eine Spur weißer Pfeffer.

3 Männer knien zwischen aufgerissenem Pflaster. Hotels braucht die Stadt mit abgezählten Sternen, vier sind nicht schlecht, noch besser sind 5 und Tiefgaragen und deshalb das Loch auf dem Pfarrplatz. Ich fahre mit dem Auto nicht gerne unter die Erde, mir ist es zu eng dort und die Ausfahrt zu steil, aber einmal übernachten in Linz, in einem Hotel, der Stadt mit fremden Augen begegnen. So schnell wird alles vertraut, der Pendlerparkplatz an der Donau in Urfahr und die Roma in der Stadtwerkstatt vorm Café Strom, wenn sich der Kratzton der Geige vermischt mit dem Keuchen der Quetsche und dem Knallen des Tischfußballs und drinnen wummern elektronische Bässe und pfeifend bohren sich grüne Spiralen in die Wand. Die Roma übernachten in ihren Autos am Parkplatz. Sie bleiben nicht lange in Linz. Dann kommen andere, aus der Slowakei oder Rumänien. Noch ist es zu früh zum Tanzen drinnen und draußen und schon wieder sind es zwei, drei Gespritzte zuviel. Das Lentos wirft blaues Licht über die Donau und ein Schiff schickt das Stampfen seiner Motoren voraus. In die Nacht stanzen sich gelbe Quadrate. Ein Blick in Kajüten, eine Zeitlang noch steht das Brummen des Diesels am Wasser. Am Fahrrad halte ich mich fest. Auf dem Schiff wär ich gern. Wegfahren von Linz und ankommen in Baja, Novi Sad, Tulcea oder auch Straubing. Aussteigen und schauen. Riecht es nach Donau, nach Fisch oder Stahlwerk? In Baja gibt es ein Fischsuppenvolksfest, in Novi Sad ein Literaturfestival und ein Zentrum für Kriegstraumatisierte, in Tulcea das Delta. Oder ankommen in Linz mit dem Schiff, im Herzen die Bilder der Fahrt und fremd sein. Was drängt sich ins Auge? Das Schloss, der Pöstlingberg oder die VOEST? Die Schlote und Hochöfen des Stahlwerks sind am schönsten von Oberbairing aus gesehen, oder vom Hochholdweg, von der Dießenleiten oder vom Gründberg, jedenfalls ein blühender Mostbirnbaum, Hagebutten im Reif oder eine wespendurchsummte Streuobstwiese und unten die rauchenden Schlote am Ufer des metallisch glänzenden Stroms. Nein, das ist nicht der Blick einer Fremden. Wahrscheinlich blieben als Eindruck der Hauptplatz, die Lände, die Straßenbahn und die Donau mit den Hügeln ringsum. Oder in der Fußgängerzone das Muster des Pflasters. Es lässt keinen Gehrhythmus zu, will man das Berühren der Fugen vermeiden. In der Herrengasse in Czernowitz schwingt sich das Kopfsteinpflaster in immer wiederkehrenden Bögen, recht viel mehr weiß ich nicht von der Hauptstadt der Bukowina, denn ich war auf der Suche nach einem Kanaldeckel mit Doppeladler, ein Relikt aus der Zeit der Monarchie. Zumindest aus der rumänischen Zeit haben wir einen entdeckt mit kubistischem Muster.

3 Männer knien auf der Erde zwischen aufgerissenem Pflaster. Da stimmt etwas nicht. Ich bin spät dran. Ich komme zu spät. 3 Männer knien auf der Erde. Sie kratzen und pinseln. Knochen legen sie frei. Ich bleibe stehen. Ein Gerippe mitten am Pfarrplatz. Ein Schädel ohne Unterkiefer liegt etwas abseits. Knochen für Knochen lösen sie aus der Erde. 20 Zentimeter unter dem Straßenbelag. Es gibt ein System. Die Knochen werden nach Größen geordnet und kommen in Schachteln. Oberschenkelknochen, Schienbein, Elle und Speichen. Rippen und Wirbel. Die Schädel legen die Männer beiseite. Ich schau ihnen zu. Sie winken mir. 3 Tote haben Platz in den Schachteln. Die Knochen sind braun. Der Himmel ist blau. In den Linden rascheln die Blätter.

Ich komme zu spät. Sie sieht mir entgegen. Die Fenster bündeln das Licht auf dem Gang. Breite Streifen flirren am Boden. Mit großen Schritten setze ich über. Ein Lichtlauf. Sie sieht mir entgegen. Wo bleibst du. Wo warst du. Ich erzähle ihr von den Gerippen am Pfarrplatz. Zwanzig Zen-timeter unter dem Pflaster. Sie versteht nicht oder will nicht verstehen.

Die Vergangenheit belastet zu sehr. Ich will nicht mehr darüber reden.

Tut mir leid, sage ich, nächstes mal komme ich früher, dann gehen wir essen.

Grüner Spargel sagt sie, mit etwas zerlassener Butter und frühen Kartoffeln.

Jetzt aber liegt Wild auf den Tellern.

In letzter Zeit träume ich oft vom Schwimmen, sagt sie. Das Wasser ist warm. Dickflüssig und schwer. Wie Honig. Ein Wasser, das dich nicht trägt. Doch du sinkst nicht bis auf den Grund. Du schwebst und kommst nicht vom Fleck.

Alles erstarrt. Die Erinnerung stockt.

Schon wieder neue Tabletten. Für den Schlaf in der Nacht, für den Dämmer am Tag. Sollen sie den Abflug erleichtern? Ich weiß nicht. Ich träume, ich schwebe im Wasser. Wasser wie Honig. Dickflüssig, klebrig, zäh. Dieses Wasser gibt dich nicht frei. Ein Kampf, jede Nacht dieser Kampf, sagt sie. Ich schreie und schwitze mich aus dem Traum und weiß, es gibt keinen Ausweg. Nacht für Nacht dieser Kampf. Ich komme nicht vom Fleck und bin doch immer so gerne geschwommen.

Unterwegs. Auf der Landstraße. Im Laufschritt. So weit das geht bei der Ordnung des Pflasters. Es ist dreiviertel sechs. Einkaufen muss ich noch und vor allem brauche ich ein Kabel. Das richtige Kabel für den neuen Drucker mit Fax-Funktion. Der Originalpackung beigelegt war ein Stecker nach deutscher Norm. Die passt nicht zu österreichischen Anschlüssen. Benötige ich einen Adapter oder ein Kabel mit anderem Stecker? Umtauschen geht nicht. Soviel habe ich in Erfahrung gebracht. Es ist heiß. Schwitzende Menschen im Aufzug. Auf der Rolltreppe glüht grün der Lichtspalt zwischen den Stufen. Saturn. Das war auch der römische Gott der Zeit. Saturn fraß seine Kinder. Saturn frisst meine Zeit. Ich muss noch einkaufen. Wo sind die Kabel. Wo finde ich das richtige Kabel. In der Audio-Abteilung bin ich falsch. Auch bei den Videogeräten bin ich nicht richtig. Bei den Computern sagt mir ein freundlicher Herr andere Abteilung. Für die Abteilung, die ich suche, ist er leider nicht zuständig. Da drüben, dort steht der Kollege. Der Kollege erklärt zwei Schwarzen das Tarifschema eines Mobilfunkanbieters. Ich höre zu und warte. Die Schwarzen können sich nicht entscheiden. Tut mir leid, ich bin nicht von dieser Abteilung, sagt der Mann dann zu mir, da müssen Sie zum Kollegen. Wo ist der Kollege. Das weiß ich nicht, sagt der Herr, denn das ist nicht meine Abteilung. Ich hetze zurück zum Verkäufer bei den PCs. Der war nicht von dieser Abteilung? Aha. Nein, ich kann Ihnen nicht helfen, ich bin von einer andern Abteilung. Da vorne, wenn sie bitte schauen, da muss er wo sein, der Kollege. Es ist spät. Es ist schwül. Ich bin spät dran. Einkaufen muss ich auch noch. Wir schließen in fünf Minuten informiert eine freundliche Stimme. Einen schönen Abend wünscht sie uns. Ich habe noch immer kein Kabel, ich weiß nicht, wo ich das richtige Kabel finde. Welches Kabel das richtige ist. Ein Drahtkorb mit Billig-CDs verstellt mir den Weg. Ich schiebe am Korb, ich rüttle, ich kippe ihn um. Jetzt ist mein Weg gepflastert mit schimmernden Scheiben. Das Muster stimmt noch nicht ganz. Es knirscht unter den Schuhen. Diese Ordnung werde ich jetzt gestalten. Es knirscht und es splittert und ich schreie. Und dann wird mir leicht. An der Schlange bei der Kasse dränge ich mich vorbei. Nie wieder, brülle ich der Kassierin ins Gesicht, kaufe ich bei Euch ein, nie wieder. Ihr stehlt meine Zeit. Erstaunt blickt die Frau auf von ihrer Kassa. Warum schreien sie so laut? Fehlt Ihnen was? Ist Ihnen nicht gut? Schachteln mit Batterien hängen am Regal bei der Kassa. Dicke und schmale und solche in Form eines Rechtecks. Wie flache Steine über den See lasse ich sie über den Boden schlittern. Leute springen zur Seite. Die Hand, die mich packt, ist nicht die Hand mit dem Retourgeld. Loslassen, schrei ich, ich bin spät dran. Loslassen. Ihr wisst doch, dass ich spät dran bin. Einkaufen muss ich. Ich habe noch immer kein Kabel.

Unterwegs. Ich liege im Bett. Ich darf meine Hand nicht bewegen. In der Vene steckt eine Nadel. Von einer Flasche aus Glas tropft Flüssigkeit in den Schlauch. Der Schlauch führt zur Nadel in meinem Arm. Beruhigen soll ich mich, sagen die Schwestern. Ich muss einkaufen, sag ich, und dann kochen. Eine warme Mahlzeit am Tag. Wo ist mein Kind. Lassen Sie mich los. Ich muss nach Hause. Sofort. Ich ruf den Arzt, sagt die Schwester. Niemand ist zuständig, sage ich zu den anderen Frauen im Zimmer. Sie schicken dich im Kreis. Sie stehlen deine Zeit. Es geht Ihnen nicht gut, sagt mir die Schwester. Ein Mann im weißen Kittel will wissen, warum ich so aggressiv bin. Dann diktiert er der Schwester Namen von Medikamenten. Mein Kind, sage ich. Ich kann hier nicht bleiben. Ich muss nach Hause. Und vorher einkaufen. Vielleicht hat das Geschäft am Bahnhof noch offen. Schauen sie doch aus dem Fenster, sagen die Frauen im Zimmer. Es ist stockdunkle Nacht. Gehen sie wieder ins Bett. Wir wollen endlich schlafen.

Unterwegs. Ein Mann schiebt mein Bett. Auch er trägt einen weißen Kittel. Er ist kein Arzt. Der Fährmann bin ich, sagt er zu mir. Nein, keine Angst. Das war nur ein Scherz. Ich bringe Sie zur Untersuchung und dann wieder zurück in ihr Zimmer. Er schiebt mich durch gläserne Gänge in Lifte hinein und wieder hinaus. Dann biegen wir im Keller um zugige Ecken. Er rollt mich vorbei an Umkleideräumen und vorbei an der Prosektur. Vor den Untersuchungsräumen mit den großen Röhren parkt er mich ein. Die Mappe mit der Krankengeschichte legt er mir auf die Füße. Vier Betten warten vor mir. Noch immer tropft über mir eine Flasche. Luftblasen steigen auf. Bald wird die Flasche leer sein.

Ich spüre die Nadel im Fleisch. Wir spritzen Ihnen dann ein Kontrastmittel, sagt die Schwester und machen Bilder von Ihrem Kopf. Wichtig ist, dass sie still halten. Die Untersuchung wird 20 Minuten dauern. Hier drücken Sie, wenn es Ihnen in der Röhre zu eng wird. Kopfhörer setzt sie mir noch auf, dann geht sie hinaus.

Unterwegs. Ich bin allein im Raum. Ich bin in der Röhre. Sie schießen mir das Kontrastmittel ins Blut. Ich rühre mich nicht. Die Augen soll ich schließen. Die Röhre rattert und kreischt. Vor mir wirbeln Blätter im Föhn.

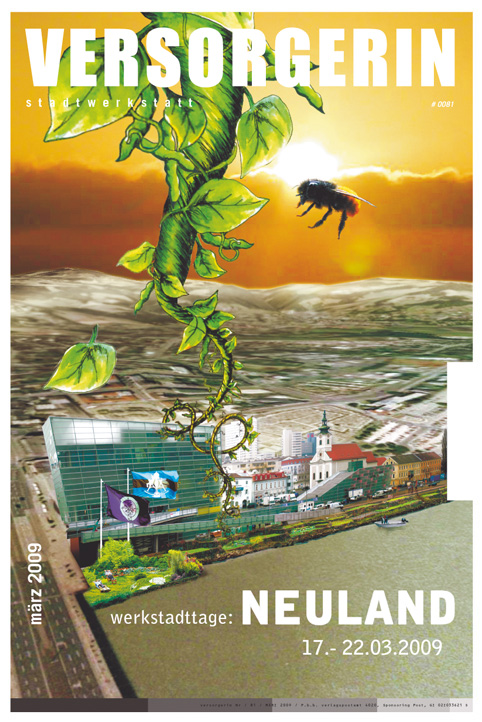

Eugenie Kain liest in der Reihe »antidot« aus ihrem neuen Buch »Schneckenkönig« am 7. April 2009, um 19.30 Uhr im Saal der Stadtwerkstatt.