»Um eine für alle Beteiligten zufriedenstellende Regelung schaffen zu können, schlagen die Antragsteller vor, in Zukunft auf die Einbeziehung von externen Vereinen zu verzichten und die Verantwortung für die Sexualpädagogik innerhalb der Schule jenen zu überlassen, die gesamtpädagogisch dafür ausgebildet wurden: den Lehrerinnen und Lehrern.«

Mit diesen Worten brachten ÖVP und FPÖ Mitte Juli dieses Jahres einen Entschließungsantrag ein, der das Bildungsministerium aufforderte, externe sexualpädagogische Vereine aus Schulen zu verbannen.

Als ich von dem Antrag erfuhr, war ich im Votivpark und bereitete mit meinen Kolleg_innen Plakate für die Pride Parade am nächsten Tag vor. Wir würden als International Federation of Medical Students’ Association mitmarschieren, dem internationalen Dachverband unseres Vereines, der AMSA[1] und damit unseres sexualpädagogischen Projektes »achtung°liebe«, bei dem wir als junge Studierende in Schulklassen Aufklärungsworkshops abhalten. Auch aus der Schweiz, Deutschland, Großbritannien, Slowenien und Ungarn reisten Mitglieder an.

Eigentlich war die Teilnahme an der Pride Parade als schöner Abschluss eines sehr intensiven und anstrengenden Sommersemesters gedacht. Die letzten Monate waren von der Aufregung rund um den erzkonservativen Verein Teenstar und der Antwort des schwarzen Bildungsministeriums darauf gekennzeichnet. Nachdem sich der damalige Bildungsminister Faßmann unter viel Druck wenigstens zu einer Empfehlung gegen Teenstar durchringen konnte, trafen die darauffolgenden politischen Maßnahmen seriöse Vereine wie uns umso härter: Im März 2019 gab es einen Grundsatzerlass, der eine ständige Anwesenheit von Lehrpersonen während sexualpädagogischer Workshops verlangte.

Der besagte Antrag auf ein Verbot ein paar Monate später war diesbezüglich harmlos: Da er rechtlich nicht bindend war, wurde er von der Übergangsregierung ignoriert und verfiel mit deren Ende. Die Message aber war eindeutig: Wenn sie könnten, würden sie uns verbieten. Dass Gudrun Kugler, eine Unterstützerin des Antrags, mit allerlei Gegner_innen der wissenschaftlich fundierten Sexualpädagogik zusammenarbeitete (darunter der Vorsitzenden von Teenstar Österreich), dürfte kein Zufall

gewesen sein.

Im Moment ist das zentrale Problem jedoch Geld. Die fehlenden Mittel zur Finanzierung externer Vortragender an Schulen ist mitnichten ein Problem, das nur sexualpädagogische Vereine betrifft. Es gilt in Österreich die Schulgeldfreiheit, laut derer Workshops wie unserer die Schüler_innen bzw. deren Eltern nichts kosten dürfen. Das ist grundsätzlich ein sinnvolles Gesetz, den Schulen wird aber zuwenig Geld für die Finanzierung solcher Workshops bereitgestellt.

Nun ist es auch in der Lehrer_innenschaft unumstritten, dass es für gewisse Teilbereiche Fachwissen von außen braucht. Besonders klar ist das in Bezug auf die sexuelle Bildung – hier ist nicht nur das Abhängigkeitsverhältnis zwischen Schüler_innen und Lehrer_innen ein Problem. Vielmehr fehlt es meist schon an den Grundlagen: Sexualpädagogik ist immer noch ein Wahlfach für die meisten Lehramtstudenten_innen. Für das Fach Biologie wird natürlich der Lehrstoff zu Verhütung, Anatomie & Geschlechtskrankheiten vermittelt, aber selbst dieser ist oft überholt und behandelt Themen wie Hymen und Klitoris nicht immer akkurat und adäquat. Außerdem heißt es nicht ohne Grund Sexualpädagogik – wenn Sexualität aufgrund von Berührungsängsten und fehlender Kompetenzen im Frontalunterricht gleichauf mit Genetik und Botanik gelehrt wird, ist damit niemandem geholfen. Themen wie Consent (engl. für Zustimmung – damit ist im engeren Sinne der einvernehmliche Geschlechtsverkehr gemeint), Masturbation und Regelschmerzen können am besten besprochen werden, indem man mit den Jugendlichen auf Augenhöhe redet – und das will gelernt sein. Es gibt Lehrer_innen, die in diesem Bereich sehr engagiert sind und einen guten Draht zu ihren Klassen haben. Der Rest steht ohne Vereine wie uns ziemlich alleine da.

»Wie fühlt sich ein Orgasmus für euch an?«. Wir machen gerade den geschlechtergetrennten Teil, wo die Jungs anonym Fragen an die Mädchen schreiben, und umgekehrt. »Vaginal oder klitoral?« ruft ein ca. 14-jähriges Mädchen heraus. Ich bin erstmal ziemlich verdattert – normalerweise schauen bei dem Thema die meisten Mädchen betreten auf den Boden. Eine derart reflektierte und selbstbewusste Gegenfrage hatte ich nicht erwartet. Ich stimme ihr zu, dass das ein guter Einwand sei, und erkläre den anderen Mädels kurz, was damit eigentlich gemeint ist. Ich erkläre ihnen noch einmal kurz die Position und Form der Klitoris, und wieso sich sowohl Stimulation von außen als auch von innen gut anfühlen kann. Die Gruppe hört interessiert zu. Ich bin froh, dass ich das Thema ansprechen kann – es gibt Klassen, wo bereits das Thema vorehelicher Sex ein Tabu ist. Mir wurde während meiner Ausbildung eingebläut, die Klassen nicht mit Themen zu überfordern, mit denen sie sich unwohl fühlen. Wir sollen die Jugendlichen dort abholen, wo sie sind.

Es gibt Menschen, die stellen sich die Inhalte unserer Workshops ziemlich skandalös vor. Vielleicht sind sie das auch – viele wären aber wahrscheinlich überrascht, worüber ihre 13-Jährigen Kinder sprechen, sobald ihnen Raum dafür gegeben wird, darüber zu reden. Pornographie ist meist eines der Themen – aber auch das Erste Mal und der Besuch beim Männer- und Frauenarzt. Ausfluss, Körper- und Rollenbilder, Gefühle...in 5-stündigen Workshops versuchen wir, uns kreuz und quer durch ein sehr weites Feld durchzuarbeiten. Ich bin immer wieder frustriert, wenn ich merke, dass wir das nicht schaffen. Es ist lebensfern, Kinder jahrelang mit ihren Fragen allein zu lassen und dann, wenn die pubertären Krisen nicht mehr zu leugnen sind, schnell jemand Externen zu holen, um das Thema dann endlich abhaken zu können. Theoretisch ist das auch nicht so im Lehrplan verankert, denn altersadäquate sexuelle Bildung ist schon in der Volksschule vorgesehen. Es wird im Endeffekt aber leider immer wieder genau so praktiziert. Die Tatsache, dass sexuelle Bildung ein Prozess ist, der durch die verschiedenen Entwicklungs-phasen unterstützt gehört, ist zwar in einem Grundsatzerlass zu Sexualpädagogik aus dem Jahr 2015 festgehalten – in der Realität wird dies aber leider allzu oft ignoriert.

Natürlich werden Kinder und Jugendlich auch durch ihr familiäres Umfeld in ihren Vorstellungen von Liebe, Sex und Beziehung geprägt. Das kann von einem völligen Ignorieren jeglicher Körperlichkeit bis hin zu offenem, aufgeklärten Dialog gehen. Meistens ist es irgendwo dazwischen – Eltern geben das weiter, was sie selbst beigebracht bekommen haben und/oder was sie selbst gelernt und erfahren haben, und das ist mal mehr, mal weniger richtig. Die Mär vom Jungfernhäutchen und dem (für Mädchen) schmerzhaften ersten Mal ist zum Beispiel eine, die sich hartnäckig hält. Noch viel tiefsitzender sind aber Rollenbilder: Jungs wollen immer, können immer, und wissen, was zu tun ist. Frauen wollen romantischen Kuschelsex und Kinder. Es klingt trivial, aber gerade bei Kindern und Jugendlichen sind diese Kategorien sehr präsent. Es ist wichtig, die Klischees anzusprechen und darauf zu verweisen, dass es in Ordnung ist, irgendwo nicht ganz hineinzupassen, und die Möglichkeit zur Selbstreflexion zu geben.

Alles in allem ist das, war wir besprechen, viel biederer, als es sich viele vorstellen. Wir zeigen keine Sexstellungen vor, wir schauen keine Pornos im Unterricht, und wir führen keine »Homodiktatur« ein. Wir geben Workshops nach WHO-Standards, die vor allem für die Altersgruppe 13-17 Jahre extrem gut evualiert und erforscht sind. Es gibt jedoch eine kleine, aber mächtige Gruppe von Leuten, für die grenzen solche Workshops an Missbrauch. Und so verschroben diese auf die Normalbevölkerung wirken mögen – sie haben gute Kontakte in die Politik.

Die konkreten Vorwürfe lauten »Frühsexualisierung«, »Genderismus« und »linkslinke Indoktrinierung«. Den Vorwurf, dass wir oftmals eher progressive Ansichten vertreten, müssen wir uns gefallen lassen. Es ist nun mal so, das bestimmte progressive Standpunkte sich in den vergangenen Jahrzehnten als wissenschaftlich haltbar herausgestellt haben, im Gegensatz zu konträren konservativen Haltungen. Es ist etwa weltweit anerkannt, dass Homosexualität keine Krankheit ist, oder dass

ein sicherer Zugang zu Verhütungsmitteln und Abtreibungen essenziell für Mädchen- und Frauengesundheit ist.

Deswegen müssen die Feindbilder umso abstruser geformt werden. In Wien kam ein Verein dafür unter Beschuss, dass dort die Anatomie von intergeschlechtlichen Personen besprochen wird. Offenbar stößt die Tatsache, dass die Kategorien Mann und Frau eben nicht immer klar zu trennen sind, sauer auf.

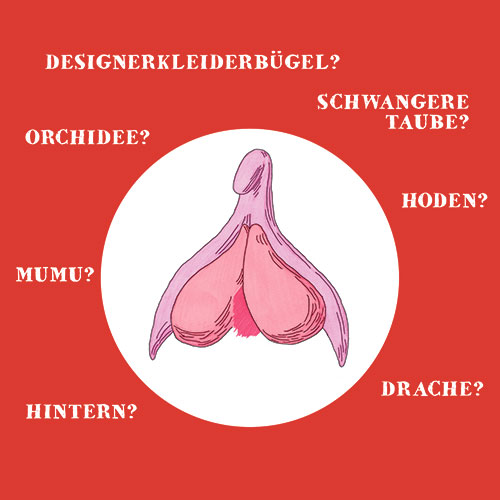

Man kann natürlich argumentieren, dass das Thema die meisten Menschen nicht betrifft, und damit irrelevant und verwirrend sei. Ich erkläre Anatomie aber sehr gerne am Beispiel Intergeschlechtlichkeit, solang die Klasse aufnahmefähig und interessiert ist. Das Interessante ist nämlich, dass die Anlagen für innere und äußere Genitale bei allen Geschlechtern gleich sind, und sich dann unter Hormoneinfluss verschieden differenzieren. Mein Lieblingsbeispiel sind Peniseichel und Klitoris: Beide haben sich aus der gleichen Grundlage entwickelt. Unter Hormoneinflüssen, etwa bei der Hormonbehandlung bei transidenten Personen, verändern sie sich in ihrer Größe und Beschaffenheit gemäß den neuen Umständen. Bei bestimmten Formen der Intergeschlechtlichkeit, von der es zig Varianten gibt, liegt die Größe dieser Strukturen irgendwo dazwischen, d.h. nicht klar in Klitoris oder Penis einordenbar. Mediziner_innen haben dafür schöne Tabellen entwickelt, mithilfe derer sie anhand der Zentimeterlänge des Lustorganes die etwas unglücklich gewählten Begriffe »Megaklitoris« oder »Mikropenis« verwenden. Intergeschlechtliche Menschen lassen sich verständlicherweise nicht gerne in eine Kategorie pressen, und viele mussten und müssen als Kinder medizinisch unnötige Operationen auf sich nehmen, um irgendwo »reinzupassen«. Einzelpersonen und Vereine, insbesondere die Vimö (Verein Intergeschlechtlicher Menschen Österreich), haben hier in den letzten Jahren Pionierarbeit geleistet, um sowohl Betroffene, Eltern, Mediziner_innen als auch uns Sexualpädagog_innen für das Thema zu sensibilisieren. Die Annahme, dass ein vertieftes Verständnis der menschlichen Anatomie Kinder verunsichern würde, ist genauso hysterisch wie die Befürchtung, Themen wie Homosexualität würden Kinder verwirren.

Auch wenn wissenschaftlich fundierte Sexualpädagogik vor allem in letzter Zeit durch Verbreitung von Lügen, juristischen Androhungen und politischen Lobbyismus durch christliche Fundamentalist_innen immer stärker bedroht und unter Druck gesetzt wird: dem_der Durchschnitts-bürger_in ist bewusst, wie wichtig ein selbstbewusster Umgang mit der eigenen Sexualität ist. Kein_e Schüler_in sollte heutzutage in dem Gefühl aufwachsen müssen, die eigenen Probleme und Unsicherheiten seien nicht ansprechbar. Und das geht nur, indem man lernt, über Sexualität auf Augenhöhe zu sprechen. Es wäre schön, wenn Projekte wie das unsere dabei eine Ergänzung bilden würden, und keine Notwendigkeit.

Wenn sie könnten, würden sie uns verbieten

Daniela Giacomuzzi beschreibt das sexualpädagogische Projekt »achtung°liebe« und die politischen Angriffe darauf.

[1] Die AMSA, kurz für die Austrian Medical Students‘ Association, ist ein ehrenamtlicher und parteipolitisch unabhängiger Verein von Studierenden, der sich im Rahmen von diversen Projekten wie »achtung°liebe« und anderen für verschiedenste Themen im Gesundheitsbereich einsetzt und auf diese Weise eine wichtige Stimme der Jugend in diesem Bereich ist.

Dieses Bild von der achtung°liebe Homepage wurde im Juli von der Abgeordneten Stephanie Cox verwendet, um ÖVP und FPÖ zu erklären, warum Sexualpädagogik wichtig ist.