Drei Thesen

These 1: Die Durchsetzung des New Public Management und die marktkonforme Umorganisation der Bildungsbürokratie mit ihrer Herrschaft der (bzw. durch) Kennzahlen (»Metrikratie«), die als »Neoliberalisierung von Hochschulen« bezeichnet wird, nimmt in Österreich aufgrund seiner quasi-feudalen Strukturen eine spezielle Form an.

These 2: Diese Herrschaft der Kennzahlen bietet den neo-feudalen Landes- und Universitätsfürsten zugleich Autoritätsgewinn (Macht zur Beeinflussung der Kennzahlen), als auch Verantwortungsabwehr (Machtlosigkeit gegenüber Kennzahlen als höherer Instanz).

These 3: Die zum Dienstleistungsunternehmen umfunktionierte und durchquantifizierte Universität ist zwar im Sinne des Erkenntnisfortschritts dysfunktional, wird von den Regionalfürsten und ihren Vasallen (Medien) aber gefördert, weil es allein um Public Relations (PR), Reklame, Werbung, kurz: Propaganda geht.

Politakademischer Tribalismus

In der »Entwicklungszusammenarbeit« gibt es den Ansatz, die Ausschüttung von Geldern an Verwendungsvorgaben zu knüpfen, weil die Erfahrung gezeigt hat, dass die Mittel ansonsten in Günstlings-kanälen versickern, bzw. gerne auch zur Alimentierung der Verwandtschaft herangezogen werden. Bei der Universitätenförderung werden diese Vorgaben in Form von »Leistungsvereinbarungen« (»Management by Objectives«) formuliert (Zielwerte hinsichtlich Prüfungsaktivität, Betreuungsverhältnis, Forschungsbasisleistung). Dafür bekommen die Universitäten dann ein Globalbudget, mit dem sie Lehre, Forschung und Infrastruktur zu finanzieren haben. Dabei ist »die Universitäten« eine unzulässige Abstraktion: Die Entscheidungsmacht liegt seit der Novellierung des Universitätengesetzes 2002 beim Rektorat (das als Leitungsorgan Leistungsvereinbarungen und Budgetplan erstellt), sowie dem Senat und dem damals neu geschaffenen Universitätsrat. Dieser Rat wird von Senat, Bundesregierung und auch ihm selbst beschickt (die Ratsmitglieder ernennen einige Mitglieder selbst). Die Johannes Kepler Universität Linz hat hier die schöne Tradition, dass der Ratsvorsitz von der Raiffeisenbank geführt wird, seit Ludwig »Luigi Moneti« Scharinger sich diese Position durch gezielte Investitionen (Förderpreise, Hörsaalerrichtung, etc.) gesichert hat. Da es sich scheinbar um einen Erbtitel handelt (auch informelle »pacta sunt servanda«), trägt ihn derzeit der aktuelle Vorsitzende der Raiffeisenlandesbank OÖ Heinrich Schaller.

Diese Art der Autonomie, bei der das Antichambrieren in Ministerien durch das in Konzernchefetagen ersetzt wurde, wird als »best practice« gefeiert, als Modell, an dem andere Länder sich orientieren würden. Tatsächlich zeigt sie aber nur, dass sich Österreich vom Feudalismus nie verabschieden konnte, denn natürlich sind Parteibücher nach wie vor relevant und die (Landes)Politik mischt in den Hochschulen über Gremien, informelle Foren, persönliche Kontakte weiterhin kräftig mit – da der Rektor aber weitestgehendes Durchgriffsrecht hat, haben Politiker/innen jetzt eine zentrale Anlaufstelle für ihre Anliegen (»One-Stop-Shop« Prinzip).

Eine Mitsprache von Mittelbau und Student/innen ist nicht vorgesehen; was nicht weiter schlimm ist, da auch keine Interessengegensätze vorhanden sind – zumindest, wenn man der Online-Selbstdarstellung des Rektorats der JKU Glauben schenkt:

»Eine Universität zielsicher in Richtung Zukunft bewegen: Das kann nur im Teamwork gelingen. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, Allgemeinbedienstete und Rektorat ziehen an der JKU an einem Strang. Das Rektorat hat dabei die Rolle eines Lotsen und Koordinators. Ihm gehören der Rektor und fünf VizerektorInnen an.«

Dass bei diesem herkulischen Seiltanz Richtung Zukunft die Steuerposition besser entlohnt wird, ist recht, aber nicht ganz billig: In Folge einer parlamentarischen Anfrage 2015 gaben die österreichischen Hochschulen Rechenschaft über die Vergütung für die Rektorate – manche auskunftsfreudiger, andere mit mehr »Datenschutzbedenken« (Geld stinkt nicht, ist aber auch nicht unbedingt gesprächig). 2014 schlug das Rektorat der JKU demnach mit 709.000 Euro zu Buche.

Ganz hinten am Seilende zupfen die »externe Lektor/innen« ihre Fädchen: die halten zwar an manchen Hochschulen mehr als die Hälfte der Lehrveranstaltungen ab, sind aber – wie JKU-Rektor Meinhard Lukas in der Beantwortung einer anderen parlamentarischen Anfrage feststellte[1] – als »Verwendungsgruppe […] primär darauf ausgelegt, zusätzliche Expertise und Fachwissen von PraktikerInnen an die Universität zu holen. Sie dient der Ergänzung des vorhandenen universitären Lehrangebots.« Dafür würden sie gemäß Kollektivvertrag auch mit 207 Euro Brutto/Monat für 1 Semesterwochenstunde entlohnt (inklusive Vor- und Nachbereitung, sowie Abhaltung von Prüfungen). Im Fazit handele es sich »bei einer LektorInnentätigkeit um keine hauptberufliche Tätigkeit, sondern in der Regel um eine Win-Win-Beziehung zwischen anderweitig im Beruf stehenden Personen und der Universität.« Dazu komme natürlich der Gewinn an symbolischen Kapital:

»Dem Vorteil der »Anreicherung« universitärer Curricula durch einzelne praxisbezogene Lehrveranstaltungen steht der Reputationsvorteil der LektorInnen gegenüber. Auch jüngere LektorInnen mit wissenschaftlichen Ambitionen können auf diese Weise ihr Curriculum Vitae aufbessern, beruflich arrivierte Personen erhöhen durch einen Lehrauftrag an einer Universität ihr Sozialprestige.«

Dass die Lehre im Vergleich zur Forschung an österreichischen Hochschulen weniger als hehre Aufgabe, denn als lästige Pflicht wahrgenommen wird, relativiert das Argument mit dem gewonnenen »Sozialprestige« allerdings wieder. Zum Verhängen hässlicher Wandstellen taugt ein Preis für »hervorragende Lehre« aber allemal.

Propaganda & Protzbauten

Wie nutzt die Troika aus Rektorat, Senat & Rat ihre budgetäre Autonomie? In der Mittelallokation erinnern die Prioritäten an die von Clanchefs: Angeber-Architektur produzieren und Reklame für sich selber machen. Die Gebäude werden dabei zu Potemkinschen Dörfern: Zur Staffage des eigenen Anspruchs, in der Jetset-Liga mitspielen zu wollen und die Zugehörigkeit zur »Elite« zumindest baulich zu simulieren.

Die dabei angewandte Sozialtechnologie ist die der »audit culture«, in der Inhalte nichts gelten, die möglichst vorteilhafte Außendarstellung über Kennzahlen aber über alles geht. Während der Großteil von Lehre und Forschung auf prekarisierter Arbeit beruht, werden PR- und Rechtsabteilungen großzügig aufgestockt.

Dabei sind auch Namens- und Strukturveränderungen Teil der propagandistischen Feuerwalze: Die Bibliothek ist jetzt ein »Learning Center« (nach Auflösung aller Fachbereichsbibliotheken und Integration ihrer Bestände das einzige), Fakultäten und Abteilungen werden in »Schools« umorganisiert (womit zumindest der real längst verzogenen Verschulung der Studiengänge sprachlich Genüge getan wird) und mit dummdreisten Slogans (»Be a Strategist. Be a Daredevil. Study at the Business School«) »Events« beworben:

»Keine langatmigen Reden, keine Frontalvorträge und keine Gratulationsfloskeln gab es beim unkonventionellen Opening Event der JKU Business School […] Das originelle Event zeigte, wohin die Reise geht: Lehrende und Studierende im Zentrum einer Bühne der Innovation […] Dass die Universität als Elfenbeinturm längst Geschichte ist, demonstrierten die AkteurInnen der JKU Business School eindrucksvoll. Gemeinsam mit TänzerInnen und MusikerInnen agierten ProfessorInnen als SchauspielerInnen auf einer Bühne, die Gegensatzpaare verkörperten und scheinbare Gegensätze auflösten.«

Elfenbeinturm? Sauve qui peut! Dort ist das W-Lan schlecht und zu den »Breakfast Briefings« gibt es nur zwei Sorten glutenfreie Brioche. War das poststrukturalistische Geschwätz von der »Performanz« noch Tragödie im Sinne des Niedergangs von Gesellschaftskritik, sind derartige Kasperaden die Farce, in der das Spektakel die Siegesrunde und dabei den Komparsen eine lange Nase dreht, während die Claqueure der knowledge based economy am »Gefällt mir«-Daumen lutschen.

Über uns die Grasnarbe

Das universitäre System ist eine Puffmutter, die ihr Personal zwar befristet beschäftigt, aber bevorzugt in Clownsnase vor potentiellen Freiern paradieren lässt. So ermutigt auch die JKU das ihr verfügbare akademische Lumpenproletariat, »Wissenschaftsvermittlung« in Form von Science Slams zu betreiben – die Steuerzahler/innen sollen schließlich wissen, ob ihr Geld gut angelegt ist. Irgendwann einmal bestand ein Reiz der Wissenschaften darin, etwas verstehen zu wollen, das zunächst fremd und unzugänglich ist – weshalb man sich dieses geistige Neuland mittels Zeit, Hingabe und Hirnstoffwechsel selbst erschließen musste. Mittlerweile ist dagegen alles bedeutungslos, was man nicht nach oberflächlicher Beschäftigung in einen »Explainity«-Clip parzellieren kann. Die JKU betreibt aber auch selbst einen kleinen Zirkus, den sie (samt Manegenmanager) aus der Kulturhauptstadt-Konkursmasse Linz09 übernommen hat: Den Kepler-Salon. Passenderweise plant die JKU im Hof des Schloss Auhof einen »Zirkus des Wissens«, der Herbst 2020 fertiggestellt sein soll:

»Neben Lehre und Forschung haben Universitäten eine dritte Mission. Sie wollen Wissen in Gesellschaft und Wirtschaft bringen. Die Johannes Kepler Universität Linz fühlt sich dieser Third Misson in hohem Maße verpflichtet. LIT Open Innovation Center, Open Lab, KinderUniLinz, Kepler Tribune oder Kepler Salon sind Ausdruck dieses Anspruchs. Nun setzt die JKU eine weitere Initiative zur niederschwelligen Wissensvermittlung. Damit sollen vor allem Kinder angesprochen werden. »Es geht dabei um den Zauber des Wissens und die Magie der Erkenntnis«, sagt Rektor Meinhard Lukas. »Wir wollen die Jüngsten in unserer Gesellschaft dafür begeistern, die Welt mit allen Sinnen zu entdecken. Wir konzentrieren den Kosmos der Universitas in einer Manege. Wir errichten den Zirkus des Wissens.«

Repräsentationsbauten, die für nichts stehen,...

Wies die bisherige Architektur (von Artur Perotti) zumindest den Charme von Verfügungsgebäuden auf, wirken die neuen Bauten wie eine Verlängerung des Prinzips geplanter Obszoleszenz in die Architektur, der aber ein gewisser Ewigkeitscharakter aufgepfropft wird: Wegwerfgebäude mit Blattgold-Kruste.[2] Exemplarisch dafür: Die Kepler-Hall, die von ihrer Ästhetik her wie geschaffen scheint für das morgendliche Absingen der (kurioserweise noch nicht komponierten) Universitätshymne. An dieser Stelle sei vorgeschlagen, diese Verräumlichung des Zeit(Un)Geistes in »Kim Yong-il Gedächtnishalle Zweigstelle Linz« umzutaufen.

...Aussendungen, die nichts enthalten,...

Die JKU hält sich eine opulente Propaganda-Abteilung (»Universitätskommunikation«), die der regionalen und lokalen Pressmaffia (K. Kraus) druckfertige Beiträge (samt Interviewsequenzen und Bildmaterial) liefert. Bereits ein kursorischer Vergleich zwischen Presseaussendungen und »redaktionellen« Beiträgen im »Wissenschaftsressort« zeigt, dass dieses Angebot dankend angenommen wird. Das gesamte Propagandapersonal scheint dabei an einer Art Superiority Komplex zu laborieren (ohne daran zu leiden): Exzellenzcluster, Leuchtturmprojekte und ähnlicher Schmonzes – ein einschlägiger »Think Tank / Do Tank« nennt sich gleich »Academia Superior« und bietet Möglichkeit zum informellen Austausch zwischen Politik, Wissenschaft und Wirtschaft: Ringelpietz mit Anfüttern.

...Titel, die nichts bedeuten,...

In Österreich macht sich die autoritäre Charakterstruktur auch in einer bestimmten Form von Obrigkeitshörigkeit bemerkbar, in der die dörflichen Wissenshierarchien fortwesen: Was Lehrer, Arzt und Pfaffe sagen, gilt!

Darum ist jeder akademische Titel ein Plazet fürs Maul-aufreißen und Meinung-kundtun – auch und gerade, wenn man fachlich zur Sache nichts zu sagen hat und das Wissen darum bestenfalls »wissenschaftsjournalistischer« Provenienz ist.[3]

Wie lange diese Ehrfurcht vor gelehrter Meinung aus titelbewehrtem Munde noch bestehen bleiben wird, ist aber die Frage – die Akademisierung von immer mehr Berufsfeldern geht einher mit Titelinflation:

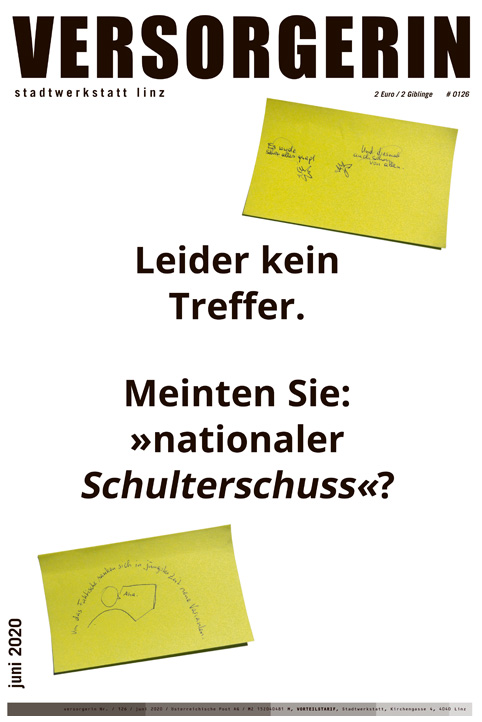

Die neu geschaffenen Namensveredler haben nicht nur geringeren Wert, sondern drücken auch den akademischer Ausbildungswege insgesamt. Wer auf Distinktion besteht, läuft mit Recht Gefahr, zur Witzfigur zu werden: »Ich musste für meinen Magister richtig arbeiten« ist das neue »Ich musste früher 10 Kilometer zur Schule gehen«.

So manch einer dräut mittlerweile die Erkenntnis, dass eine Lehrlingsausbildung sinnvoller gewesen wäre, als der Bachelor »Urbanes Pflanzen- und Freiraummanagement« (ja, den gibt es!).

Angesichts der ganzen abstrusen neuen Studiengänge, die allein dazu dienen, die Akademisierungsquote zu erhöhen, möchte man fast für die komplette Abschaffung eines eigenständigen tertiären Bildungssystems plädieren: Die Studiengänge könnten gleich an die entsprechenden Einrichtungen angelagert werden (Forschungslabors, Krankenhäuser, Gerichte, etc. würden dann zu Lehrbetrieben mit integrierter Berufsschule) – dann müsste der Glücksspielkonzern Novomatic seine Mitarbeiter/innen selber weiterbilden und könnte sie nicht an die »Donau-Universität Krems« in den Studiengang »Leisure, Entertainment and Gaming Business Management« schicken.

...Kritik, die nichts riskiert,...

Jetzt kann man sagen: Aber was ist mit der aufklärerischen Funktion des Hochschulstudiums, was mit der Erziehung zur Mündigkeit, was mit der Ausbildung »kritischen Denkens«, das nicht auf eine Berufsausbildung reduziert werden soll? Das sagen entweder Leute, die die letzten 20 Jahre keinen Fuß in eine Universität gesetzt haben – der Zug war wahrscheinlich schon vor der Bologna-Verschulung abgefahren. Oder es kommt von denjenigen, die sich selbst als Sand im Getriebe, als kritische Instanz sehen. Das dient meist der Aufrechterhaltung des Selbstbildes durch Behauptung eigener Relevanz, ist aber mehr Selbstbetrug, als Lüge: Mithin Ideologie. Wer zum Erlernen eigenständigen Denkens auf eine Universität angewiesen ist, baut auf Treibsand.

Die Sozial- und Geisteswissenschaften imaginieren sich trotzdem als Hort der Unterdrückten und Entrechteten – die Bedingungen sind aber für die unteren Chargen (z.B. Postdocs) in allen Disziplinen prekär und eine generelle Marginalisierung von Soziologie, Philosophie & Co lässt sich angesichts der vorhandenen Lehrstühle nur mühsam behaupten. Wenn sie sich zum Gatekeeper des Ausgangs aus der Unmündigkeit stilisieren, ist das eine Spielmarke in der schönen neuen Welt der Geisteswaren.

Tatsache ist eher, dass sich heute selten wirklich kritische Geister länger an der Universität halten können – das ging vielleicht früher, als (bestenfalls) Vertragsbedienstete wärmt man heute einen Schleudersitz und jede Evaluation wird zum Scherbengericht.

Bahnbrechendes kommt selten aus Universitäten – die sind ein Zentrum der Systemerhaltung und bei den Forscher/innen, die innerhalb des wissenschaftlichen Betriebes neue Ansätze verfolgen, zeigt sich, dass der vielgelobte »wissenschaftliche Diskurs« meist dazu dient, Kritik oder neue Ideen abzuwehren. Trotzdem (oder genau deshalb) wurde »Innovation« zum unentrinnbaren Fetisch, während an Universitäten das herrschende Bewusstsein in neue Ausdrucksformen gebracht, aber selten reflektiert wird.

...und Manifeste, die nichts entfalten

Wenn man es programmatisch und pathetisch mag, schreibt man ein Manifest – die JKU hat zusammen mit der Wiener Universität für angewandte Kunst eines unter dem Titel »Innovation durch Universitas« verfasst. Was nach einer Werbekampagne für ein Joint-Venture von Boehringer Ingelheim & ThyssenKrupp klingt (und wohl auch in die Richtung schielt), soll eine Art Positionspapier sein und wurde mit viel roter Farbe in Ausgabe #4 der »Kepler Tribune« getan. Die »Kepler Tribune« (Fun Fact: Tribune leitet sich von tribus ab, was u.a. »Stamm« bedeutet) ist der Versuch der JKU, den Nimbus der Provinzuniversität durch etwas Salon-Hautgout aufzupimpen, indem sie Beiträge und Reden prominenter Geistesmenschen (darunter auch verdienter Leute wie Armin Thurnher & Anneliese Rohrer) im Broadsheet-Format abdruckt. Im PR-Spektrum der JKU nimmt die Kepler-Tribune die Rolle ein, die Escort-Services für die Prostitution spielen – sie macht das gleiche wie die bunten Broschüren, sagt es aber nicht so offen.

Fanal, banal, egal

Der erste Satz tönt: Ein Manifest. Zwischen links und rechts. (Interpunktion im Original: ganz.schön.gewagt.). Das ist konsistent mit der Linie der JKU, die ihren Ehrenschutz für den alljährlichen Burschenbundball mit einer »Äquidistanz zu politischen Parteien und Gruppen unterschiedlicher Gesinnung« (Rektor Meinhard Lukas zur APA) argumentierte. Zumindest so lange, bis im Zuge der »Liederbuchaffäre« die rechtsextremen Umtriebe der Burschenschafter mehr Aufmerksamkeit erhielten. Das war der JKU dann doch zu viel schlechte Presse und sie gab den Ehrenschutz auf. Die Jahre zuvor hatten sie die antisemitischen Pöbeleien der Burschenschafter jedenfalls nicht gestört; dass sie ihr unbekannt waren, würde sie wohl angesichts der hohen Schnittmenge von FPÖ-Funktionären, die zugleich nicht nur Burschenschafter, sondern auch JKU-Absolventen sind, wohl kaum für sich reklamieren können.

Dann weiter im Text, der nur der Auftakt zur Präambel ist: »Wir wachen morgens auf, es ist wieder alles anders, und doch ist alles gleich.« Wer hat derartige Banalitäten nicht im Alter von 14 Jahren ins Schulheft gekritzelt? Warum daraus nicht gleich eine »Philosophie des stoischen Maoismus« zimmern? Die PR-Abteilung schlägt vor: »Permanente Revolution – ist gut, war gut, bleibt gut.« Jedenfalls sei das der Grund für unseren »brennenden Wunsch nach Stabilität«.

Das Traktat fleddert den Kadaver des bildungsbürgerlichen Kanons und prügelt sich durch dessen Phrasen bis die Plomben platzen: Da suchen Wissenschaften und Kunst seit Jahrhunderten nach dem Pudel, der die Welt im Innersten aus den Angeln hebt, um »das grundstürzend Neue« zu entdecken, obwohl (oder weil?) doch - wie vorhin proklamiert - alles immer anders und doch gleich ist. Archimedes wollte der Neuzeit ein »Leitmotiv« geben (ein Wagnerianer avant la lettre?) und dem »uomo universale« einen Auftrag: Der »entdeckte durch seine umfassende Bildung, seinen kritischen Geist, seine schöpferische Kraft und seine humanistische Haltung die Welt umfassend neu« und baute nicht etwa Kanonen für die Condottieri. Dabei fuhr ihm nicht nur Archimedes in die Glieder, sondern auch Vergil (zwei Seelen wohnen, ach!) und steckte ihn mit der Sehnsucht an, »die Ursache der Dinge zu erkennen«. Die lässt sich heute mit Marx zwar ganz einfach auf die Formel G-W-G‘ bringen, das ficht die in Fahrt gekommenen Manifestanten Gerald Bast (UaK) & Meinhard Lukas (JKU) aber nicht an: Die reichern mit ihren Häusern den »humanistischen Bildungskanon […] um die Entwicklung einer digitalen Kompetenz« an, um »Humboldts Konzept der Universitas« zu aktualisieren (Testamentsvollstrecker am Puls der Zeit!). Wirklich Chuzpe hat dieser Satz:

»Die Fixierung auf Zitierungen, Reputationsumfragen, Drittmittel, prüfungsaktive Studien und andere Quantifizierungen greifen […] zu kurz. Vielmehr müssen gesellschaftliche Relevanz und Verantwortung die dominierenden Größen sein. Universitäten sind demnach zuallererst intellektuelle, geistige Zentren der Gesellschaft.«

Gegen derartige Sonntagsreden wirkt das katholische Dogma von der unbefleckten Empfängnis wie evidenzbasierte Reproduktionsmedizin: Befristete Verträge solange es die Kettenvertragsregelung zulässt (und danach lebenslange Sperre), möglichst billige Lehrveranstaltungen (alle, die jetzt Covid-19 bedingt brav digitale Inhalte produziert haben, machen sich überflüssig), Kennzahlen-Hörigkeit samt triumphaler Presseaus-sendungen nach jedem Aufstieg in irgendeinem obskuren Ranking,...

Ob Wissenschaften besser werden, wenn man sie mit Künsten verquickt, ist eher fraglich: Die »Symbiose von Wahrheit und Schönheit« klingt bestenfalls nach einem Witz (Pardon! sprach der Igel und stieg von der Bürste runter). Wissenschaft hat mit »Wahrheit« soviel zu tun, wie Kunst mit »Schönheit«: Im besten Fall streben Menschen in den Wissenschaften nach möglichst adäquaten Interpretationen der Realität und in den Künsten nach Realisierungen möglicher Interpretationen. Dass beides im Modus der Kritik geschehen muss, sollte selbstverständlich sein – das vorliegende Manifest fordert »kritisches Denken« mehrfach ein, was selbst Teil der Ideologieproduktion ist: Kritik ist hier Leidenschaft des Kopfes und nicht Kopf der Leidenschaften.

Manege Frei! im Manifest-Zelt

Der Wissenschaftlich-Künstlerische-Komplex wäre nicht komplett ohne Irgendwas-mit-Neuen-Technologien: dass das Ars Electronica Festival 2020 an der JKU ausgerichtet wird, ist da nur konsequent – auch dabei geht es nicht darum, was gemacht wird, sondern um die PR. Fieberhaft werden bereits die dafür prädestinierten Institute mobilgemacht, indem universitätsinterne Aufforderungen zur Einreichung von Projekten ausgeschickt werden. Es wird wohl etwas ähnlich Lahmarschiges wie die »Lange Nacht der Forschung«: Eine Leistungsschau mit was zum Staunen, Anfassen, Stolz-auf-den-Wissenschaftsstandort-sein, etc. Wie gut, dass der neue Vizerektor für »Innovation & Forschung« (Christopher Lindinger) vor einigen Monaten noch Leiter des Bereichs Forschung und Innovation im Ars Electronica Futurelab war. Zusammenwächst, was zusammengehört.

Treulich geführt...

Damit Wissenschaft und Kunst nicht in wilder Ehe und damit in Sünde leben müssen, wäre ihre Beziehung offiziell zu machen – sollte aus ihr ein gemeinsamer Masterstudiengang entspringen, darf der kein Bankert sein. Für die Vermählung bietet sich die »Virtual-Reality-Kuppel« an, die für das Ars Electronica Festival geplant ist – die ist zwar kein Dom, heißt aber so. Konzipiert ist der »Dome« als »social space«, der Vollzug der Ehe findet dann aber unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Keine Sorge: Das Laken wird anschließend in den üblichen Presseressorts zur Schau gestellt.

Ein Bällebad aus Bullshit-Blasen

[1] An beiden Anfragen war die jetzige Nationalratsabgeordnete und Clubchefin der Grünen Sigrid Maurer beteiligt, die gerade dabei ist, dem reichhaltigen Fundus an politischen Wendehälsen einen weiteren Charakterkopf (den ihren) hinzuzufügen. It‘s Realpolitik, Baby! Maurer hat ihren Einstieg in die Politik passenderweise über die ÖH (Österreichische Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft) gefunden – also über eine Interessenvertretung, die vor allem die Interessen derer vertritt, die politische Karrieren anstreben.

[2] Diese Gebäude gehören allerdings nicht der Universität, sondern der Bundesimmobiliengesellschaft (BIG), die sie an die Universität vermietet.

[3] In Österreich ist Wissenschaftsjournalismus eine – der Medienlandschaft angemessen – erbärmliche Angelegenheit: Im Österreichischen Rundfunk (ORF) trommelt sich die Wissenschaftsredaktion wie wild auf die Brust, wenn ihr der »sensationelle Nachweis« gelingt, dass es möglich ist, frei erfundene Texte in Journalen unterzubringen oder absurde Vorträge auf Konferenzen. Dass das Problem (das seit Jahrzehnten bekannt ist) aber an den Perversitäten des Publikationssystems selbst liegt, tritt neben diesem »scoop« in den Hintergrund. Daneben gibt es noch von den Hochschulen zu PR-Zwecken finanzierte Beilagen in der Tageszeitung Der Standard (»Forschung Spezial«) und der – ansonsten sehr empfehlenswerten – Wochenzeitung Falter (»Heureka«). Das war es – mit Ausnahme einiger Blogs – dann aber auch schon ziemlich. Ein Anspruch, den Wissenschaftsbetrieb auch zu kritisieren und nicht nur dessen Mietmaul zu sein, ist jedenfalls kaum auszumachen.