Als Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher sich Anfang April in einer Regierungserklärung zur Coronakrise an die Bevölkerung wandte, kam er auch auf die Choleraepidemie zu sprechen, die 1892 die Stadt heimsuchte. Die unrühmliche Rolle des damaligen Senats erwähnte er freilich nicht: Der hatte sich nach den ersten Fällen zunächst eingeredet, es handele sich um Salmonellose; die Krankheit trat in jener Zeit regelmäßig auf und traf überwiegend die Habenichtse in den ärmlichen Vierteln in Hafennähe. Kein Grund zur Beunruhigung also für die Stadtoberen. Und schon gar kein Grund, andere zu beunruhigen – etwa die für die Stadt so einträgliche Handelsschifffahrt.

Die Epidemie, die am Ende fast 9.000 Menschen das Leben kostete, wurde erst durch das Eingreifen der Reichsregierung gestoppt. Die ließ den Hafen dichtmachen und setzte Robert Koch als »Reichs-Commissar für die Gesundheitspflege im Stromgebiet der Elbe« ein. Der Mediziner, quasi der Christian Drosten seiner Zeit, war entsetzt über die Zustände, die er in den Armenvierteln vorfand: »Ich habe noch nie solche ungesunden Wohnungen, Pesthöhlen und Brutstätten für jeden Ansteckungskeim angetroffen […].« Koch bestätigte offiziell, dass man es mit der Cholera zu tun hatte; deren Brutstätte war das ungereinigte Trinkwasser aus der Elbe. Eine Filtrieranlage war zwar seit 20 Jahren geplant, der Bau aber immer wieder verzögert worden (unter anderem gab man lieber Geld für das schicke neue Rathaus aus).

Nach dem Abklingen der Epidemie ging der Bau der Kläranlage dann plötzlich ganz schnell, sie wurde 1893 fertiggestellt. Auf der Veddel entstanden neue Hallen zur Unterbringung von Auswanderern, die bisher in Baracken am Hafen untergekommen waren; die Slumviertel wurden teils saniert, teils abgerissen, und eine neue Bauverordnung sollte bei Neubauten für bessere hygienische Standards sorgen.

Der letzte große Choleraausbruch in Deutschland dauerte etwa ein halbes Jahr an und hat Hamburg nachhaltig geprägt. Die Seuche unserer Zeit dürfte uns vermutlich etwas länger begleiten und hat das Potenzial, Städte weltweit zu verändern – zum Besseren oder zum Schlechteren.

Zwar geht es in Corona-Zeiten (zumindest in den Industrienationen) nicht hauptsächlich um die sanitären Bedingungen[1], und die Schwierigkeiten von Städtern, sich an den empfohlenen Mindestabstand zu halten, wären für Robert Koch wohl eher Luxusprobleme. Allerdings führt das Gebot des Social Distancing vor Augen, wie wenig Platz all denen zugestanden wird, die sich nicht mit dem Auto fortbewegen oder sich einfach mal ohne Konsumzwang draußen aufhalten wollen.

Vélorution ...

Und tatsächlich gibt es im Verteilungskampf um den öffentlichen Raum hoffnungsvolle Entwicklungen: Plötzlich setzt sich in vielen Ecken der Welt die Erkenntnis durch, dass die gesündeste Form der Fortbewegung (und zwar nicht nur in Pandemie-Zeiten) das Radfahren ist.

So zahlt etwa der französische Staat allen, die eine Reparatur ihres Vélos benötigen, einen Zuschuss von 50 Euro, damit sich die Menschen nicht in Bussen und Bahnen drängeln müssen. Und zumindest Paris sorgt mit im Handumdrehen eingerichteten – zunächst provisorischen – Radwegen auch für eine Verkehrsinfrastruktur, die nicht nur Adrenalinjunkies und Lebensmüde aufs Rad lockt.

Die französische Hauptstadt reiht sich damit in die Liste von Großstädten ein, in denen die Pandemie als Katalysator für die Verkehrswende wirkt: Die kolumbianische Hauptstadt Bogotá war die erste, die Autospuren auf den Hauptverkehrsstraßen zu baulich abgetrennten Radwegen umwidmete – und zwar gleich auf mehr als hundert Kilometern. Neben Paris folgten unter anderem Mailand, Mexiko City und, etwas überraschend, der Tummelplatz der wohl mächtigsten Autolobby der Welt, also Berlin. Weniger überraschend ist, dass dort gleich der erste neu entstandene Radweg sofort von parkenden Autos blockiert war und sich die bislang rund zehn Kilometer sogenannter Pop-up-Bikelanes im internationalen Vergleich dürftig ausnehmen. Und erst recht im Vergleich mit London, dessen Bürgermeister angekündigt hat, eine der größten autofreien Innenstädte weltweit zu schaffen.

Auch in New York werden die Autos von vielen Straßen zugunsten von Fußgängern und Radfahrern verbannt, insgesamt 160 Kilometer sollen es werden. Die Maßnahme senkt nicht nur die Zahl von Corona-Ansteckungen in öffentlichen Verkehrsmitteln, sondern rettet auch ganz direkt Leben: Innerhalb von 60 Tagen seit dem Lockdown wurde in der Metropole kein einziger Passant im Straßenverkehr getötet – was 2019 noch durchschnittlich alle drei Tage geschah.

»Die Straßen sollen so lange geschlossen bleiben, wie die Ausgangsbe-schränkungen gelten«, schreibt das Nachrichtenportal n-tv und offenbart mit dieser Formulierung den typischen Tunnelblick deutscher Medien, für die alles, was nicht in einer motorisierten Blechkiste unterwegs ist, gar kein richtiger Verkehr ist. Die Straßen werden schließlich nicht dichtgemacht, sondern für die bisher an den Rand gedrängten Verkehrsteilnehmer geöffnet. Man könnte auch sagen: von Autos befreit.

Während die Neuordnung des Straßenraums vielerorts auf Dauer angelegt ist, geht man nicht nur in New York bislang von vorübergehenden Regelungen aus; »temporäre Radwege« ist etwa das Stichwort in Berlin. Allerdings hoffen Verkehrsaktivisten in aller Welt, dass sich die geschaffenen Fakten nicht so leicht rückgängig machen lassen, wenn Verwal-tungen und die Bevölkerung selbst erleben, wie viel angenehmer es sich in Städten leben und fortbewegen lässt, in denen das Auto nicht an erster Stelle steht. Nichts ist bekanntlich so beständig wie ein Provisorium.

… oder automobiler Stillstand

Allen genannten Städten ist gemein, dass sie sich die Verkehrswende schon länger vorgenommen hatten, in der Umsetzung aber bisher eher zögerlich waren – die Hamburger Kläranlage lässt grüßen. Und wie Jahrzehnte zuvor im Paradies der Radfahrenden, den Niederlanden, war erst einmal eine Menge öffentlicher Druck nötig, damit überhaupt Bewegung in die Verkehrspolitik kam. In Berlin etwa sammelte die Initiative »Volksentscheid Fahrrad« in einer Rekordzeit von nur drei Wochen über 100.000 Unterschriften für sichere und baulich abgetrennte Radwege. Zudem gibt es in der Stadt mit dem »Tagesspiegel« eine große Zeitung, die das Thema engagiert beackert und etwa bei der Berichterstattung über Unfälle auf verharmlosende Formulierungen wie »übersehen«, »die Autofahrerin konnte nicht mehr bremsen«, oder »das Kind lief überraschend auf die Fahrbahn« verzichtet.

In einem Land, in dem »Benzin im Blut« anerkennend, statt als besorgniserregende medizinische Diagnose gemeint ist und Freiheit immer und unbedingt die Freiheit des PS-Besessenen ist, wird jedoch noch eine Menge mehr nötig sein, um die Fixierung auf das gefährlichste, klimaschädlichste und platzverschwenderischste aller denkbaren Verkehrsmittel zu überwinden.

So steht Berlin mit seiner »Pop-up-Verkehrswende« unter den deutschen Großstädten bisher allein da, während man ansonsten allerhand Ausreden findet, um an der autogerechten Stadt festzuhalten. In Hamburg etwa orientiert man sich in Sachen Untätigkeit offenbar am historischen Vorbild von 1892 – temporäre Radwege hält man für nicht umsetzbar (während alle Welt das Gegenteil beweist) und auch nicht für nötig, schließlich habe sich der Verkehr mittlerweile wieder normalisiert.[2] Auch Köln hält die Einrichtung von Pop-up-Bikelanes für unnötig – mit der originellen Begründung, dass dort seit Beginn der Krise der Radverkehr nur um fünf Prozent gestiegen sei. Die Erkenntnis, dass nur Radverkehr erntet, wer auch Radwege sät, ist in der Narrenhochburg noch

nicht angekommen.

Noch mehr Blech kommt erwartungsgemäß aus der Bundespolitik: Eine der ersten Maßnahmen der Regierung in der Krise bestand darin, den Beschäftigten in Krankenhäusern – nein, nicht etwa eine Prämie zu zahlen oder gar für eine deutliche Lohnerhöhung zu sorgen, sondern: ihnen einen Mietwagen zu finanzieren. Offenbar gibt es auch keine Branche, die schwerer getroffen wäre als die Autoindustrie, sodass man schon wieder über Subventionen … – pardon, eine Kaufprämie für Neuwagen nachdenkt wie nach der Finanzkrise 2008. Und um noch einmal klarzumachen, wer in Deutschland bedingungslose Vorfahrt hat, will Verkehrsminister Andreas Scheuer (BMW, äh, CSU) den gerade erst in Kraft getretenen Führerscheinentzug für Autofahrer, die innerorts beim Rasen ertappt werden, zu einer Geldstrafe abmildern – weil ihm »viele Bürger« geschrieben hätten, dass sie fürchteten, dadurch ihren Job zu verlieren. Was bekanntlich schlimmer ist, als wenn Menschen ihr Leben verlieren, weil andere nicht gewillt sind, sich an Verkehrsregeln zu halten.

Überhaupt könnte dem Homo bleifuß noch schwerer beizukommen sein als dem motorisiert-industriellen Komplex. So steht der Verkehrswende via Virus eine coronabedingte Gegenbewegung auf vier Rädern entgegen: Das Autokino, dessen Zeit mit der Abschaffung des Kuppeleiparagrafen eigentlich vorbei war, erlebt eine Renaissance,[3] und offenbar gibt es auch sonst kaum Freizeitaktivitäten, denen sich nicht in der eigenen Blechkiste nachgehen ließe: Drive-in-Diskos finden ebenso ihr Publikum wie eine Autokirmes, bei der es zwar keinen Autoscooter, aber immerhin ein paar Fressbuden zum Einkauf durchs Seitenfenster gibt. Und nichts bringt die wahre deutsche Religion so auf den Punkt wie die Autogottesdienste, die vielerorts stattfanden, solange die Kirchen geschlossen waren.

Dass diese Religion Menschenopfer fordert, wird billigend in Kauf genommen. Als es an Maybrit Illners TV-Stammtisch im ZDF um Lockerungen der Corona-Maßnahmen ging, verglich der frühere Bundesverfassungsrichter Udo di Fabio die Lage mit den jährlich 3.000 Verkehrstoten, die ja auch toleriert würden, damit Mobilität möglich bleibe – und machte damit nicht nur ganz im Vorbeigehen klar, dass der Kapitalismus ganz allgemein über Leichen geht, sondern auch, dass den Opfern der Autogesellschaft ungefähr so viel Wert beigemessen wird wie im vorletzten Jahrhundert den Bewohnern der Armenviertel, die alljährlich der Salmonellose erlagen. Unschön, aber lässt sich leider nicht ändern.

Aber vielleicht wird man diese Haltung in ein paar Jahren ja auch als genauso zynisch und rückständig ansehen wie heute die Ignoranz des Hamburger Senats der 1890er – zumindest in jenen Teilen der Welt, in denen Straßen für Menschen und nicht für Autos gebaut werden. Die deutschen Großstädte allerdings gehen einer Zukunft entgegen, in der sie bestenfalls als Freilichtmuseum für Touristen aus London oder Mexico City taugen, die sich beim Anblick einer Verkehrspolitik aus dem letzten Jahrtausend mal so richtig gruseln wollen.

[1] Es sei denn, man ist als Erntearbeiterin, Fleischzerleger oder Flüchtling in einer Massenunterkunft untergebracht oder wird von der EU in einem griechischen Elendslager seinem Schicksal überlassen.

[2] Zu dieser Normalität gehört, dass die Stadt deutschlandweit die meisten Staus zu verzeichnen hat und beinahe täglich Radfahrer und Fußgänger im Straßenverkehr schwer verletzt oder getötet werden. Stolz präsentiert man hingegen neu geschaffene Radspuren – auf den Asphalt gemalte Streifen, die an Schnittmusterbögen erinnern und die Radelnden mitten in die Blechlawinen leiten.

[3] Radfahrer mit Klappstuhl sind dort hingegen offenbar trotz Sicherheitsabstand nicht erwünscht, wie die »Taz« in einem Selbstversuch in Aachen feststellte.

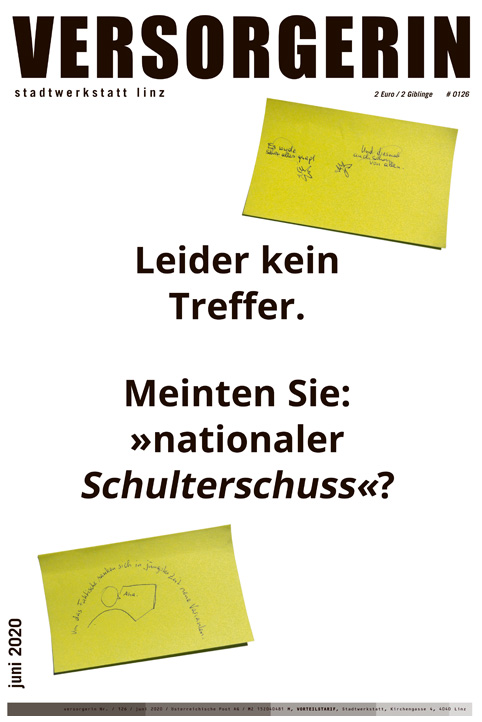

Suchbild: Finden Sie die Radspur? (Hamburg, 2020) (Bild: Svenna Triebler)