Davide Bevilacqua, der das diesjährige AMRO24-Festival leitete, brachte mich letzten Winter mit Christoph Döberl zusammen und schlug vor, dass unser gemeinsames Interesse an generativer KI ein fruchtbarer Boden für Diskussionen zwischen uns sein könnte und dass wir eine Zusammenarbeit in Betracht ziehen sollten, um einen Workshop bei AMRO zu veranstalten.

Sowohl Chris als auch ich haben privat Software für große Sprachmodelle (LLM) entwickelt. Wir interessieren uns beide für Technik sowie Technikgeschichte, und die Gespräche, die wir in den letzten Monaten geführt haben, waren für uns beide sehr aufschlussreich. Trotz unserer engen Zeitpläne hatten wir den Wunsch, gemeinsam mit technisch interessierten Menschen wie uns einen Blick über den Tellerrand zu werfen. Deshalb beschlossen wir, die Gelegenheit zu ergreifen und dies bei AMRO zu tun. Unser Ziel war es, Perspektiven zu sammeln und das Verständnis einer Gruppe auszuloten, von der wir annahmen, dass sie mit der Materie vertraut ist und plausibel einschätzen kann, wie KI in den derzeitigen allgemeinen Zustand des Internets passt. Mit anderen Worten: Wir sahen, dass verrückte Dinge passierten, und wollten wissen, ob andere dies auch sahen.

Die »Theorie des toten Internets«, die uns zum Titel unseres Workshops inspiriert hat, war ursprünglich der Name einer Verschwörungstheorie, die in Foren wie 4chan (möglicherweise 4chan selbst) aufgestellt wurde. Der Kern dieser Theorie war, dass man beim Surfen im Internet nie auf Menschen trifft, sondern nur auf Bots. Zum Zeitpunkt ihrer Entstehung Anfang der 2010er-Jahre konnte man diese Theorie als paranoide Fantasie bezeichnen. In Anbetracht der jüngsten Fortschritte bei den LLMs und der daraus resultierenden Zunahme automatisierter Müll-Inhalte wird sie jedoch von vielen Kritiker:innen wieder aufgegriffen, da ihre zentrale Prämisse wieder relevant geworden zu sein scheint. Wir haben gehofft, dass wir durch die Anwendung dieses Blickwinkels auf die breite Palette von Themen, die wir behandeln wollten, die Diskussion irgendwie auf Kurs halten könnten. Uns war klar, dass das auf Glücksspiel hinauslief und es spricht für die Qualität der Menschen, die AMRO anzieht, dass uns dies gelungen ist.

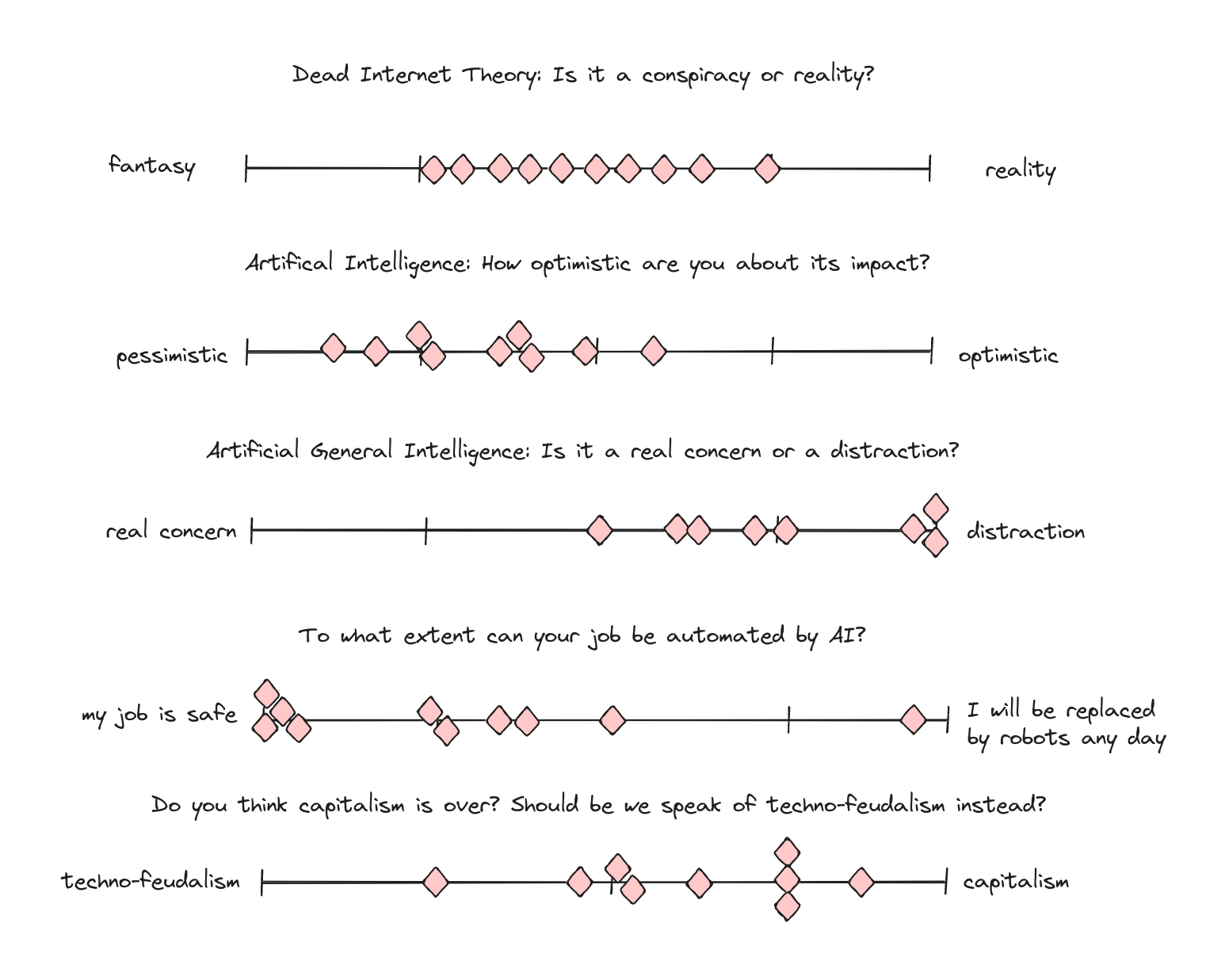

In der ersten Stunde stellten wir das Thema in den Kontext und machten uns mit den 13 Teilnehmer:innen vertraut. Wir stellten allgemeine Fragen und baten alle, sich im Raum aufzustellen, um ihre Positionen zu vertreten (siehe Bild). Mit Ausnahme der ersten Frage, ob das tote Internet real oder ein Hirngespinst ist, tendierten alle Teilnehmer:innen stark in die eine oder andere Richtung und sie waren weit genug verstreut, um eine interessante Diskussion zu versprechen. Was mir am meisten auffiel, war die Tatsache, dass insbesondere die Teilnehmer:innen in kreativen Berufen ihre Arbeit stärker von der Automatisierung bedroht sahen.

Als Nächstes präsentierten wir der Gruppe eine Reihe von Beispielen, Artikeln und Anekdoten, die wir in den letzten Monaten zusammengetragen und auf einem Excalidraw-Whiteboard gesammelt hatten. Zu dieser Collage gehörten Diskussionen über die inhärenten Grenzen von LLMs, Beispiele von Nutzer:innen, die Suchmaschinen und Foren zugunsten von ChatGPT verlassen, die jüngsten Entwicklungen beim Bot-Verkehr auf Twitter, Tools zum Schutz von Kunst vor der Verwendung als Trainingsdaten, die Enshittifizierung der Wissenschaft, der Zusammenbruch von Online-Bewerbungssystemen, generierte Desinformation, Fauxpas, Shrimp Jesus und mehr. Bevor ich die Teilnehmer:innen aufforderte, sich mit diesen Beispielen zu beschäftigen, gab ich eine weitere kurze Einführung.

Zunächst besprach ich einen Artikel eines Lehrers, in dem er sein Entsetzen über die subtile Art und Weise zum Ausdruck brachte, in der LLMs den grundlegenden Begriff der Bedeutung untergraben, wobei er seine Diskussion als eine Erweiterung von Walter Benjamins berühmtem Essay »Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit« darstellte. Dann erzählte ich die Geschichte einer geleakten Folie aus einer internen Spotify-Präsentation, die zeigte, wie das Bestreben dieses Unternehmens, den Podcast-Raum einzuhegen und zu besetzen, durch die einfache Tatsache vereitelt wurde, wie Podcasts in der Vergangenheit verbreitet wurden: nämlich über ein frühes Webprotokoll namens RSS (Really Simple Syndication). Im Gegensatz zu Plattformen wie YouTube, wo die Nutzer gezwungen sind, ihre Daten preiszugeben, um auf die Inhalte zugreifen zu können, können Podcasts von überall im Web abgerufen werden, ohne dass eine solche Preisgabe erzwungen werden kann.

Nachdem die Teilnehmer:innen etwa 20 Minuten Zeit hatten, die von Chris und mir gesammelten Ressourcen zu erkunden, setzten wir uns erneut zusammen, um ihre Reaktionen zu sammeln, wobei wir insbesondere auch nach Ängsten oder Hoffnungen fragten, die das Material ausgelöst haben könnte.

Nur wenigen Teilnehmer:innen war bewusst, wie weit verbreitet die Flut generierter Inhalte auf den großen Plattformen bereits ist, und viele waren darüber beunruhigt.

Insgesamt herrschte Einigkeit darüber, dass nicht das »Internet« an sich, sondern die großen Plattformen, die wir allzu oft mit dem Internet selbst gleichsetzen (in bestimmten Regionen mangels Alternativen), »sterben«. Außerdem haben die Plattformen derzeit keinen Anreiz, die generierten Inhalte zu moderieren. Eine Teilnehmerin äußerte die Hoffnung, dass der Niedergang dieser Plattformen zu einer Renaissance älterer dezentraler Webtechnologien wie RSS oder IRC führen würde, wenn die Normalos nach Alternativen zu diesen Plattformen suchen.

Während die Teilnehmer:innen ihre Reaktionen präsentierten, notierten wir die besprochenen Themen auf Karten und die geäußerten Ängste und Hoffnungen. Zu unserer Überraschung gab es am Ende mehr Hoffnungen als Befürchtungen. Unter den vielen diskutierten Themen baten wir die Teilnehmer:innen, Themen ihrer Wahl auszuwählen, um sie in kleineren Gruppen zu diskutieren. Es bildeten sich zwei Gruppen: eine, die die Möglichkeit diskutierte, dass sich Klassenunterschiede als »generierte Inhalte für die Armen, menschengemachte Inhalte für die Reichen« manifestieren, und eine andere, die das Thema »Modellvergiftung als Widerstand« diskutierte.

Als die beiden Gruppen wieder zusammenkamen, baten wir sie, ihre Erkenntnisse aus den Diskussionen mitzuteilen. Das Thema der Klassenungleichheit in diesem Zusammenhang wurde durch einen Artikel inspiriert, in dem ein neuer Trend auf Amazon problematisiert wurde, bei dem generierte Bücher in der Umlaufbahn von Neuerscheinungen oder populären Suchanfragen auftauchen, sowie ein damit einhergehender Trend auf Youtube, wo Anleitungen zur Verwendung generativer KI zur Erstellung von Büchern (insbesondere Kinderbüchern) ohne Aufwand und mit potenziell großem Gewinn Millionen von Klicks erhalten. Der Autor äußerte sich besorgt über die Möglichkeit, dass minderwertige generierte Bücher bei Kindern landen, deren Eltern zu wenig Zeit haben, die Echtheit dieser Bücher zu überprüfen, oder dass öffentliche Bibliotheken solche Bücher aufgrund ihrer Erschwinglichkeit in großen Mengen kaufen, und welche entwicklungsbedingten Nebenwirkungen bei diesen Kindern dadurch auftreten könnten.

Die Gruppe erkannte, dass ein erhöhter Bedarf an einer Neuorientierung der Verbraucher:innen besteht und dass Umfang und Verantwortlichkeit zwei wichtige Faktoren für das Verständnis des Problems und seiner möglichen Lösungen sind. Um in der Lage zu sein, zwischen von Menschen und KI generierten Inhalten zu unterscheiden, ist eine Moderation unerlässlich.

Die zweite Gruppe, die sich mit dem Thema »Modellvergiftung als Widerstand« befasste, zeigte große Sympathie für das Projekt Nightshade und seinen punkartigen Ansatz. Die Gruppe war jedoch der Ansicht, dass das Problem der gestohlenen und als Trainingsdaten verwendeten Arbeit mehr als nur eine technologische Lösung erfordere: Das Tool könne vielmehr dazu verwendet werden, eine politische Diskussion anzustoßen. Die Gruppe zog eine Parallele zu der Art und Weise, wie Plattenfirmen Anfang der 2000er Jahre auf DRM drängten, und erkannte eine Heuchelei darin, wie das Urheberrecht ungleichmäßig angewendet wird.

In einer etwas verkürzten Sitzung am Ende unseres dreistündigen Workshops gaben die Teilnehmer:innen kurze Statements zu ihren Erkenntnissen ab. Einige haben ihre Meinung geändert: Der Student und Softwareentwickler, der anfangs am ehesten dazu neigte, der Vorstellung Glauben zu schenken, dass AGI (Allgemeine künstliche Intelligenz) ein echtes Problem sei, bezeichnete sie nun entschieden als Ablenkung. Viele erklärten, etwas Neues gelernt zu haben, einige äußerten sich schockiert darüber, wie weitreichend diese Themen geworden sind, und sagten, sie gingen mit mehr Fragen nach Hause als sie gekommen waren. Einig schienen sich Künstler:innen, Professor:innen, Techniker:innen und Student:innen darin zu sein, dass diese Themen politische und soziale, nicht aber technische Lösungen erfordern.

Als wir die Veranstaltung beendeten, herrschte im Raum eine lebhafte Diskussion. Es schien, als hätten wir einen Nerv getroffen. Ich für meinen Teil möchte Christoph meinen tiefsten Dank dafür aussprechen, dass er diesen Workshop mit mir durchgeführt hat, sowie all den unglaublich engagierten Teilnehmer:innen, die so viel mitgebracht haben. Ich hoffe, Sie alle fühlen sich inspiriert, dieses Gespräch fortzuführen, so dass das Thema der AMRO26 vielleicht »Tanzen auf den Gräbern der toten Plattformen« lautet.

- Eine englische Fassung mit ausführlichen Links finden Sie hier: versorgerin.stwst.at