Manches Mal, vor allem an Tagen, an denen die Sonne scheint, fühle ich mich, als wäre ich nicht allein auf diesem Platz. Ich kann gehen und an namenlosen Plätzen vorbeischweifen. Der Platz, an dem ich vorbeigehe, hat viele Bäume. Wind wiegt die Bäume. Ich schau mich um. Über mir. Ich sitze unter dem Baum. Zwei lange Schatten fallen auf den Boden. Neben mir, über mir Stille. Eine Brücke führt vorbei. Die Straße kreuzt sich mit einer anderen. Auf der Kreuzung ist einiges los. Da, auf der einen Seite steht eine Frau und wartet auf Grün, dort, ein Mann hüpft bei Rot drüber. Die Bäume, ja es gibt sie, obwohl ich in Linz bin. Es sind Weiden, die wachsen hier gerne. In verträumten Städten braucht man nicht zu träumen. Linz ist hässlich, pflege ich zu sagen, begrüne es immer mit den gleichen Gründen. Aber genau das liebe ich an Linz, ich kann noch träumen, Linz lässt es noch zu. Und dann hüpfe ich auf und gehe weiter, achte noch darauf, wo ich vorbeigehe. Hundert Seiten Geschichte könne man lesen, doch ich gehe, links rechts, verliere mich in den Gedanken der Welt. Die Stadt kann man nur zu Fuß erkunden, über Kopfsteinpflaster und Asphalt, der zuerst am Bürgersteig Anwendung fand. Ich gehe bis ich in einen Rausch komme. Ich nehme keine Drogen, ich mache mir sie selbst, flaniere an namenlosen Plätzen vorbei. Die beste Kunst, so, träumend den Nachmittag in das Netz des Abends einzufangen, ist das Plänemachen. Der Flaneur beim Planen. Mein Kopf ist wie laute Musik. Ich halluziniere, verfliege mich an zwei Stangen um die Donau. Ich schwenke in unbekannte Vierteln. Der Nachmittag ist um, ich komme in die Blaue Stunde, und mein Tag-Nachttraum beginnt, verfließt: Ich bin in der Natur, schon wieder. Wie so oft, wenn ich träume. Ich vermisse die Stadt schon. Ich gehe gerne über Pflaster, asphaltierte Wege, neben Brunnen vorbei, durch den Straßenlärm und spüre das Vibrieren der Bim. Ich wäre gerne in London, ein Tag genügte schon, in der Stadt, die nicht endet, ich exilier mich dort, leite die Straße in eine entschwundene Zeit, die Zeit geht nicht. Zwei Wege schneiden sich, Stangen gehen wie Halme in den Himmel, winden sich. Es gibt noch etwas Organisches hier. Verdammt nochmal, der Traum wartet heimlich auf das Erwachen, der Schlafende übergibt sich dem Tod nur auf Widerruf, wartet auf die Sekunde, in der er mit List sich seinen Fängen entwindet. Ich blende die Umgebung aus, Farben verlieren sich, zwei Stangen stehen da. Ich gehe eigentlich gerne spazieren und habe das auch in meiner Vergangenheit gemacht. Ich habe es damals als Wandern bezeichnet. Ich bin in die Berge gegangen und habe mich, wie mein Lehrer sagte, wie ein einsamer Wolf herumgetrieben. Bis zu zwei Stunden wurden es schnell. Das hat mich geprägt. Ich war viel im Freien und in der Natur. Auch während meines Zivildiensts war ich viel zu Fuß unterwegs. Nun lebe ich in der Stadt, früher noch mit meiner vergangenen Freundin. Wir gingen spät abends weg und kamen in verschiedene Stadtviertel. Wir gingen. Durch das Gehen konnten wir uns austauschen und Reibereien schlichten. So gingen und gingen wir, wir liefen unsere Probleme aus. Aber sie lösten sich nicht. Die Beziehung ging zu Ende. Ich muss da ein Buch erwähnen. Leider weiß ich nicht, wie es heißt. Eine Lehrerin lebt mit ihrem Freund in Frankreich unter prekären Verhältnissen. Sie haben eine kleine Wohnung und gehen leidenschaftlich gerne nachts in Paris spazieren. Sie betrachten Schaufenster und träumen davon zu kaufen. Sie träumen auch von einem Land in Nordafrika, wo sie früher Lehrerin war. In dieses Land gehen ihre Wünsche und Träume. Mir scheint das Buch nun wie ein in den Wind geworfener Traum. Jetzt gehe ich mit zwei Freundinnen regelmäßig spazieren. Wir treffen uns und gehen einfach auf Los los. Erst nach einer Weile machen wir uns aus, wohin wir gehen. Wir tauschen gegenseitig Gesprochenes aus. Dieses Spazieren hat den Sinn, unter Gesellschaft zu sein. Wenn ich alleine gehe, gehe ich anders. Entweder ich laufe mir Gedanken aus, oder ich denke, ich habe mich zu wenig bewegt. Oder ich möchte mich einfach herumtreiben, mich inspirieren lassen. Passanten anschauen, Schatten am Boden, spannende Formen und Sachen entdecken. Es geht dann um das Finden von etwas, wo ich zuvor nicht weiß, was es sein kann. Ich gehe herum und nehme mit dem Aufnahmegerät Gesprochenes oder Stadtgeräusche auf. Erst wenn ich es später anhöre, erkenne ich verwobene, unsichtbare Sachen. Ich bewege mich in unscheinbare Räume. In der Natur brauche ich meine Zeit und eine Strecke, ich gehe schnell, weit und ohne Plan. Auch in der Stadt drehe ich erst um, wenn sich die Sachen gelegt haben. Mit gelegten Problemen richte ich meinen Geist darauf, wieder zurückzufinden, da ich ja einfach auf Los losgegangen bin. Zu Fuß schlendert man herum, betrachtet die Umgebung, nimmt Gerüche wahr, spürt die Erde unter sich, hört die Stadt. Man kommt leichter mit der Gesellschaft in Kontakt. Ich habe das schon in zwei Städten intensiv betrieben. In Sofia und Berlin. Ich war in beiden Hauptstädten zwei Wochen unterwegs. Ich benutzte dazu auch den öffentlichen Verkehr. Ich stieg in den Bus und wenn es mich nicht mehr freute, stieg ich aus und ging mit offenen Sinnen herum. In Sofia habe ich das noch exzessiver betrieben. Ich war täglich acht Stunden unterwegs. Und ich hatte da keinen anderen Antrieb, als in der Stadt zu gehen. Mein ausgezeichneter Orientierungssinn war mir sehr hilfreich. Zu Mittag kaufte ich mir Essen und dann ging es weiter. Es ist mir nicht ganz bewusst, was ich in der Stadt gefunden habe. Ich kam in alle möglichen Viertel, die in mir verschiedene Emotionen hervorriefen. Nach ein paar Tage kamen dann die ersten Aha- Effekte. Da bin ich also! Mein Weg hat sich mit meinem vorherigen gekreuzt. Diese Kreuzungen wurden immer mehr, bis sich schließlich die Weginseln zu einer ganzen verbanden. Als ich später in der Stadt lebte, sah ich ständig Orte, an denen ich spazieren war. Das Netz der Stadt wurde immer kleinmaschiger, Pläne entstehen. Natürlich spielte es eine Rolle, dass ich ein Fremder in einer großen Stadt war, ich konnte so mit weniger Urteilen betrachten. Deshalb kam ich auch in ein Getto, zufällig. Dorthin hätte ich mich sicher nicht getraut, wenn ich es gewusst hätte. Ich habe mich dann unwohl gefühlt und wollte schnell wieder weg. Einmal außerhalb der Stadt kamen einfach zwei Hunde auf mich zu und bissen mich. Erst da wurde mir bewusst, dass es vielleicht nicht ganz ungefährlich ist, so herumzustreunen. In Berlin wollte ich die Erfahrung, die ich in Sofia gemacht habe, auch ausprobieren. Es war sehr anders. Ich kenne dort Leute und Freunde und vor allem reden sie Deutsch. Ich bin das Ganze mit mehr Plan angegangen. Ich wollte die Stadt erkunden und habe dann Audiodateien gesammelt. Ich war nicht so motiviert. Es ging mir aber darum, die Metropole kennenzulernen. Wie sind die Leute in Berlin. Ich war dann enttäuscht von Berlin. Die Stadt selbst gab mir wenig Inspirationen, alles war so normal und abgeschleckt. Noch dazu war Lockdown und die Stadt bot keine Veranstaltungen. Das war traurig. Und ich sitze unter der Weide und höre ihr Rauschen, sehe das Aufflimmern der Blätter und das Glitzern des grauen Wassers. E- Scooter rollen vorbei und vertreiben die Tauben. Ein Passant pickt sein Pickerl auf die Wand zu den anderen. Ich lehne mich zurück und schnaufe ein.

Dieser Text ist inspiriert von Walter Benjamins Passagen-Werk Band V.1. Er ist entstanden in Amalia Barbozas Lehrveranstaltung »Praktiken künstlerisch-wissenschaftlicher Forschung (Was wäre, wenn? - Die geträumte Stadt)«.

Spaziergang mit Walter Benjamin

Ganz im Sinne Walter Benjamins Passagen-Werk schweift Simon Pfeiffer durch die Stadt – um ausgehend von Plätzen in Urfahr und Linz weiter nach London, Sofia und Berlin zu exilieren.

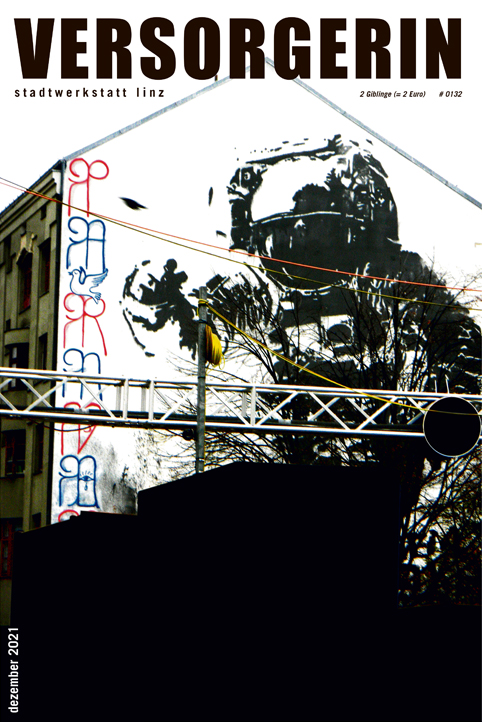

Simon Pfeiffer, Halme, Eisen, 40x40x600cm, 2021

»Jedes Medium hat seine eigene Sprache. Ich nehme diese Sprache und verändere sie. Der Prozess schafft neue Dimensionen. Das Entstandene hilft mir auszudrücken, was ich nicht in Worte fassen kann. Es besteht ohne mich fort, regt den Betrachter geistig und emotional an, ist abhängig von der Wahrnehmung jedes Einzelnen.«

Simon Pfeiffers Arbeit Halme ist an der Stadtwerkstatt-Donaulände zu sehen und entstand 2021 im Rahmen von Leo Schatzls Lehrveranstaltung »Intermediäre Labors« und des Projekts »We have a SITuation here«.