Beruf vs. Berufung

Die akademische Berufswelt ist umgeben von Mythen – und wie es mit Mythen so ist, haben sie mit der Realität wenig zu tun. Im Zuge der Coronakrise kamen viele namhafte Persönlichkeiten in In- und Ausland aus verschiedenen Bereichen (mehrheitlich aus Kunst-, Kultur- und Wissenschaften) zu Wort, um ihre (Berufs)- und Lebenssituation zu beschreiben; bzw. wie es sich in der heutzutage so narzisstischen Gesellschaft gehört, zur Instant-Selbstdarstellung. Stichwörter, die mir aufgefallen sind: prekäre Arbeitsverhältnisse verbunden mit unsicherem Einkommen, denen aber die Freiheit gegenübersteht, sein eigenes Arbeitsleben zu gestalten, sowie Digitalisierung. Die Stichwörter sind mir mehr als bekannt, weil ich acht Jahre das System aufrecht erhalten habe, es war mir aber nicht bewusst, wie unsichtbar und stimmlos. Ich gestehe, meine Berufswahl war keine gezielte – wie man sich in Österreich so lieblich auszudrücken pflegt, bin ich da reingerutscht und später wieder rausgeflutscht.

Der Beruf der WissenschaftlerInnen teilt sich in der Theorie in Forschungs- und Lehrtätigkeit. Forschen und Lehrtätigkeit erfordern jedoch unterschiedliche Fähigkeiten. Es ist kein Geheimnis, dass die Mehrheit der Lehre an den österreichischen Hochschulen von externen LektorInnen getragen wird. Die Bedingungen sind mehrheitlich folgende: der Arbeitsvertrag ist zeitlich begrenzt und in großzügigen Fällen auf sechs Monate angelegt. Es gibt keinen Anspruch auf Verlängerung (egal wie die Leistung bewertet wird) und diese ist offiziell für insgesamt maximal acht Jahre möglich (Kettenvertragsregelung). Aber, wie es in Österreich ist: Es gibt die offizielle und dann die österreichische Lösung – immer eine Sache von (nicht)vorhandenem Vitamin B oder sozialem Kapital.

Leistung und ihrer Bewertung

WissenschaftlerInnen sollten meritokratisch, also nach ihrer erbrachten Leistung bewertet werden. Hier lässt der französische Philosoph und Soziologe Pierre Bourdieu grüßen. Die Wissenschaften sind als Soziales Feld von »Illusio« getränkt (nicht zu verwechseln mit »Illusion«). Laut Bourdieu (dessen Bezeichnungen aber nie genau und konsistent sind), ist Illusio der Glaube an den Sinn des Spiels und an den Wert von jenen Objekten, die in dem sozialen Feld (also hier den Wissenschaften) Gegenstand der stattfindenden impliziten und expliziten Machtkämpfe sind. Es ist auch nötig, zu erwähnen, dass die angestrebten »Wertobjekte« (wenn überhaupt) nur wenig Bedeutung außerhalb dieses Sozialen Feldes haben. Ein Beispiel: Ein Abschlusszeugnis von der Harvard Universität hat einen geringeren Wert im Sozialen Feld »Sport«, in den Wissenschaften ist es jedoch ein Türöffner. Um sich einen Namen als WissenschaftlerIn zu machen und das eigene Renommee aufbauen zu können, sind Publikationen vonnöten. Die ranghöchste Platzierung bekommen Publikationen, die auf Ergebnissen durchgeführter Forschungstätigkeiten beruhen. Lehre zählt nur als eine Art Leistung »zweiter Klasse«. Dank erfolgreicher Implementierung neoliberaler Weltanschauung werden in immer mehr verschiedenen Lebensbereichen die Zahlen als objektive und aussagekräftige Maßeinheiten angeführt wie z.B. der »Body Mass Index« (BMI), um das Individuum auf körperlichem Optimierungskurs zu halten oder Zitationen als Maßeinheit für wissenschaftlichen Erfolg.

Zitationen zählen, aber nur die in englischsprachigen Datenbanken kommerzieller Anbieter, die für WissenschaftlerInnen global und in allen Disziplinen gelten. Ich gratuliere allen ForscherInnen, die: einen Nachnamen tragen, der kurz und ASCII-konform (American Standard Code for Information Interchange) ist, außerdem in einem Feld forschen, das selten mit lokalen und regionalen Phänomenen oder Problematiken beschäftigt ist, in Mega-Teams arbeiten und quantitative Methoden vorziehen, sowie ausschließlich Artikel mit einer Schar von Co-AutorInnen produzieren und Teil eines Zitationskartells sind.

Jede Hochschulleitung hat erkannt, dass es ohne eine Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit a.k.a Public Relations, nicht geht. Thomas Bernhard beschreibt sowas als eine Armee von raffinierten Nichtstuern. Auch diese Abteilung wird durch das gesamte Unibudget finanziert, aber die Gelder sind ja knapp. Also müssen die Mittel für Forschungstätigkeiten anderswo her. Nicht zu unterschätzen sind aus der (Privat)Wirtschaft lukrierte Finanzmittel als Public-Relations-Werkzeuge für die alljährliche Kompilierung von Unirankings – Hauptsache, die Zahlen stimmen. Die realen Konsequenzen sind aber keine Illusion, Paula Stephan (2012) hat sie in ihrem Buch festgehalten.

Ich habe in Österreich, einem deutschsprachigen Land, wegen meines Nachnamens öfters Auseinandersetzungen auf verschiedenen Ämtern. Es ist dort immer eine Perspektivenfrage, ob der Name »Tüür« als Seltenheit oder als Rechtschreibfehler von »Tür« kategorisiert wird. Ich verbitte mir aber ständig die Unterstellungen, dass ich mit meinen mehreren akademischen Abschlüssen in In- und Ausland, immer noch meinen Namen nicht richtig schreiben kann!

Was hatte dieser kleine Exkurs mit Wissenschaften als Beruf zu tun? Nur soviel, dass – wenn ich dem derzeitigen Diktat der Zitationszahlen aus englischsprachigen Datenbanken als Erfolgsnachweis gehorchen will[1] – ich mir lieber einen computerfreundlicheren »Künstlernamen« zulegen sollte. Punkt.

Das Elend im LektorInnenmilieu

Ob die/der externe LektorIn ein Seminar mit 15 TeilnehmerInnen leitet oder einen Kurs für 420 (alle anwesend!) abhalten soll, macht keinen Unterschied in der Bezahlung. Und wenn man/frau den Wunsch nach Sozialversicherung hat und vom Lohn die Lebenserhaltungskosten decken können möchte, sollten mehrere Lehrveranstaltungen von der Administration bewilligt werden. Und damit ist das Ende der Wunschliste auch schon erreicht – alles andere (Informationen durch Teilnahme an Institutskonferenzen oder Zugang zu digitalen Bibliotheksressourcen, Arbeitsplatz oder funktionierende Arbeitsgerätschaften) soll der/die LektorIn selber organisieren – selbstverständlich auf eigene Kosten. Man soll am Lehrmaterial (mit)arbeiten – Anerkennung ist aber keine zu erwarten, wie mir einmal eröffnet wurde: »Wir [Anm.: ein sehr überschaubarer Kreis von Festangestellten niedrigen Ranges] wissen, dass du (Externe) das gemacht hast.«

Im April 2020 hat die Uni Wien aufgrund der Coronakrise eine zusätzliche Sachmittel-Ausschreibung für innovative Lehrveranstaltungen für das Wintersemester 2020/21 veröffentlicht. Externen LektorInnen waren dabei als »nicht antragsberechtigt« kategorisiert. Später wurde die Ausschreibung geändert und der Antragstellerkreis erweitert.

Anders bei den Auserwählten – den angehenden (Jung)WissenschaftlerInnen, die es geschafft haben, einen Arbeitsvertrag zu ergattern (zwar befristet, aber zumindest auf vier bis sechs Jahre): da hat man ein Anrecht auf einen Arbeitsplatz, die Teilnahme an Kongressen wird nicht nur von der Institutsleitung anerkannt und als Leistung gezählt, es werden auch Reise- und Teilnahmekosten finanziell mitgetragen oder sogar in vollem Umfang erstattet. Der/die AnfängerIn soll ja Zeit haben, um seinen/ihren Forschertätigkeiten nachgehen zu können und muss darum am Anfang der Laufbahn nur eine Lehrveranstaltung (LVA) vorbereiten und halten, wobei die Mindestanzahl an TeilnehmerInnen bei sechs Anmeldungen liegt – deutlich unter der, die für Externe gelten (mindestens 15). Das Monatseinkommen hängt auch nicht davon ab, ob die LVA stattfindet oder abgesagt werden muss, weil die Anmeldungen unter der vorgegebenen Zahl geblieben sind.

In Schilderungen angehender WissenschaftlerInnen taucht neben dem Thema ungleicher Behandlung jedoch immer die Freiheit auf, Arbeitsinhalte, Forschungs- und LVA-Themen selber wählen zu können! Ich lege mal die Rosa Brille »Freiheit der Forschung« zur Seite und beschreibe die Realität. Forschen ist extrem abhängig von vorhandenen Ressourcen. Die Finanzierung ist projektbasiert (Wettbewerb!), die Geldgeber (öffentliche oder private) schreiben die Forschungsbereiche sehr genau vor. Obwohl nach »Innovation« gesucht wird, bewegt sich das nur in einem sehr rigide vorgegebenem Rahmen.

Disziplinenunabhängig muss angegeben werden, was mit den Ergebnissen passiert – mit dem Unterschied, dass die öffentliche Hand die Veröffentlichung anstrebt und wissen will, ob und wie es dazu kommt. Privatunternehmen (z.B. Pharmakonzerne) können als Geldgeber Zensur ausüben, falls die Ergebnisse nicht nach ihren Interessen sein sollten (Vertragsgeheimhaltungsklausel). Schon vor Einreichung eines (mehr- bis hundertseitigen) Projektantrags muss angegeben werden, wer (WissenschaftlerIn, FH/Uni oder Geldgeber) die Patent- und/oder die Urheberrechte behält. Die Branche der Projektschreibwerkstätten boomt, das Beherrschen des Vokabulars der Projektlyrik ist ein unschlagbarer Trumpf im Ärmel geworden. Die Anzahl von Kommissionen und Beratungsstellen wachst unaufhaltsam. Hoch lebe die Erbsenzählerei und eine stetig wachsende Anzahl von krisensichere Arbeitsplätzen in der Administration, selbst wenn sie unnötig sind.

Die Akademische Laufbahn ist »monodirektional« (Funken et al. 2015). Sie ist mehr wie ein Hürdenlauf, nur muss man/frau nicht nur die Hürden bewältigen, sondern realistisch auch mit aggressivem Ellbogeneinsatz von KollegInnen rechnen. Die »Hoffnungsvollen« (Funken et al. 2015) setzen alles auf eine Karte – Verzicht und Ungewissheit wird von der Illusio gut gefüttert und solange die Hoffnung aufrecht erhalten kann, dass das imaginierte sichere Ufer (Festanstellung als ProfessorIn) existiert, wird alles in Kauf genommen.

Man hangelt sich wie eine PrimatIn mittels befristeter Arbeitsverträge von Semester zu Semester (detailliert in Bohr Mena 2018), entweder an verschiedenen Hochschulen oder man/frau hat ein separates wirtschaftliches Standbein mit aufgebaut.

Die Arbeitsbedingungen werden selten von den AnfängerInnen (den Ausgebeuteten!) kritisch angesprochen, die raren kritischen Wortmeldungen kommen von kurz vor oder schon im Ruhestand befindlichen ProfessorInnen, die es ja wissen müssen, weil die das System mitgetragen haben.[2]

Die Frage nach dem Fair Play bleibt. Jedes Spiel hat GewinnerInnen und VerliererInnen und solange die WissenschaftlerInnen selber uneinig sind und jede/r der Illusio nachjagt, bleibt das alte System der Ausbeutung erhalten und die ausgebeuteten SystemerhalterInnen stimmlos. Jede Veränderung fängt bei sich selbst an!

Literaturempfehlungen

Christiane Funken, Jan-Christoph Rogge, Sinje Hörlin (2015) Vertrackte Karrieren. Zum Wandel der Arbeitswelten in Wirtschaft und Wissenschaft. Campus Verlag.

John Smyth (2017) The toxic university: Zombie leadership, academic rock stars and neoliberal ideology. Palgrave Macmillian.

Paula Stephan (2012) How economics shapes science. Harvard University Press.

Thomas Bernhard (2017) Ausgelöscht. Ein Zerfall. Surkamp.

Tüür–Fröhlich, Terje (2016) The Non-trivial Effects of Trivial Errors in Scientific Communication and Evaluation. (Schriften zur Informationswissenschaft; Bd. 69. Glückstadt/D: vwh.

Veronika Bohrn Mena (2018) Die neue ArbeiterInnenklasse – Menschen in prekären Verhältnissen. ÖGB Verlag.

Unsichtbare SystemerhalterInnen

Während der Stillstellung des öffentlichen Lebens im Zuge der Covid-19 Maßnahmen gab es Tätigkeiten, die als »systemerhaltend« klassifiziert waren. Dazu gehörte auch die Aufrechterhaltung des Lehrbetriebs an Hochschulen – diese Situation wirkte wie ein Vergrößerungsglas für Probleme, die bereits vorher bestanden haben.

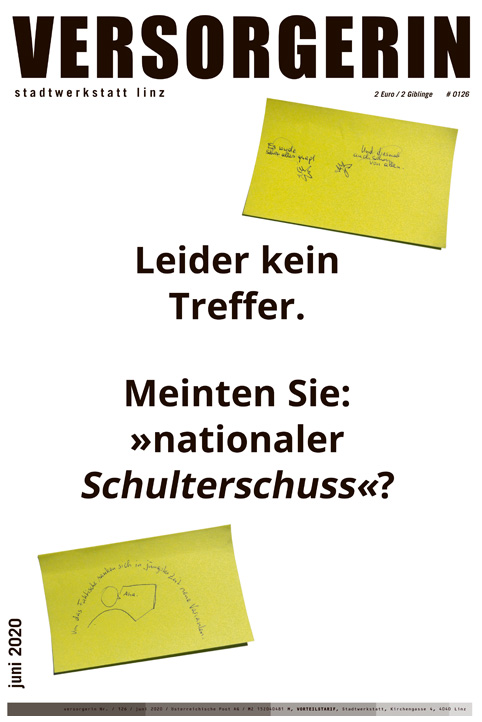

Die Beziehung zwischen Lektorin und Hochschule klingt kompliziert, lässt sich aber anhand des Karrotten-Prinzips leicht veranschaulichen. (Bild: Luis Prado (CC BY SA 3.0 US))