»Dem Tod bin ich nur durch glückliche Zufälle, eigentlich durch ein Wunder entronnen. Was ich erlebt habe, erscheint mir heute unglaublich, wie ein böser Traum.« – Filip Müller

»Ich wollte leben, unbedingt leben, noch eine Minute, noch einen Tag, noch einen Monat länger. Begreifen Sie: leben.« – Filip Müller, zit. n. Claude Lanzmann

›Sonderbehandlung‹ ist das nur auf den ersten Blick heimlich-unheimliche klingende Wort, das demjenigen, dem es entgegengebracht wird, eine privilegierte Behandlung suggeriert, doch ihn immer schon ins Reich des Unklaren versetzt, da merkwürdig offen bleibt, ob dem Nebulösen auch schon Bedrohung innewohnt. Spätestens seit der NS-Bewegung ist dem Ausdruck ›Sonderbehandlung‹ alle Harmlosigkeit genommen, galt dort im Sprachgebrauch und Schriftverkehr als Verschleierungsvokabel für den Mord an den europäischen Juden. Wem man Sonderbehandlung angedeihen ließ, der begegnete den Mördern – d.i. war aus dem völkisch gestifteten Gemeinschaftszusammenhang, im wahrsten Sinne des Worts, suspendiert worden.

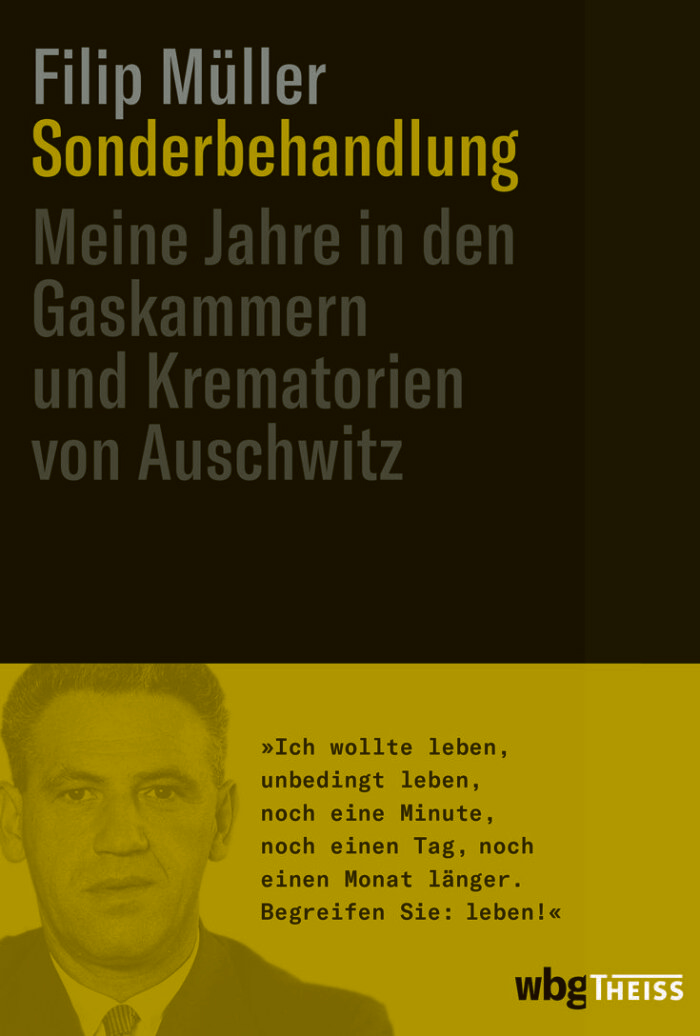

Mit »Sonderbehandlung« ist aber auch die erste in Deutschland publizierte Erinnerungsschrift eines Mitglieds des jüdischen »Sonderkommandos« überschrieben, die von Filip Müller stammt, auf Deutsch erstmals 1979 im Münchner Verlag »Steinhausen« erschien und bereits ein Jahr später bei »Bertelsmann« in großer Auflage vertrieben wurde. Bezeichnenderweise wurde sie zunächst in Großbritannien, dann in den USA publiziert, schließlich in Deutschland – im Land der Mörder hatte man lange Zeit kein Interesse an dem Bericht. Ungeachtet der hohen Gesamtauflage aller Editionen – Übersetzungen mitberücksichtigt, wurden schätzungsweise 100.000 Bücher gedruckt –, ist die Rezeption über Fachkreise hinaus überschaubar geblieben, die Schrift weitestgehend unbekannt. Das hat sicherlich mehrere Gründe, die in einem Atemzug gar nicht alle zureichend dargelegt werden können.1 Es sollen hier lediglich zwei Momente berührt werden: Zum einen ist der Autor nach dem Erscheinen des Buchs aus der Öffentlichkeit quasi verschwunden, auch finden sich in älteren Publikationen nur spärliche Informationen zu seiner Person. Man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, dass die erste deutschsprachige Edition in etwas reißerischer Aufmachung vornehmlich zur Abenteuerlektüre einladen wollte. Die jetzt vorgelegte Neuedition bei der Wissenschaftlichen Buchgesellschaft darf daher desto mehr begrüßt werden. Zum anderen aber versperrt sich der Text der Nacherzählung völlig, aus ihm lässt sich womöglich nicht zitieren, d.i. ein Satz lässt sich aus dem Kontext des vorangegangenen oder nächsten Satzes reißen, weil jeder auf den anderen so eindrücklich folgt oder ihm vorangeht, dass spürbar wird, wie Filip Müller nach einer möglichen Darstellung rang, was sich auch in der Schwierigkeit ausdrückt, wie er den Text beginnen wollte.2

Filip Müller, der am 3. Januar 1922 im slowakischen Sered zur Welt kam, ist einigen womöglich nur aus Claude Lanzmanns Dokumentarkunstwerk »Shoah« (1985) bekannt – vielleicht erinnert man sich an seine Mimik, seine Stimme, seine Bewegung, aber am Ende überwiegt dann doch der Film selbst, die einzelnen Personen treten dahinter zurück. Filip Müller ist dort alles andere als eine Randfigur, wobei aber ohnehin niemand an den Rand gedrängt wird. Filip Müller erzählt in seinen Berichten über die Zeit von Mai 1942 bis Januar 1945 als ehemaliger Häftling und Angehöriger des jüdischen »Sonderkommandos« in Auschwitz-Birkenau. Vordergründig zählten zu dessen Aufgaben die Verbrennung der Leichen, womit die Mörder ihre Spuren zu verwischen trachteten. Das Wissen ums Morden machte ihn zum »Geheimnisträger«, wie es der Historiker Andreas Kilian ausdrückt. »Für die SS befanden sich solche Häftlinge ›auf der Flucht‹ und konnten ohne Vorwarnung erschossen oder streng bestraft werden.« (259) Den fünf Liquidationswellen, mit denen man die Mitglieder des jüdische »Sonderkommandos« auslöschen wollte, entkam Filip Müller, wie auch anderen Versuchen, ihn zu ermorden, nur sehr knapp. Auch in »Shoah« berichtet Filip Müller nicht darüber, wie man ihn nach Auschwitz deportierte, sondern hebt wie im Buch damit an, wie er dem »Sonderkommando« zugeteilt wurde.3 Nicht erst in »Sonderbehandlung« legt er zum ersten Mal Zeugnis ab, Filip Müller notiert dazu bereits früh vier Seiten für eine Publikation, die unter dem Titel »Die Todesfabrik« 1946 von Ota Kraus und Erich Kulka herausgegeben wurde; ein Jahr später, im Krakauer Auschwitzprozess 1947, wird er erstmals als Zeuge vernommen, 17 Jahre später spricht er im ersten, und kurz danach auch im zweiten, Frankfurter Auschwitzprozess. Die Berichte, es sind mehr als die hier genannten, verändern sich immer wieder, was sicherlich auch seinem Gesundheitszustand geschuldet war (der sich nach dem Schildern des Erlebten immer wieder verschlechterte), wie auch der eigenen Auseinandersetzung mit dem Vergangenen sowie der politischen Situation. In Krakau traute er sich eigenen Angaben zufolge noch nicht, den Kapo Mieczysław Morawa zu belasten: zu groß war die Angst, dafür politisch im Sowjetsektor verfolgt zu werden – zu der Zeit lebte Filip Müller samt Familie in Prag. Zwar zielt Filip Müller in seinen Berichten sicherlich nicht von Anbeginn darauf ab, einen längeren Text zu verfassen, doch die Berichte, ebenso wie die Szenen im Film »Shoah«, lassen sich rückblickend als Versuche fassen, dem Unfassbaren etwas irgendwie Fassliches zu geben, ohne vom Unfassbaren abstrahieren zu müssen. Filip Müller musste darauf Rücksicht nehmen, dass das, was er da im vom restlichen Lager isolierten Kommando überstand und mit eigenen Augen sah, etwas war, von dem nur eine überschaubare Anzahl von ehemaligen Häftlingen überhaupt hätten berichten können, wenn sie denn wollten. 1946 notierte Filip Müller darüber hinaus: »Man hatte nicht damit gerechnet, dass ich, ein Augenzeuge, alles überleben würde, aber auch ich selbst hatte niemals damit gerechnet, jemals die Freiheit wiederzusehen. Ich will und kann auch gar nicht alles bis ins einzelne schildern. Es ist zu viel und so grauenhaft, dass es die meisten gar nicht glauben würden. Nicht einmal ich selbst kann es heute begreifen, was ich alles habe miterleben müssen.« (263)

1963 notierte Filip Müller seine Erinnerungen fragmentarisch, nach der Zeugenaussage vor dem Frankfurter Gericht 1964 sortierte er diese chronologisch. Doch erst 1968 in einem Brief an den Auschwitz-Überlebenden Hermann Langbein ist überliefert, dass Filip Müller an seinen »Memoiren« (265) arbeite. Für die Fertigstellung des Buchs brauchte er rund 15 Jahre – drei Jahre länger als Lanzmann für seinen Film »Shoah«. Auch das hat wieder zahlreiche Gründe; der auf den ersten Blick heute eigentümlichste ist womöglich, das u.a. auch von Hannah Arendt entworfene »negative Image des der Kollaboration mit der SS bezichtigten Sonderkommandos«. (265) »Aus Furcht vor moralischen Verurteilungen und aus gesundheitlichen Gründen lebte der Mann, der die Hölle von Auschwitz überlebte, von der Öffentlichkeit zurückgezogen«. (265) Insbesondere auch damit konfrontiert, dass er durch die Historikerzunft widerlegt werden könnte – was an die Vorwürfe, die man gegenüber Joseph Wulff erhob, erinnert –, weil der noch zu lebendige Bericht eines Ich-Erzählers niemanden überzeugen könnte, für den die faktische Grundlage allein totes Material ist, hält sich Filip Müller zunächst zurück. Seit seinem Umzug in die BRD 1969, der mit der Niederschlagung des Prager Frühlings in Verbindung steht, hat Müller wohl »ernsthaft« den Gedanken gefasst, seinen Bericht zu veröffentlichen. (266) Doch mit dem Umzug verbunden, wuchs sogleich die Gefahr, den Mördern wieder zu begegnen. Kilian berichtet in seinem Nachwort, wie Müller 1971 unter Schock den ehemaligen Krematoriumsleiter Johann Gorges auf einem Parkplatz einer Autobahnraststätte erkannte und daraufhin Anzeige erstattete, woraufhin zwar Ermittlungen eingeleitet worden waren, doch Georges verstarb noch im Juli desselben Jahres. »Mitte der siebziger Jahre erkannte Müller den ehemaligen Chef der Birkenauer Krematorien, Peter Voss, im Kurpark von Bad Pyrmont wieder, doch aus gesundheitlichen Gründen konnte er ihn nicht verfolgen, so dass der seit 1953 pensionierte Polizei-Sekretär entkommen konnte. Voss wurde ebenso wie Gorges für seine Verbrechen nie belangt, er starb ungefähr ein Jahr nach der zufälligen Begegnung mit Müller im Alter von 79 Jahren.« (267) Eine dritte Begegnung fand 1973 mit dem ehemaligen SS-Untersturmführer Hans Stark statt, dem Leiter der sogenannten Aufnahmeabteilung in Auschwitz-Birkenau, zu dessen Verurteilung Filip Müller 1965 beigetragen hatte, der allerdings lediglich nach Jugendstrafrecht verurteilt wurde und die darin vorgesehene Höchststrafe von zehn Jahren auch nicht absitzen musste. Die desaströse juristische Situation begründete der Frankfurter Auschwitz Prozess, der insofern scheiterte, als durch die Rechtsprechung nur besonders exzessive Brutalität der Wärter zur Verurteilung hinreichte. Die ›anständigen‹ Antisemiten, die die Todesfabriken im Betrieb hielten, konnten jedoch auf dieser Grundlage nicht belangt werden, was sich in Deutschland erst Jahrzehnte später durch juristische Neubewertungen wieder ändern sollte.4 Doch all diese Begegnungen trieben Filip Müller wohl geradezu an, seinen Bericht in einem Buch zusammenzufassen. Es ist alles andere als ein Zufall, dass ihm bei der Bearbeitung ein Richter, der namentlich auf den Titelblättern als Bearbeiter auch genannt wird und über den nichts weiter ausfindig zu machen ist, Helmut Freitag, behilflich war, um diesen »sprachlich und literarisch« zu bearbeiten sowie »emotional« zu »entschärfen«. (267) »Der deutschen Nachkriegsgesellschaft wollte man offenbar nicht zu viel zumuten. Dabei seien Müller zufolge über 100 Seiten seines Erinnerungsberichts von ihm wieder gestrichen worden, weil er befürchtete, dass ihm die darin beschriebenen Ereignisse niemand glauben würde.« (267) Nach dem Erscheinen des Buchs erhielt Filip Müller Morddrohungen von Rechtsextremisten, wurde zum Gegenstand antisemitischer Kampagnen in Schweden und den USA, weswegen er es fortan vorzog, inkognito zu leben. Auch wurden seine Befürchtungen nicht kleiner, als die Veröffentlichung von Claude Lanzmanns Film »Shoah« heranrückte.

Schon kurz nach den Dreharbeiten bat Filip Müller Lanzmann schriftlich darum, seinen gefilmten Zusammenbruch nicht zu zeigen, was Lanzmann ignorierte. Lanzmann verwies darauf, dass Filip Müller außerordentliche Bedeutung zukam – und ohne ihn, was das Vorgehen Lanzmanns hier nicht rechtfertigen soll und kann, wäre der Film wohl unmöglich gewesen, was Kilian in seinem Nachwort nicht erwähnt und es stattdessen vorzieht, das dringlich und notwendig hervorzukehrende Anliegen Filip Müllers gegen die Ambitionen Claude Lanzmanns auszuspielen. Lanzmann rechtfertigte sein Vorgehen in Interviews: »Ich war verpflichtet, den Film mit dem zu machen, was ich hatte. Es gab außergewöhnliche Szenen, die sozusagen den Kern bildeten, um den herum dann den Film aufgebaut habe, z.B. als Filip Müller das Massaker im Familienlager schildert, zusammenbricht und weint. Das ist eine ganz wesentliche Geschichte«. (274) – Filip Müller verstarb am 9. November 2013 zurückgezogen in einer mittelgroßen deutschen Stadt: »Nachdem seine Freunde und Bekannte aus Auschwitz im Laufe der Jahre verstarben, verlor Filip Müller in den letzten Jahren seines Lebens immer mehr den Kontakt zur Außenwelt.« (275) Die äußerst verdienstvolle Neuausgabe ist allerdings dem traurigen Umstand geschuldet, dass Filip Müller zu Lebzeiten vor der deutschsprachigen Wiederauflage aus allen genannten (und weiteren) Gründen zurückschreckte.

Beim Lesen stellt sich immer wieder nur eine Frage: wie konnte jemand für das, was da geschrieben steht, eine Sprache finden, und darüber berichten. Also beginnt man nach der ersten Seite von vorne, in der müden Hoffnung, dieses Mal über die erste herauszukommen. Filip Müller verrät seine eigene Vorgeschichte nicht, jene also, wie er nach Auschwitz deportiert wurde, sondern er beginnt ›mittendrin‹, mit einem Sonntag, mit einem vermeintlich harmlos klingenden Satz, auf den ein weiterer folgt, der das von Freud beschriebene heimelige Unheimliche hervorruft: »Es war an einem Sonntag im Mai 1942. Die Strahlen der Frühlingssonne bahnten sich mühsam« – dass die Sonne es schon nicht leicht hatte, ist erstes Indiz der Gefahr – »ihren Weg durch den Morgendunst und schienen auf den Hof des Blocks 11. Dort war ich mit etwa 500 anderen Häftlingen in Zehnerreihen angetreten, um nach den in Auschwitz geltenden Bräuchen die Sonntagsruhe« – und hier wird dann mit einem Blick auf den ersten Satz auch die Gefahr sofort greifbar; der Sonntag kann keine Erinnerungsspur an einen Ruhetag mehr haben – »zu genießen. Eine heisere, laute Stimme hallte über den Hof.« – Auch die Stimme ist jetzt bloße Bedrohung. – »Auf der obersten Stufe der Treppe, die in den Block führte, stand der Blockschreiber Vacek. Von hier aus konnte er jeden Winkel des Hofes überblicken und seine abgehackten Kommandos ertönen lassen: ›Stillgestanden! Mützen auf! Mützen ab! Rührt euch!‹« (13) – So beginnt das Buch und es endet, so viel vorweg, mit der Befreiung Müllers im Mai 1945 in Gunskirchen, einem Außenlager des in KZ Mauthausen. Was dazwischen liegt, ist die Geschichte eines Häftlings des jüdischen »Sonderkommandos«, die zu lesen kaum gelingt, und die gerade deswegen gelesen werden muss.

Das Buch

Filip Müller: Sonderbehandlung. Meine Jahre in den Krematorien und Gaskammern von Auschwitz. Deutsche Bearbeitung von Helmut Freitag. Mit einem gemeinsamen Grußwort von Felix Klein und Josef Schuster. Mit einem Nachwort und Anhang versehen von Andreas Kilian. Darmstadt 2022. ISBN 978-3-8062-4433-5. 28 Euro.