Dass im Krieg die Wahrheit zuerst stirbt, gehört seit langem zu jenen ausgetretenen Volkswahrheiten, die sich ob ihrer grotesken Wiederholung und Verschärfung in jedem Krieg weiter abnutzen. Jeder brabbelt sie vor sich hin, sie ist dermaßen zur Phrase verkommen, dass sie keiner mehr glaubt. Die Kriegsberichterstattung proklamiert in jedem Krieg aufs Neue, sich für die gestorbene Wahrheit in die Schlacht zu werfen. In dem Film Civil War (2024) von Alexander Garland wird von einem Journalistenteam abermals der Versuch unternommen, die Wahrheit durch den Krieg hindurch zu retten: In den Vereinigten Staaten tobt ein Bürgerkrieg, der das Land in zwei Kriegsparteien aufgespalten hat. Die Western Forces kämpfen gegen den an die Macht geputschten Präsidenten und seine Soldaten. In den Wirren der letzten Kriegstage fasst die bekannte und stets neutrale Kriegsfotografin Lee zusammen mit ihrem Kollegen Joel den Entschluss, sich durch das Bürgerkriegsgebiet der USA, von New York nach Washington D.C., zu schlagen. Begleitet werden sie von dem älteren, betont unbeweglichen Kollegen Sammy und der jungen Fotografin Jessy, die der Ikone Lee penetrant nacheifert. Civil War ist als Roadmovie aufgezogen, die Helden fahren in einem panzerähnlichen Truck durch unübersichtliche Frontabschnitte von Abenteuer zu Abenteuer.

Das Genre des Kriegsfilms steht oft unter dem Verdacht der Verherrlichung. Auch Garlands Film könnte dieser Vorwurf gemacht werden, trägt doch das anfängliche Pathos der Presse-Helden die Zuschauer begeistert in die Schützengräben der Kriegsfotografie. Keine Gefahr ist ihnen zu groß, um aufrichtig ihrer Pressearbeit nachzugehen. Ihre allmähliche Überzeichnung bringt sie allerdings den grotesken Szenen-Bildern aus Karl Kraus‘ literarisch-dokumentarischer Verarbeitung des Ersten Weltkriegs Die letzten Tage der Menschheit nahe. Sein Monumentaldrama hält Gericht über die menschengemachte Schlachtorgie des Ersten Weltkrieges und ihre Naturalisierung, die dem gemeinen Volk unausgesetzt durch die Presse vorgesetzt wurde, um weiter durchzuhalten. Es sind nicht zuletzt die Kriegsberichterstatter, die der Verkitschung und Idealisierung des Krieges zuarbeiten, wie Kraus durch passagenweise in den Text montierte Zitate aus Kriegsreportagen zeigt.

Die Kriegsjournalisten waren im Ersten Weltkrieg für gewöhnlich direkt bei der österreichischen Monarchie angestellt, arbeiteten etwa im kaiserlichen Kriegspressequartier. So auch die wohl bekannteste unter ihnen: Alice Schalek. Als einzige weibliche Kriegsjournalistin in den Reihen der Donau-Monarchie musste sie, »ein Frauenzimmer […], das sich für seine Weiblichkeit kein anderes Feld der Anregung zu verschaffen wußte als das Feld der Ehre«1, doppelt so viel liefern, um gleichauf mit ihren männlichen Kollegen zu ziehen. Vielleicht ein Grund, warum sie unermüdlich die Frontstellungen nach persönlichen und soldatischen Erlebnissen durchforstete. In ihren Bildbänden über den Ersten Weltkrieg finden sich stark kriegsverherrlichend eingefärbte Texte, so etwa in dem Band mit dem sprechenden Titel Tirol in Waffen. Fasziniert schreibt sie dort: »Das Ganze ist so grandios organisiert, so großzügig ausgedacht und angelegt und alles andere ist so vollkommen aus diesem Territorium ausgeschaltet, daß der Beschauer die bisherigen Kulturzwecke völlig vergißt und nichts empfindet als eine Art diabolischen Genusses.«2

Ihre Texte vermitteln dem Publikum im Hinterland wahre Unmittelbarkeit, wollen durch die kolportierten Erfahrungen der Journalistin Einfühlung in den heroischen Kampf auf dem Schlachtfeld erreichen, was auf große Resonanz stößt. Kraus hat ihr deshalb in Die letzten Tage der Menschheit einen Ehrenplatz eingeräumt, sie taucht im Stück wiederholt als rasende Frontreporterin auf. Diese Figur stellt einem Fregattenleutnant die Frage: »Sie sind Kämpfer, und ich möchte wissen, was Sie da erleben. Und vor allem, wie fühlen Sie sich nachher?« Der Leutnant antwortet pathetisch: »Ja, das ist sonderbar – wie wenn ein König plötzlich Bettler wird. Man kommt sich nämlich fast wie ein König vor, wenn man so unerreichbar hoch über einer feindlichen Stadt schwebt. Die da unten liegen wehrlos da – preisgegeben. Niemand kann fortlaufen, niemand kann sich retten oder decken. Man hat die Macht über alles.«3 Mit einem anderen, sehr jungen Soldaten erlebt sie eine romantische Frontstimmung: »Er sieht mich an und lächelt. Er fühlt, daß ich mit ihm denke, unsere Nerven schwingen während des Trommelfeuers im Takt.«4 Es entsteht ein einheitliches Bild, Journalistin und Soldat befinden sich im Gleichklang, treffen sich in ihren größenwahnsinnigen Vorstellungen über ihre Tätigkeit im Krieg. Der Soldat gebietet im Krieg über Leben und Tod, die Journalistin über die edlen Gefühle. Dass diese literarischen Beispiele für die journalistische Einfühlung in den Krieg keinesfalls übertrieben sind, sondern auch den realen Kriegsreportagen entsprechen, wird an der Zusammenstellung der Fotografien in Tirol in Waffen deutlich.

Dort zeigt sich dem Betrachter ein bräsiges, beinahe harmonisches Leben an der Front, nichts irritiert. Auf den wenigen Bildern, die Waffen bzw. Kriegshandlungen zeigen sollen, sind lediglich martialische Bilder von Soldaten mit angelegten Waffen zu sehen. Viele Bilder könnten ihren Motiven nach genauso gut aus einem Wanderführer für die Dolomiten stammen. Das macht den Krieg zum Ausflug in die Berge, bei dem halt ab und an geschossen wird.

Civil War zeigt dagegen ein durchaus differenziertes Bild der zeitgenössischen Kriegsberichterstattung. Das anfängliche Pathos, mit dem die Journalisten für die Wahrheit aufbrechen, zerfällt mit dem Fortgang der Handlung zunehmend und lässt in den letzten Szenen eine Mischung aus Eitelkeit und Todessehnsucht übrig, die von den hehren Idealen der Protagonisten nur überdeckt war.

Die Entschlossenheit und der Mut der Helden, den sie in ihre Sache legen, weicht deren zynischer Seite: der immer willkürlicheren Jagd nach möglichst authentischen, den Gewehrschüssen hinterher schießenden Fotografien. Dementsprechend folgen sie den Soldaten auf dem Fuß und schießen ihre Bilder über deren Schultern hinweg. Motiviert von dem verbissenen Wunsch, den Präsidenten kurz vor seinem Ableben zu interviewen und fotografieren, wird ihr Wahrheitspathos Selbstzweck. Das zeigt sich vor allem an Jessy. Die Zuschauer begleiten die Jungfotografin durch mehrere Feuertaufen. Nach jeder erlebten Grausamkeit handelt sie abgebrühter im Gefecht, wo es geht, pirscht sie sich noch weiter nach vorne. Hier sticht die durchgängig im Film betonte Analogie von Soldat und Journalist eindrücklich durch. Beide können, getrieben von den Zwängen des Krieges, nur noch vorwärts; wenn anfangs noch Ideale existiert haben sollten, die sich im und durch den Krieg hätten verwirklichen sollen, sind diese im Nihilismus des ‚They shot, we shot back!‘ aufgehoben, der die Sinnlosigkeit des Krieges dechiffriert. Die Leichenberge stapeln sich auf den Filmrollen (Jessy fotografiert analog), auch einige ihrer Kollegen sind darunter. In den Schlussszenen sieht man die aufgepulverte Jessy sich in die gefährlichsten Situationen stürzen, die Distanz zur Front, vorher schon kaum auszumachen, ist völlig verschwunden (»Oh my god, so fucking close!«). Kugel und Bild sind kurz vor dem Klimax gleichauf. Das Ziel vor Augen, die letzten Worte des Präsidenten und den ersten Schnappschuss nach dessen Tod zu ergattern, jagen die Journalisten weniger hinter den Schüssen der Soldaten hinterher, als sie ihnen vorausschießen. Nach einer verzweifelten Finte, die die Flucht des Präsidenten simulieren sollte, ist der Weg für die Presse ins allseits offene Weiße Haus frei, sie treten noch vor den Soldaten ein. Der weltgeschichtliche Wettlauf darum, was den Präsidenten zuerst treffen wird, eine Kugel oder ein Kamerablitz, endet harmonisch. Seine Hinrichtung erfolgt in einer Amalgamierung von Foto- und Gewehrschüssen und blitzt in einigen Schwarzweißaufnahmen Jessys über die Leinwand. Zu sehen sind die den Präsidenten umringenden Soldaten und ein am »Presse«-Aufdruck seiner schusssicheren Weste zu erkennender Journalist; alle sehen in die Kamera. Damit endet zwar der Film, die Zuschauer werden aber noch einmal von einem sich entwickelnden Lichtbild, das dem Abspann hinterlegt wurde, sprichwörtlich geblendet. Dieses allerletzte Bild zeigt fünf entspannt lächelnde Soldaten über dem Leichnam des Präsidenten.

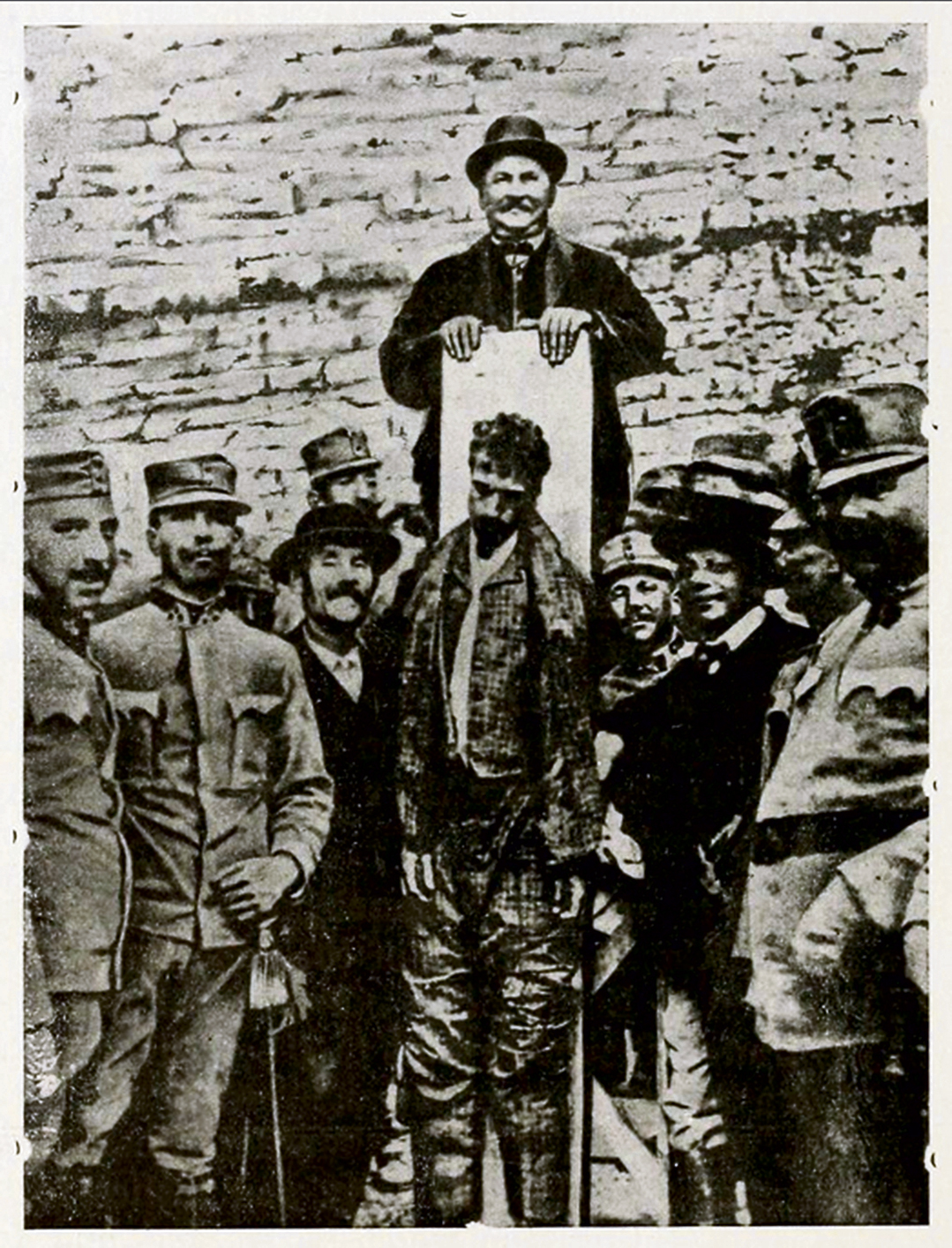

Das birgt die Erinnerung an ein bekanntes Foto aus dem Ersten Weltkrieg, welches Karl Kraus literarisch wie materiell in Die letzten Tage der Menschheit aufnahm. Es ist das Bild vom erhängten Cesare Battisti, einem sozialistischen Abgeordneten und späteren Irredentisten, der 1916 nach einem Schauprozess zum Tode verurteilt und noch am selben Tag hingerichtet wurde.

Ihn umstehen breit grinsende Schaulustige, Offiziere, der Master of Ceremony, der Henker und die Fotografen selbst. Auf den Gesichtern liegt die tiefe Befriedigung über die vollzogene Gerechtigkeit – eben jene »Art« des »diabolischen Genusses«, wie ihn Alice Schalek hochhält und der sich am vermeintlichen Gleichklang mit dem Weltgeist labt, an dessen Materialisierung die Fotografen und Soldaten teilgenommen haben wollen.

Die Verbreitung wurde zwar von der Monarchie verboten, das Bild erlangte jedoch unter anderen Vorzeichen Bedeutung. Um den grausamen Geist der Österreicher für die eigenen Propagandazwecke zu illustrieren, druckte die italienische Regierung die Fotografie auf Postkarten, die wiederum in Deutschland und Österreich als Ausdruck der gerechten Sache beliebt waren. Für Kraus wird diese Fotografie zum Inbegriff der österreichischen Kriegs-Physiognomie, er stellt sie nicht nur der 1922 erschienen Buch-Ausgabe seines Dramas voran, um unmittelbar den Titel zu illustrieren. Es taucht dort als das »österreichische Antlitz« auf, als das des »Wiener Henkers, der auf einer Ansichtskarte, die den toten Battisti zeigt, seine Tatzen über dem Haupt des Hingerichteten hält, ein triumphierender Ölgötze der befriedigten Gemütlichkeit, der ‚Mir san mir‘ heißt. Grinsende Gesichter von Zivilisten und solche, deren letzter Besitz die Ehre ist, drängen sich dicht um den Leichnam, damit sie nur ja alle auf die Ansichtskarte kommen«.5

Die Täter sind wie selbstverständlich stolze Zeugen und Präsentatoren ihrer Tat zugleich, beides fließt in der Fotografie zusammen. Das Foto allein mochte für allerlei dienen, nur in der Kunst Kraus‘ wird die Fotografie in ihrer Wahrheit belichtet und schießt in dieser Deutung in die Zukunft über: Er las aus dem österreichischen Antlitz, seiner zur Schau gestellten, selbstgenügsamen, hämischen Grausamkeit den Vorschein der NS-Herrschaft ab. Sieger, die genüsslich lächelnd über den erlegten Feinden triumphieren, sind auch zukünftig zum Schlimmsten fähig. Bereits 1921 sah Kraus »das Hakenkreuz über den Trümmern des Weltenbrands« aufziehen.

Bei allem Kitsch, den eine Hollywood-Produktion nun mal mit sich bringt, enthält Civil War einige kritische Impulse, die sich mit der Kritik Kraus‘ an der Kriegsberichterstattung verstehen. Vielleicht steckt nicht nur eine Warnung vor dem Krieg darin, auch eine vor den Kriegsfotografen spricht daraus. Wie der Krieg hat sich auch seine Berichterstattung beschleunigt. Die schon tausendmal gestorbene Wahrheit verspricht man sich heute weniger durch Nachfühlen als durchs Nachschießen. Wo beim naiven Zuschauer die Befriedigung über den gestürzten Tyrannen überwiegt, verstört der Film den tiefer blickenden und warnt vor der aufziehenden Tyrannei der Sieger und ihrer fotografischen Zeugen.