Im Vergleich dazu ist Jorge Luis Borges Aleph eine ebenso bescheidene Idee wie die seiner babylonischen Bibliothek – die gedruckten Fiktionen aus Lateinamerika wurden Anfang der Sechziger Jahre durch ein Computer-Projekt herausgefordert, das seinen Siegeszug von der amerikanischen Westküste aus begann. Theodor Holm Nelson, Erfinder und Ideengeber der universalen Hypertext-Library Xanadu, war ursprünglich mit anderem als Coden beschäftigt. Als Philosophie-Student am Kunst-College von Swarthmore hatte er eben erst ein Rockmusical vollendet und mit den Dreharbeiten für einen neuen Film begonnen; an der Bay Area von San Francisco machte er Bekanntschaft mit einer Gruppe von Computer-Enthusiasten, die sein Denken fundamental verändern sollten. Sie nannten sich People’s Computer Company und luden jeden Mittwochabend zu offenen Gesprächen über alternative Rechner.

Am College war Ted Nelson, Visionär der gegenkulturell geprägten Flower-Power-Generation, erstmals in Kontakt mit Computern gekommen – und lernte etwas: Programmierung. Anfangs sah er darin nicht viel mehr als ein Set an Regeln, das ihn vor dem Ertrinken im Fluss seiner ausufernden Assoziationen rettete; später entdeckte er, dass diese Regeln nicht vom Himmel fallen, also veränderbar sind – und wurde zum Hacker. Die Vorarbeiten für seine Computer-Fibel, die die kalifornische Counterculture maßgeblich mitbestimmte, begannen in den ausgehenden Siebzigern, währenddessen hangelte sich der Harvard-Dissertant von einem Mac-Job zum nächsten – am Rande der Computerindustrie ebenso wie am akademischen. 1973 trat er eine Stelle an der Universität von Illinois an, heimisch wurde er dort ebenso wenig wie an den Enden der Bürokorridore von High-Tech-Unternehmen. Nelson begann mit seinem Mammut-Projekt Computer Lib / Dream Machine – ein Buch in zwei Bänden, das bereits durch seine Aufmachung frappiert: Kein angebissenes Obst oder gebogenes Fenster im Vier-Farben-Druck ziert das Cover, stattdessen eine geballte Faust. Die Abkürzung »LIB« – so legt das Bild aus der Black-Panther-Ikonografie es nahe – scheint mehr für »Liberation« denn für »Library« zu stehen, demgemäß auch der Inhalt: »The computer can no longer be left to a priesthood«, entgegnet Nelson dem aufkommenden Guru-System der IT-Professionals – nicht ohne vom Befreiungsschlag aus anderen Branchen zu profitieren. Per Fußnote nimmt er immer wieder Anleihen beim Zweite-Welle-Feminismus, deren Akteur_innen mit der Rückeroberung ihrer reproduktiven Rechte begonnen haben. Nelson ignoriert sie nicht, sondern zitiert – unter anderem auch aus Ellen Frankforts Aufsatz »Vaginal Politics«.

In Computer Lib / Dream Machine von 1974 werden einige Ideen antizipiert, die mit der Xanadu umgesetzt werden sollten – als Ideen trotzen sie dem strikten Ablauf eines Programmflusses jedoch ebenso wie den rigiden Gesetzmäßigkeiten einer Computer-Architektur. In Reaktion darauf nimmt der Autor nicht etwa Abstand von der Utopie, er sucht nach anderen Technologien abseits der Begrenzungen des Realitätsprinzips. In Computer Lib, dem ersten Band des Traktats, wird mit Parolen wie »Computer Power to the People!« und »Down with Cybercrud!« noch für die Wiederaneignung von Wissen und Maschinerie mobilisiert; in Dream Machine verlässt Nelson den Boden der politischen Realität schon nach wenigen Seiten: Ein Hippie mit Superman-Umhang ziert das Cover des zweiten Bandes und konfrontiert die Leser_innen mit einem Computer-Screen, der noch nicht existiert. Erste Ansätze zur Verwirklichung liefern die Skizzen auf den Folgeseiten – im Stil einer antiautoritären Pädagogik, die sich mit »Hyper-Comics« an die Leser_innen wendet: Am Screen der Zukunft werden alle Panels nach Belieben neu angeordnet – und sämtliches Lehrpersonal durch sie ersetzt. Dahingehend favorisiert Nelson nicht die im Entstehen begriffenen »Computer-Assisted-Instructions (CAD)« seiner Zeit; die vierte Wand, die die Ordnung jedes Klassenzimmers bestimmt, sollte mittels raumergreifender »Hyper-Media« niedergerissen werden. Durch die übergroßen, für den Druck kaum geeigneten Seiten und ein Layout, das Anklänge an den Whole Earth Catalogue von Stewart Brand – ein Periodikum für Heimwerker_innen und Hippies – erweckte, wirkten Nelsons Visionen schon damals überlebensgroß.

Der Traum von der universalen Hypertext-Bibliothek liegt abseits des Mainframe-Horizonts – und ist ein child mit mehr als einem parent. Seit den frühen Sechzigern imaginiert Nelson eine Technologie zur Distribution digitalisierten Wissens. Anders als die Konstrukteur_innen neuronaler Netze, die dieser Tage »die Natur« nachahmen, schwebt ihm eine Datenstruktur mit möglichst vielen Verlinkungen vor: Links zu jedem Teil eines Dokuments sollten prinzipiell möglich sein und jede_r das Recht dazu haben, sie zu erstellen – auch in einem Dokument, das andere geschrieben haben. Aus diesem darf man zitieren ohne es zu kopieren – ein Vorgang, den Nelson als Transklusion bezeichnet. Bereits in Computer Lib spricht er von Listen, die durch bestimmte Textelemente mit verwandten oder identischen Elementen in anderen Texten verknüpft werden. Auf diese Weise sollen Konnexionen zwischen großen und kleinen Abschnitten eines Textes, ganzen Seiten oder einzelnen Absätzen entstehen. Nelson zufolge entspräche dies dem menschlichen Denken, assoziativ und in seiner Aufmerksamkeit schwankend – und auch im Wachzustand sorgte eine Struktur dieser Art für die Erfahrung eines fortwährenden Anderswo.

Xanadu liegt in Nordchina, begonnen hat das Projekt mit mehr als dreißig Jahren Laufzeit jedoch in New Jersey. Eine Gruppe von Hackern, die einem Computerclub in Princeton angehörten und kaum älter als fünfzehn Jahre waren, zeigten sich von Nelsons Idee begeistert und wurden zu seinen ersten Jüngern. Sie nannten sich R.E.S.I.S.T.O.R.S. – ein Akronym für Radikale Emphatische Studenten mit Interesse an Wissenschaft, Technologie und anderen Forschungen – und teilten mit ihm seinen eigentümlichen Humor. Obwohl es Nelson gelang, einige von ihnen lebenslang an sich zu binden – seine spätere Assistentin Lauren Sarno sollte unzählige unbezahlte Stunden damit zubringen, Computer Lib / Dream Machine für einen Nachdruck bei Microsoft Press zu rekonstruieren – blieb die Entlohnung karg bis kaum vorhanden. Xanadu wurde nicht entwickelt, es entwickelte sich – ohne Verträge und Organisationen, eher wie ein bunt bemalter VW-Bus, dem unterwegs immer wieder das Benzin ausging.

Xanadu ist weder Software noch Hardware, anfangs hatte es ein Backend ohne Frontend – ein Verhältnis, das sich später umkehrte – und war Daten- und Infrastruktur zugleich – im Grunde genommen ist Xanadu aber nichts von alledem und am Ende voll-kommen unwartbar. Anfang der Neunziger hielten selbst die treusten Hacker Nelson nicht länger die Stange und der Versuch, am Ende alles zu archivieren, kam zögerlich. Jonathan Shapiro, der mit der Aufgabe des nachträglichen Dokumentierens betraut war, benötigte Monate, um den Slang der Gruppe zu entziffern – das, worüber die Xanadu-Programmierer sprachen, hatte den Charakter von absoluten Metaphern, die für Außenstehende Unfug waren. Erst nach und nach erkannte Shapiro, dass mit »Bert« eine Datei im Xanadu-System gemeint war, die nach Bertrand Russell benannt worden war. Rob Jellinghaus, ein dazumal noch junger Softwareentwickler, der heute für Microsoft arbeitet, stellte kurz vor dem Aus zum ersten Mal die entscheidenden Fragen – und der Kaiser konnte seine Nacktheit nicht länger verbergen. Selbst wenn es nicht mehr wüchse, gäbe es früher der später ein Skalierbarkeitsproblem in Bezug auf das durch Xanadu vernetzte Wissen. Von technischen Problemen dieser Art zeigte Ted Nelson sich indes unbeeindruckt, seinen Grundsätzen blieb er bis zuletzt treu: »Die meisten Menschen sind Idioten, Autorität ist meist heimtückisch, Gott existiert nicht, und alles ist falsch«.

Die periodisch wiederkehrenden Krisen von Xanadu waren niemals nur solche der Finanzierung – unterschiedliche Mitarbeiter_innen hatten im Laufe der Geschichte des Projekts auch immer wieder versucht, den Prototyp eines Xanadu-Servers zu erstellen. Bereits die Alpha-Version war miserabel – und die Probleme lagen weitaus tiefer als der Code. Träume bauen stets auf anderen Träumen auf und als Tim Berners Lee den ersten Hypertext-Link im www platzierte, war längst entschieden, welche Technologie das Digitalzeitalter bestimmen würde. »Pretzel or infinity, it’s up to you«, bemerkte Theodor Holm Nelson noch in seiner 1981 erschienen Hypertext-Enzyklopädie Literary Machines – selbst dem »Dümmsten Anzunehmendem User« hat er die Entscheidung über die jeweilige Technologie wider Willen abgenommen – die Wahl zwischen Xanadu und www hat sich am Ende nicht gestellt.

Was aber war oder ist Xanadu gewesen? Ein Treppenwitz der Computergeschichte, ein gegenkultureller Kampf um den sinnvollen Aufbau der technischen Welt, eine Hack-Attack gegen die Zumutungen des Mainstreams oder der Versuch, sich im Denken doch noch zu orientieren? Xanadu war eines von vielen gescheiterten Computerprojekten, die Idee des Verlinkens hat sich beim Bloggen und im Online-Journalismus jedoch weitgehend erhalten. Weiters ist Xanadu der Versuch, für die Bahnen im Kopf seines exzentrischen Erfinders einen Ausdruck zu finden. Über drei Dekaden hinweg hat Ted Nelson sich und sein Denken ins Zentrum dieser Welt gesetzt – und bis heute sind Tonbandgerät und Videokamera seine Waffen gegen die Furcht vor einem Vergessen, das den an einem Aufmerksamkeitsdefizit leidenden Visionär so anfällig für Ablenkungen aller Art werden lässt. Abseits davon ist Xanadu aber vor allen eines: Ein Plädoyer für das Vergessen. Andernfalls wäre aus den externalisierten Gedanken Ted Nelsons das geworden, was Jorge Luis Borges in einer seiner frühen Erzählungen einmal »das unerbittliche Gedächtnis« nannte.

Brezel und Unendlichkeit

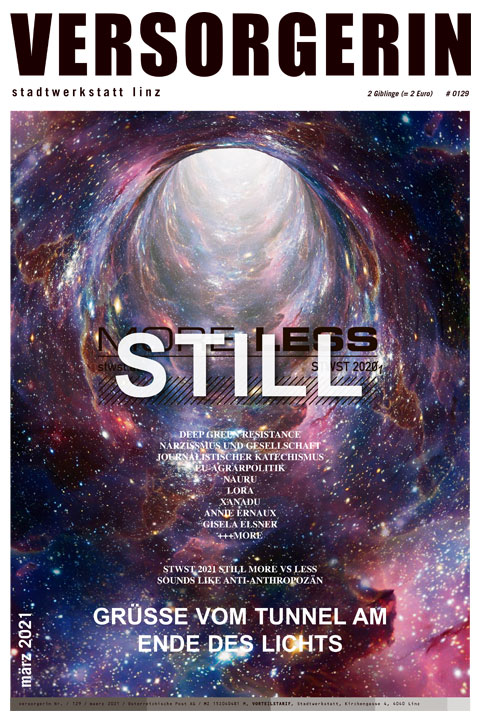

Es begann als kollektiver Traum der Post-Hippie-Ära und endete in einer unüberschaubaren Masse an lose miteinander verknüpften Digitaldokumenten. Barbara Eder über Mythos und Realität des infiniten Universalprojekts Xanadu.