Seltsame Dinge geschehen während der Pandemie! Die NEOS, vor kurzem noch mit der Zerschlagung der Frauenhäuser in Salzburg beschäftigt, fordern wegen der Gefährdung von Kindern in gewaltgeplagten Familien die umgehende Öffnung der Schulen. Wirtschaftsvertreter, die mit ihrer Sache schon in Normalzeiten Menschen zu Hauf in psychische Krankheiten treiben, ertragen die lockdownbedingte Schädigung der psychischen Gesundheit ihrer Arbeitnehmer nicht mehr. Diese Sorgen sind in »Normalzeiten« einerlei, werden heute aber fundiert erörtert – vielleicht auch, um die tödliche Sanierung der Profitrate, die die umfassenden Lockerungen erwarten lassen, als ein wohlkalkuliertes Massensterben mit menschlichem Antlitz erscheinen zu lassen. Im Frühling letzten Jahres hatte das offizielle Vergessen der Kunstschaffenden und das Fehlen von Kunst und Kultur viel Aufregung verursacht, die mittlerweile abgeklungen ist. Die Nöte von Literat*innen, Musiker*innen, Schauspieler*innen werden nicht einmal von höheren Stellen dazu instrumentalisiert, für Öffnungen zu trommeln. Das spricht dafür, dass die im Kulturland Österreich allerwerteste Kunst diesem am Allerwertesten vorbeigeht.

Ein wesentlicher Teil der Kunstschaffenden lebte schon vor der Pandemie an der Armutsgrenze. Der Musikbereich zum Beispiel lässt in diesem Zusammenhang immer wieder aufhorchen. Als Dank für ein jahre-, oft jahrzehntelanges Studium, das manchmal schon in der Kindheit beginnt, sehen sich erwachsene Musikschaffende mit prekärer Musikschularbeit, Aushilfsjobs bei Touristenorchestern und Hochzeitsbands oder mit »Hutgeldgigs« konfrontiert einerseits, mit übergriffigen Dirigenten, Knebelverträgen, einem belastenden Konkurrenzdruck bis zum Ruhestand und manchmal der praktischen Unmöglichkeit von Solidarität andererseits. Wenn der Künstler XY im Kulturjournal oder im Falter-Interview ehrlich ist und auf die Zustände in seiner Branche hinweist, wird das in dieser Gesellschaft nicht als Indiz für die Schwächen und Tücken des Systems verstanden, sondern als Eingeständnis der eigenen Erfolgslosigkeit. An einem zu geringen Arbeitspensum der meist selbstausbeuterischen Musiker*innen kann diese Erfolgslosigkeit nicht liegen. Die Rede von der »Selbstausbeutung« ist eigentlich schon gefährlich, denn der Betroffene weiß nur zu gut, dass er sich selbst keinen Mehrwert abpressen kann. Der missverständliche Begriff verschiebt die Verantwortung allein auf den Einzelnen, und so wird, was ursprünglich nur die schlechte Realität beschreiben sollte, zum Vorwurf. Als sei die Entscheidung zur Selbstausbeutung nicht im Prinzip unfrei wie die zur Fremdausbeutung! Im nationalen Aushängeschild Kulturbereich schaut man aber eher auf the bright side of the moon. Öfters noch umgibt hier die Selbstausbeutung ein Nimbus des Erhabenen und Edlen, schließlich schafft der Künstler ja doch einen Mehrwert – einen ideellen, der das meist von »Fremdausbeutung« bestimmte Dasein der Leserinnen, Zuhörer und Zuschauerinnen versüßt. Zur dark side of the sun gehört also, dass sich die Künstlerschaft am Abend fürs Publikum den Arsch aufreißt, damit dieses am nächsten Tag zurück im Büro wieder die Energie dafür hat, den Vorgesetzten kein Feuer unterm Hintern zu machen.

Es wäre schon viel gewonnen, würden die Künstler*innen für diesen Dienst an der Gesellschaft wenigstens vernünftig entlohnt. In der Musikbranche, zum Beispiel, sind die Einkommensunterschiede gewaltig, doch der Großteil lebt prekär. Auch renommierte Venues, Konzerthäuser und Festivals zahlen mitunter Gagen, die einem Stundenlohn von 2–5 Euro entsprechen – zugegeben nur, wenn man Proben, Üben, Arrangieren, Komponieren, Management, Büroarbeit, Anfahrt, Soundcheck usw. als Arbeit zählt. Warum werden diese Bedingungen akzeptiert? Die Kunstuniversitäten vergeben Studienplätze, als existierte noch die Orchesterdichte der DDR. Das ist großartig im Sinne der Freiheit der Bildung. Doch gibt mittlerweile auch dort, wo die Bildung frei ist und die Chancen gleich, der Kapitalismus den Fahr- und Spielplan vor. Von dieser genannten Freiheit profitieren die neue Bankfiliale, weil sie sich unter hunderten das billigste Streichquartett für die Eröffnungsfeier aussuchen kann; die Wiener Linien, die Musiker für Hutgeld anstellen können; die Besitzer eines Nobelrestaurants, welche dem Klavierspieler anweisen können, unentgeltlich noch eine Stunde weiterzuspielen, weil vor der Tür schon die drei Alternativen warten. Bevor Widerstand aufflammt, reagieren schon die Hochschulen, indem sie theoretische und künstlerische Fächer schleifen – dafür aber Kulturmanagementlehrgänge anbieten und Fächer einführen, in denen man lernt, was denn beim Anpreisen und Verkauf der eigenen Person am wichtigsten ist. Am Schluss lässt sich die Schuld für fehlenden Erfolg den Musiker*innen in die Auftrittsschuhe schieben: »Vielen Studierenden wird das Bedürfnis dieser sogenannten ‚Service-Fächer‘ erst bewusst, wenn sie nach dem ersten Probespiel merken, dass nicht die ganze Welt auf sie gewartet hat«, so die Musikforscherin und Oboistin Esther Bishop in einem Interview. Die Stadt, das Land und der Staat vermitteln dem Künstler aber durchaus das Gefühl, auf ihn zu warten. So könnte man die beachtliche Anzahl an Ausschreibungen für Förderungen, Stipendien und Preise interpretieren. Thomas Bernhard verachtete staatliche Kunstförderung, weil er seinen Erfolg am Markt allein großem Talent und harter Arbeit zuschrieb. Harte Arbeit ist erst, diese falsche »Kritik« umzudrehen: Das Wort »Kunstförderung« ist vom Flair eines sozialdemokratischen Humanismus umgeben, weswegen von den Konkurrenzkämpfen, die sich um die Ausschreibungen zutragen, niemand spricht. Auch hier gibt es Gewinner und Verlierer. Die Förderungen suggerieren jungen Künstler*innen mitunter, dass es keinen objektiven Grund gebe, es nicht zu schaffen. So hangelt man sich voller Hoffnung vom rettenden Strohhalm zum nächsten und hält sich damit gerade noch unter Wasser. Die Preise und Stipendien sind so dotiert, dass man einerseits nicht aufgibt, selbst wenn man zu den Verlierern gehört, andererseits aber nicht angenehm davon leben kann, wenn man zu den Gewinnern gehört.

Ein vielversprechender Ausweg ist die Selbstorganisation der Betroffenen. Kann man darauf zurecht hoffen? »Der Arbeiter fühlt sich in seiner Arbeit ausgebeutet. Der Künstler aber fühlt sich unterdrückt in seinem Genie, eingeschränkt in seinem Schaffen, betrogen in seinem Anspruch auf Ruhm und Glück.« Würde eins zu eins stimmen, was der peruanische Philosoph José Carlos Mariátegui 1925 auf diese Formel gebracht hat, hätte sich im vergangenen Jahr wohl nicht die Interessengemeinschaft Freie Musikschaffende Österreich gegründet. »Mit der Sicherheit, dass unter den Künstlern sowieso keine Solidarität herrscht, muss aufgeräumt werden«, so formuliert es der Komponist Christoph Cech auf der Homepage der IGFMÖ als deren Botschafter. Die IGFMÖ ist angetreten, um mit dieser Sicherheit aufzuräumen, und an ihrer Stelle eine andere zu erkämpfen: die Sicherheit für freie Musikschaffende, ein Leben über dem Existenzminimum führen zu können. Die Idee zur Gründung einer Interessensgemeinschaft war unter anderem in Online-Hilfsgruppen entstanden, in denen während des ersten Lockdowns Informationen über Verordnungen und mögliche Hilfszahlungen ausgetauscht wurden. So beschleunigte die Krise nur, was ohnehin überfällig war. Die IG, getragen von Musikschaffenden aller Genres – Klassik, Jazz, Populärmusik, Alte & Neue Musik –, setzt sich ehrgeizige Ziele. So zum Beispiel eine umfassende soziale Absicherung für alle freien Musikschaffenden, womit aktuelle Probleme der »Scheinselbständigkeit« oder das Fehlen einer bezahlbaren Arbeitslosenversicherung angesprochen sind. Auch das Bewusstsein für Fair Practice ist ein wesentlicher Punkt, zu dem die IG schreibt: »Themen wie Arbeitszeiten, Ausfallshonorare und Spesen müssen verbessert werden. Selbstständige MusikerInnen sind oftmals in einer sehr schwachen Verhandlungsposition und sehen sich meist gezwungen, Verträge genauso zu unterschreiben, wie sie sie vorgelegt bekommen.« Gemeinsam mit Music Austria hat die IG auch erstmals ambitionierte Honorarempfehlungen für Orchester- und Ensemblearbeit veröffentlicht. In öffentlichen Briefen ist nachzulesen, dass die Interessensgemein-schaft während der Pandemie auch keinesfalls eine plumpe »Kultur auf!«-Strategie fordert, sondern sehr differenziert argumentiert und auch Musikschaffende mit Vorerkrankungen im Blick hat. Um der ohnehin gängigen Praxis des »krank Spielens« einen Riegel vorzuschieben, wird vorgeschlagen, dass bei einem gesundheitsbedingten Ausstieg dennoch 60% der vereinbarten Gage ausbezahlt wird. Sollten Konzerte bald wieder möglich sein, tragen Künstler*innen für sich selbst und andere eine gesundheitliche Verantwortung – die ihnen im Falle aber nicht teuer zu stehen kommen sollte. Hervorzuheben ist die Forderung nach einer speziellen finanziellen Regelung für solche Musikschaffenden, die selbst vorerkrankt sind oder mit Angehörigen der Risikogrup-pen zusammenleben. Dass es der Vereinigung auch am Kampf gegen Diskriminierung jeglicher Art gelegen ist, beweist der Vorschlag an die Zuständigen, während der Krise die Einkommensuntergrenze bei Aufenthaltsgenehmigungen für Künstlerinnen aus dem Nicht-EU-Raum nachzuweisen. Die IGFMÖ ist gleichzeitig Anlaufstelle und Sprachrohr für alle freien Musikschaffenden in Österreich, und somit das Bindeglied zwischen der Szene selbst und der Politik. Dario Luisi, Musiker und IGFM-Mitglied, schreibt in einem Kommentar, dass Musikschaffende aus ihrem Image als »kindliche Lustbolde der undankbaren Gesellschaft« herausgehoben werden sollten (und greift damit auf ein Zitat des Komponisten Gustave Charpentier bei der Gründungsveranstaltung der französischen Künstlergewerkschaft SAMUP im Jahre 1901 zurück). Das bedeutet, bei der IGFM ist beides gut aufgehoben: der Kampf für bessere Bedingungen und die kritische Reflexion der Funktion von Kunstschaffenden in dieser Gesellschaft.

Mit der Sicherheit aufräumen

Paul Schuberth schreibt über die freie Musikszene während der Pandemie und über die neugegründete »Interessensgemeinschaft Freie Musikschaffende«.

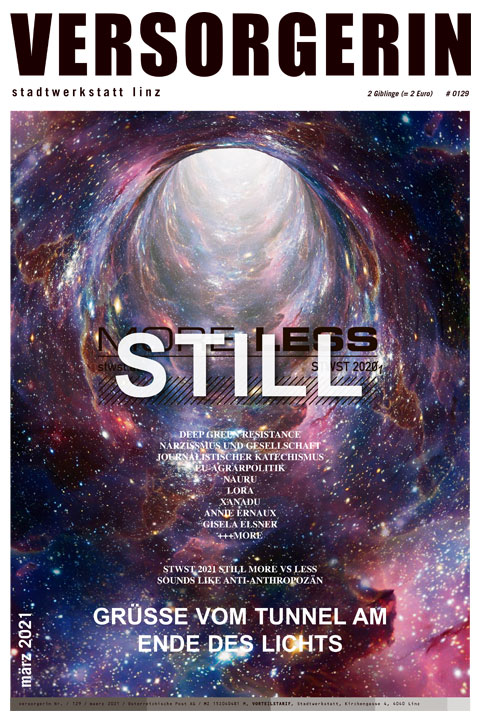

Ob da wohl noch ein paar Bitcoins reinpassen? (Bild: Public Domain)