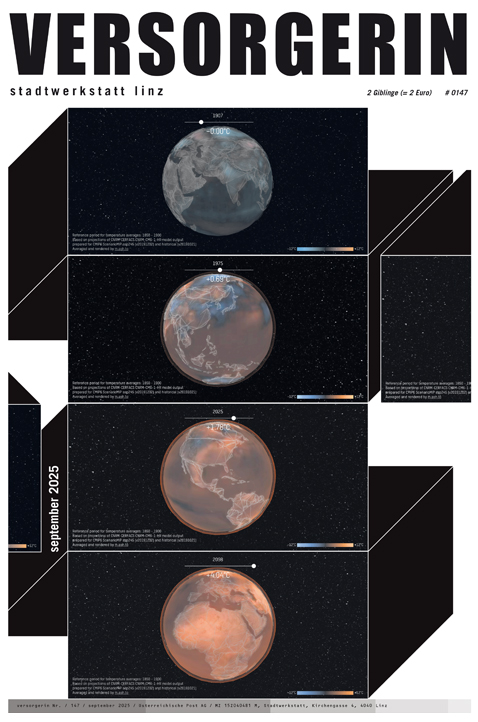

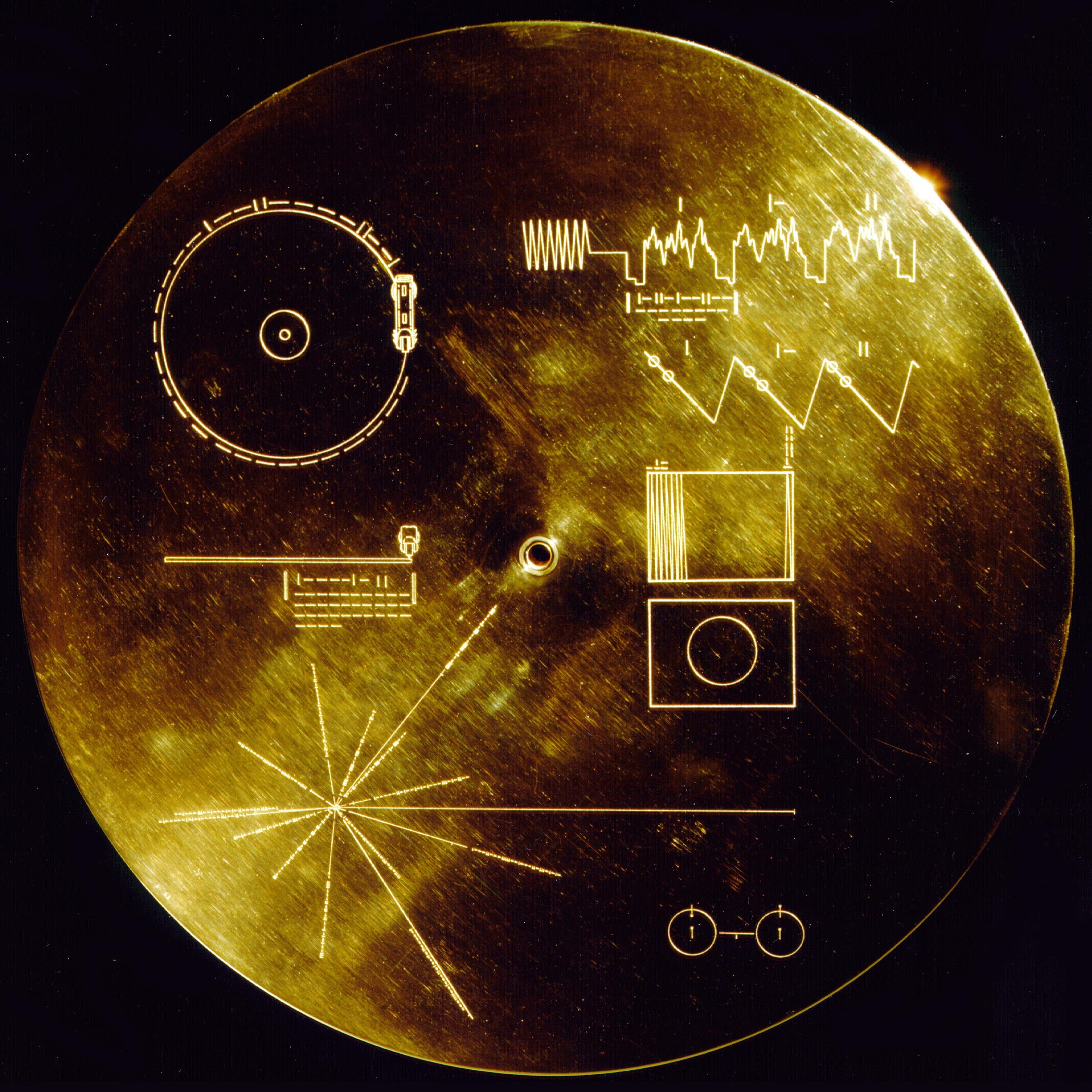

Am 20. August und 5. September 1977 schoss die US-amerikanische Raumfahrtbehörde NASA zum Zweck der Erforschung des äußeren Planetensystems und des interstellaren Raums die Raumsonden Voyager 2 und Voyager 1 (in dieser Reihenfolge) von Cape Canaveral in Florida aus ins Weltall. Ihre Aufgabe bestand unter anderem in der genaueren Untersuchung von Beschaffenheit und Größe der Planeten Jupiter und Saturn, von deren Atmosphäre und Feldstruktur, sowie in der Über-mittlung der gewonnenen Daten an die NASA. Neben den Forschungs-zwecken, für die die Sonden in den folgenden Jahren effektive Dienste leisteten, sollten sie auch eine gleichsam utopische oder – je nach Betrachtungsweise – dystopische Mission erfüllen. Ihnen waren zwei »Voyager Golden Record« genannte inhaltsgleiche Datenplatten beigegeben worden, die sich in Aluminiumschutzhüllen befanden und Bild- und Tonmaterial über das enthielten, was die Konstrukteure für beispielhafte Zeugnisse des kulturellen Erbes der Menschheit hielten. Auf den Schutzhüllen war in symbolischer Sprache eine Anleitung zur Dekodierung des Datenmaterials niedergelegt, von der die NASA annahm, dass extraterrestrische Lebensformen sie würden entziffern können. Erklärter Zweck der Voyager Golden Record war, etwaigen Außerirdischen die Stellung der Menschheit und des menschlichen Lebensraums, der Erde, innerhalb des Universums zu erläutern und exemplarische Kulturleistungen der Menschen in Bild- und Audio-Form festzuhalten, damit diese in einer Zukunft, in der es keine Menschen mehr gäbe, erinnert werden könnten.

Cover der ersten »interstellaren Datensammlung« menschlicher Kulturleistungen. (Bild: Public Domain)

Die Perspektive, die die Voyager Golden Record fingierte, war trotz der Inblicknahme einer Zeit nach dem Ende des Menschen sympathisch menschheitsbezogen und geradezu naiv ptolemäisch. Ob extraterrestrische Lebewesen sich ebenso stark für die Erde und die Menschen als deren Bewohner interessieren würden wie die Menschen selbst, blieb ebenso außerhalb ihres Blickfelds wie die Frage, auf welche Weise Außerirdischen überhaupt die Dekodierung binärer Codes gelingen könnte, die schließlich von Menschen ersonnen wurden. Ein ähnlicher Geozentrismus lag der Logik zugrunde, nach der das auf der Voyager Golden Record gesammelte Bild- und Tonmaterial ausgewählt worden war. Wohlgemerkt, ein Geozentrismus im umfassenden, keineswegs exklusiv abendländischen Sinn: Die Bilddaten enthielten keine Reproduktionen beispielhafter Renaissance-Kunstwerke und zeichnerischer oder skulpturaler Studien menschlicher Anatomie von da Vinci bis Rodin, sondern – neben astronomischen Darstellungen des Sonnensystems und der Planeten – chemische, biologische und mathematische Definitionen der DNS-Struktur, des Atommodells und des Dezimalsystems; darüber hinaus graphische Darstellungen der menschlichen Geschlechtsorgane, der Eizelle und des Spermiums sowie der Fortpflanzung, des Fetus, der Schwangerschaft und Geburt sowie des Stillvorgangs. Hinzu kamen Abbildungen von Küstenverläufen und Gebirgen aller Kontinente, von Nationalparks, exemplarischen Tieren (Schimpanse, Delphin, Adler, Kröte), Pflanzen (Bäume und Blumen) und menschlicher Tätigkeiten (Bergsteigen, Gymnastik, Einkaufen im Supermarkt), der Golden Gate Bridge, des Tokioter Flughafens, des Sonnenuntergangs, eines Röntgenbildes, eines Radioteleskops sowie des Notenblatts eines Violinkonzerts – ohne Angabe des Komponisten.

Das Bildmaterial wurde 1978 unter dem Titel Murmurs of Earth. The Voyager Interstellar Record (dt.: Signale der Erde. Unser Planet stellt sich vor, 1980) als Buchausgabe zum internationalen Bestseller. Autor war der Astrophysiker Carl Sagan, unter dessen Leitung ein internationales Forscher- und Beraterteam, zu dem der Philosoph Stephen Toulmin, der aus Russland stammende Biochemiker und Science-Fiction-Autor Isaac Asimov und die Science-Fiction-Schriftsteller Robert A. Heinlein und Arthur C. Clarke gehörten, die Voyager Golden Record konzipiert hatte. Dass Science-Fiction-Autoren in diesem Team derart prominent vertreten waren und dass es mit Sagan von einem Astronom mit astrologischen Neigungen geleitet wurde, der populäre Sachbücher schrieb und als wissenschaftlicher Berater für Science-Fiction-Filme tätig war, sprach keineswegs gegen die Seriosität des Vorhabens. Heinlein, Asimov und Clarke waren Vertreter des Hard Science-Fiction, eines angesehenen Subgenres, das darauf Wert legte, die zukünftigen Welten, die es entwarf, auf der Grundlage des fortgeschrittensten naturwissenschaftlichen und technologischen Wissens der Gegenwart realistisch zu imaginieren.

Diese Form von Science-Fiction, deren Verbindung von philosophischer Imagination und wissenschaftlicher Strenge der Prosa von Stanisaw Lem nicht wenig verdankte, sah die phantastische Einbildungskraft weder als Gegensatz zur zeitgenössischen Wirklichkeit noch als deren begeisterte oder warnende Zuspitzung, sondern als deren genuinen Bestandteil an. Heinlein, Asimov und Clarke wollten ihre naturwissenschaftlichen und literarischen Fähigkeiten ebenso wenig wie Sagan einer wissenschaftlichen Einzeldisziplin, sondern der gesamten Gesellschaft, virtuell der Menschheit, zugutekommen lassen.

Dem Verständnis von Gesellschaft, das diese Variante des Science-Fiction vertrat, lagen Maximen des Kommunitarismus und Libertarismus zugrunde, die in den USA im Zuge der Beat- und Hippie-Bewegung seit den frühen sechziger Jahren populär waren. Bedeutendste Grundschrift dieser Verbindung aus Kommunitarismus, Science-Fiction und Techno-Utopismus war Heinleins 1961 erschienener Roman Stranger in a Strange Land, in dem die Geschichte von Valentine Michael Smith erzählt wird, der von Erdenbürgern abstammend auf dem Mars von Marsianern erzogen wurde und nach seiner Rückkehr auf die Erde die dortigen Sitten erlernen muss, als handele es sich bei den Menschen um eine extraterrestrische Lebensform. Der Schriftsteller Jubal Harshaw, der ihm als Initiator dient, vertritt eine kryptochristliche Naturreligion inklusive polyamouröser Dogmen von freier Liebe und sphärischer Zusammengehörigkeit aller Lebewesen. Der Kulturaustausch zwischen Mars und Erde wird so zum Modell einer ganz und gar erdgebundenen Friedensutopie. Clarke, der 1968 mit 2001: A Space Odyssee die Vorlage des im gleichen Jahr erschienenen Films von Stanley Kubrick schrieb, zu dem er auch das Drehbuch beisteuerte, und Asimov, dessen im Laufe der Jahre immer stärker verzweigter Robot-Zyklus schon in den fünfziger Jahren entstand, waren weniger missionarisch als Heinlein. Aber auch sie wollten das Science-Fiction-Genre terrestrisch erden, wissenschaftlich fundieren und dadurch zugleich profanieren. Es sollte zu einer literarischen Form werden, in der die Menschen ihr vergängliches Leben reflektieren und über dessen wünschenswerte Weiterentwicklung in der Zukunft nachdenken sollten.

Unter der Leitung von Sagan und im Auftrag der NASA sollten die menschenfreundlichen Zukunftsexperten ihre imaginative Vernunft vom Entwurf künftiger Welten zurück auf die Endlichkeit menschlichen Lebens wenden und sich fragen, was von der anthropologischen Hinterlassen-schaft der Menschen für außerirdische Erd-Ethnologen überlieferungswert wäre. Das Ergebnis war, verglichen mit dem imaginativen Resonanzraum von Büchern wie 2001, von bemerkenswerter Schlichtheit. Wirkte das versammelte Bildmaterial – der deutsche Buchtitel Unser Planet stellt sich vor passte dazu – wie ein Illustrationsvorschlag für die in den sechziger und siebziger Jahren beliebten How And Why Wonder Books (dt.: Was ist was?) fiel auch die Tonspur hinter den akustischen Erfindungsreichtum sämtlicher für Film und Hörspiel tätigen Tonkünstler zurück. Sie enthielt neben Geräuschen von Wind, Regen, Donner, Brandung und Erdbeben Geräuschäußerungen von Tieren (Grillen, Frösche, Vögel, Schimpansen, Hunde) sowie emblematische Menschengeräusche (Herzklopfen, Lachen, Küsse, Babyschreie). Maschinengewehrsalven, Panzer- oder auch nur Autogeräusche, überhaupt jeglicher an Lärm erinnernder Ton fehlte gänzlich, wie auch sonst das Ton- wie das Bildmaterial keinerlei Spuren von Gewalt, Aggression und Grausamkeit enthielt, die zweifellos ebenfalls zu den genuin menschlichen Kulturleistungen zählen.

Stattdessen war der Platte in mehreren Sprachen ein Gruß des damaligen UN-Generalsekretärs und einstigen österreichischen Außenministers Kurt Waldheim beigegeben, der auf Deutsch lautete: »Als Generalsekretär der Vereinten Nationen, einer Organisation von 147 Mitgliedsstaaten, die beinahe alle menschlichen Bewohner des Planeten Erde repräsentiert, sende ich Grüße im Namen der Völker unseres Planeten. Wir treten aus unserem Sonnensystem ins Universum auf der Suche nur nach Frieden und Freundschaft, um zu lehren, wo wir darum gebeten werden, um zu lernen, wenn wir Glück haben. Wir sind uns ganz und gar bewusst, dass unser Planet und alle seine Bewohner nichts als ein kleiner Teil des uns umgebenden, immensen Universums sind und wir machen diesen Schritt mit Demut und Hoffnung.« Dass Waldheim in der Zeit des Nationalsozialismus Angehöriger der SA-Reiterstandarte und nach dem »Anschluss« Österreichs ans »Dritte Reich« hochrangiges Mitglied der Wehrmacht war, ist in dieser Zeit schon bekannt gewesen. Die Mischung aus Bescheidenheit und Hybris, mit der er potentielle Außerirdische im Namen einer interplanetarischen Völkerfamilie ansprach, ist ein frühes Beispiel dafür, in welchem Maße die Vereinten Nationen und das von ihnen repräsentierte »Völkerrecht« seit den sechziger Jahren zum Forum einer progressiven Konversion völkischer Ethnopluralisten und Kulturalisten wurde. Die schlicht anmutende Choreographie der Voyager Golden Record schien zu Waldheims Völkerfreundschafts- und Weltfriedensrhetorik durchaus zu passen.

Dass sie so gut zu passen schien, ist verwunderlich. Denn mit Sagan wurde die Erstellung der Voyager Golden Record von einem Sohn jüdischer Einwanderer geleitet, dessen Familiengeschichte mit der Geschichte judenfeindlicher Verfolgung verbunden war. Sagans Vater war Garnnäher im polnischen Podolien (heute Ukraine) gewesen, seine Mutter Tochter jüdischer Einwanderer aus Galizien; die Familiengeschichte beider lässt sich als beispielhaft verstehen für Diskriminierung und Neuanfang osteuropäischer Juden in den USA. Isaac Asimovs Eltern waren aus dem russischen Smolensk nach New York ausgewandert und hatten mit ihm in seiner Kindheit fast ausschließlich Jiddisch gesprochen; Russisch fungierte als Geheimsprache, in der Gegenstände besprochen wurden, von denen er nichts wissen durfte. Dass die Hersteller der Voyager Golden Record trotz der jüdischen Emigrationsgeschichte, die manche von ihnen verband, an der Kooperation mit Waldheim und den UN keinen Anstoß nahmen, hing wohl damit zusammen, dass sie die Voyager Golden Record nicht als Konkurrenzvorhaben zur Unesco-Liste schützenswerter Kulturgüter begriffen, die in der gleichen Zeit als Emblem eines internationalisierten Völkerschutzfimmels rasant expandierte, sondern sie als Ausdruck von Trauer um die Humanität und Furcht vor deren künftigem Vergessenwerden ansahen. Während der Weltkulturerbe-Begriff der Unesco bereits in den siebziger Jahren auf die rechtliche Subsumtion sämtlicher kultureller Tätigkeiten der Menschen als Gemeinschaftseigentum ihrer jeweiligen Ethnie oder Sippe hinauslief, sah die Voyager Golden Record die Bilder und Töne, die sie Außerirdischen als Zeugnisse menschlichen Lebens zu überliefern gedachte, als Fundstücke an: als Schnipsel menschlichen Lebens, von denen ungewiss sein würde, ob sie je jemand in Empfang nimmt, und wenn ja, was er damit anfangen könnte. Vielleicht lässt sich die Banalität der versammelten Bilder und Töne auch so deuten: als Ausdruck der Erkenntnis, dass das genuin Menschliche gerade im Gewöhnlichen, Alltäglichen und Allgemeinen und nicht in den Höchstleistungen der Weltkulturen besteht. Solch von Trauer grundiertes Sich-Bescheiden in der Gewöhnlichkeit zeugt von einer historischen Erkenntnis, die wenig später im Pathos des Weltkulturerbes unterging.