Donnerstag, 1. August 2075 wird ein heisser, trockener Tag in Wien. Nach einer weiteren Tropennacht, in der die Temperatur nicht unter 24 Grad fällt, steigt sie am Tag auf noch erträgliche 32 Grad an. Mit Regen ist nicht ernsthaft zu rechnen. Es fallen gerade mal 0,2 mm Niederschlag, und auch das nur mit einer Wahrscheinlichkeit von 70%. Der Anteil an CO2-Molekülen in der Luft liegt bei 691 parts per million, ein Anstieg von mehr als 50% seit 2025, und der nächstgelegene Meeresspiegel, bei Triest, liegt um 41 cm höher. Diese Wettervorhersage liefert uns Michael Aschauers neue Arbeit, Post Tomorrow Land‘s Morning Post, ein digitales Newsportal aus der Zukunft. Es liefert uns aber auch die Vorhersage, dass die Temperatur am 1. August 2075 auf 34 Grad steigt, und die Wahrscheinlichkeit für auch nur ein klein wenig Regen lediglich 62% beträgt.

Was ist es jetzt, 32 oder 34 Grad? Und wie kann eine Wetterprognose 50 Jahre in die Zukunft erstellt werden, wenn wir doch aus der Alltagserfahrung wissen, dass Prognosen weiter als maximal zwei Wochen sehr unzuverlässig werden? Die Antwort auf diese Fragen scheint einfach. Das Klima ist nicht das Wetter, also können wir keine Wetterprognose auf sehr lange Zeiträume erstellen, und entsprechend wissen wir nicht, ob die Temperatur am 1. August 2075 in Wien 32 oder 34 Grad betragen wird. Kunst fabuliert halt. Fall abgeschlossen?

Nicht ganz.

Bild: Michael Aschauer

Denn gleichzeitig ist die Vorhersage auch nicht einfach eine künstlerische Fiktion, sondern sie beruht auf state-of-the-art-Modellen, von denen es nicht nur eines, sondern diverse gibt, denn jedes beruht wiederum selbst auf einer Vielzahl von Annahmen. Deren Resultate werden in ein KI-Modell gefüttert, das daraus den Wetterbericht für das Jahr 2075 generiert und eine Reihe von Artikeln, die über Ereignisse berichten, die unter diesen Annahmen wahrscheinlich eintreten werden. Im Regionalteil des Newsportals können wir etwa lesen »Goldene Bezirke, Graue Ränder: Wien driftet auseinander«, die Kulturnews berichten »Theater als Weckruf: Burgtheater thematisiert die Klimakatastrophe« und die neu hinzugekommene Rubrik Weltraum vermeldet: »Begehrte Asteroiden: Der Kampf um die Ressourcen im All beginnt«.

Michael Aschauers komplexe Arbeit behandelt gleich zwei grosse Themenkomplexe. Erstens, wie verbinden wir die Lokalität unserer verkörperten Erfahrung, unseres konkreten Alltagserlebens, mit den planetaren Bedingungen, mit denen dieser Alltag durch Feedback-Schlaufen verbunden ist, die immer chaotischer werden? Zweitens, was ist der Charakter des Wissens, das uns KI über die Welt generieren kann?

Die Erfahrung des Planetaren

Wir alle wissen, dass das Wetter nicht das Klima ist, dass das meteorologische Erleben – mal ist es heiss, mal kalt, mal regnet es, mal nicht – uns nicht wirklich beurteilen lässt, wie es um den Zustand des Planeten bestellt ist, auch wenn wir in allen Aspekten unseres Lebens von diesem abhängig sind und in einer weiterhin nicht vollständig bekannten Art und Weise mit der Gesamtheit der von den Erdwissenschaften beschriebenen Sphären verbunden sind. Dadurch entstehen zwei vermeintlich getrennte Ebenen, jene der konkreten Erfahrung und jene der wissenschaftlichen Abstraktion. Die realen Schwierigkeiten, diese beiden miteinander zu verbinden, schaffen eine Entkopplung zwischen Wissen und Handeln. Auf der individuellen Ebene erscheint der eigene Beitrag so infinitesimal klein, dass sich der Aufwand kaum lohnt. Auf der kollektiven Ebene, auf der Strukturen geschaffen und verändert werden, sind die Ziele so abstrakt und oftmals weit entfernt, dass sich das Handeln auch kaum zu lohnen scheint. Dies macht es jenen, die aus Eigennutz nicht handeln wollen, einfach, ein System, von dem alle wissen, dass es zerstörerisch ist, zu perpetuieren.

Hier setzt die Arbeit an. Anstatt das Wetter für heute oder morgen vorherzusagen, werden wir 50 Jahre in die Zukunft versetzt. Auf den Tag genau. Klingt weit weg, ich persönlich werde das mit grosser Wahrscheinlichkeit nicht mehr erleben, aber für alle, die heute unter dreissig Jahre alt sind, wird der 1. August 2075 ein Tag wie der heutige sein. Konkret, lokal mit Wetterbedingungen, die das Alltagshandeln, aber auch den Zustand der Gesellschaft prägen. Durch einen wissenschaftsbasierten, aber wie alle Prognosen spekulativen Zugang bringt die Arbeit die Realität, die von den Modellen abstrakt entworfen wird, zurück in den Bereich der Alltagserfahrung. Das soll ein breiteres, intuitives Verständnis über unsere planetaren Bedingungen ermöglichen, in dem eine abstrakte Zukunft als »hyperlokale« (Spielplan des Burgtheaters!), detailreiche Erfahrung, wie wir eben die Gegenwart ganz alltäglich erleben, generiert wird.

Der entscheidende Punkt hier ist die Verbindung von Wissenschaft und Spekulation durch die Realität der Modellierung. Ein ganz konventionelles Verständnis, das vielleicht noch in der Schule vermittelt wird, setzt Wissenschaft mit gesichertem, stabilen Wissen und Spekulation mit freier Fantasie gleich. Ein grosser Teil der aktuellen Wissenschaft, besonders jene, die sich mit komplexen, adaptiven Systemen – Klima, Gesellschaften, Ökosysteme – beschäftigt, funktioniert aber ganz anders. Sie benutzt Modelle, um Abläufe, die nicht vorhergesehen werden können, zu simulieren und so festzustellen, wie sie sich bei Veränderungen unterschiedlicher Variablen verhalten. Etwa wie sich das Klima verändert, wenn die Zahl der CO2-Moleküle in der Luft um 50% erhöht wird.

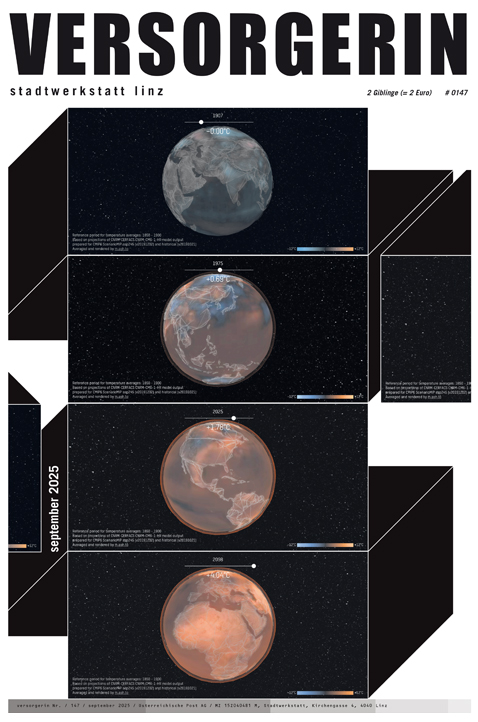

Das spekulative Moment liegt hier nicht im Ergebnis der Simulation, sondern in den Annahmen, die in die Modelle einfliessen. Wir wissen zwar nicht, wie hoch der CO2-Anteil im Jahr 2075 sein wird, weil dies abhängig ist von unserem eigenen Verhalten, aber wir können relativ gut sagen, was die Auswirkungen sein werden, wenn er um 50% steigt. Diese Annahme ist eingebaut in das vom Max Planck Institut entwickelte Earth System Model, das 2019 erstellt wurde und in vereinfachter Ausführung dem zu Beginn angeführten Wetterbereich zugrunde liegt. Es gibt sehr viele Modelle, von denen Aschauers Arbeit 13 verschiedene zur Auswahl anbietet. Sie verkörpern jeweils unterschiedliche Annahmen, und die Notwendigkeit, als Nutzer:in eines davon auszuwählen, um die Generierung in Gang zu setzen, zwingt uns, durch die Auswahl selbst Position zu beziehen.

Hier hätte man sich vielleicht noch etwas mehr Kontextinformation gewünscht, denn die Modelle sind komplex und ihre technischen Kürzel nicht sonderlich aussagekräftig.

Woher kommt nun aber die Annahme, dass sich der CO2-Ausstoss bis 2075 um 50% erhöhen wird? Aus einem anderen Modell, den Shared Socioeconomic Pathways (SSP). Diese berechnen u.a. den CO2-Ausstoss, den verschiedene politische und wirtschaftliche Massnahmen verursachen. Es wird aktuell mit 5 verschiedenen Szenarien gearbeitet und der hier angenommene Anstieg entspricht einem mittleren. Das bedeutet, dass sehr komplexe Modelle eigentlich aus vielen kleineren Modellen bestehen, die jeweils Teilbereiche berechnen und dann die Resultate als Variablen an die anderen weitergeben. Keines dieser Modelle gibt vor, die Zukunft vorherzusagen, sondern sie liefern Was-wäre-wenn-Aussagen. Wie entwickelt sich das Klima, wenn der CO2-Ausstoss nicht begrenzt wird? Wie entwickelt sich die Landwirtschaft in Oberöster-reich, wenn sich die Durchschnittstemperatur um 2,1 Grad erhöht?

Das Weltwissen der KI

Generative KI funktioniert im Grunde nicht unähnlich. Der im Training erstellte Vektorraum (latent space) ist eine Art Weltmodell, in dem kleine Sinneinheiten, Tokens, entlang vieler Variablen zu Vektoren zusammengesetzt und miteinander in Beziehung gesetzt werden. Das Modell umfasst also zwei Ebenen. Die codierten Eigenschaften eines Objektes, und die Relationen, wie »nahe« diese allen anderen Objekten und deren Eigenschaften stehen. Ein stark vereinfachtes Beispiel zur Veranschaulichung. Das Objekt »König« steht in Bezug auf seine Eigenschaft »hungrig« in Nähe zu »Festmahl« während es in Bezug auf seine Eigenschaft »gekrönt« eine grössere Nähe zum Objekt »Schatz« aufweist. Basierend auf diesen Codierungen und Relationen machen die generativen Modelle dann ebenfalls Was-wäre-wenn-Aussagen. Mit anderen Worten, basierend auf diesem Weltmodell, spekuliert die KI, was wahrscheinliche Pfade durch diesen Raum sein könnten, um dann an einen Punkt zu gelangen und diesen als Text oder Bild auszuspucken. Dies ist nicht unähnlich, wie ein Klimamodell unter Berücksichtigung aller codierten Eigenschaften und der Beziehungen zueinander am Ende eine Vorhersage über die Durchschnittstemperatur macht. Ein solches Modell kann nicht zwischen wahr und falsch, gut und schlecht unterscheiden, sondern immer nur zwischen relativer Nähe (hoher Wahrscheinlichkeit) und Distanz (geringer Wahrscheinlichkeit) eines Verhältnisses. In diesem Sinne sind die Aussagen solcher Modelle nie wissenschaftlich/analytisch, sondern immer spekulativ.

Das Problem mit generativen KI-Modellen ist aber, dass sie zwar sehr beeindruckende Was-wäre-wenn-Aussagen treffen können, wir aber aus strukturellen Gründen (Modelle als Blackbox) wie auch aus wirtschaftlichen/politischen Gründen (proprietäre Datensätze und Modelle) das »wenn« dieser Aussagen nicht kennen. Stattdessen wird behauptet, dass es gar keine speziellen Bedingungen gäbe, sondern das Modell die Wirklichkeit ohne Verzerrungen abbilden könne. Dass das nicht stimmt, kann immer wieder nachgewiesen werden (Bias), was die Modelle aber auch nicht transparenter macht. Während programmierte Modelle in Bezug auf ihre Annahmen transparent sein können, können das trainierte Modelle nie sein. Umso wichtiger wäre es, dass wir Zugang zu sehr unterschiedlichen generativen Modellen hätten, damit wir deren unterschiedlichen Output vergleichen können, um so einen besseren Eindruck der Bedingungen ihrer Spekulation zu erhalten.

Erfahrung jenseits von Wahrnehmung

Michael Aschauers Arbeit zeigt das Potenzial der Spekulation auf Basis komplexer Modelle, um Prozesse, die sich jenseits unserer unmittelbaren Wandlungsfähigkeit befinden, erfahrbar zu machen. Dies werden wir brauchen, wenn wir den neuen planetaren Bedingungen, die wir geschaffen haben, gerecht werden wollen. Alle Modelle, programmierte wie trainierte, sind immer spekulativ. Das ist per se nichts Schlechtes, solange man die Bedingungen kennt, von denen die Spekulationen ausgehen. Das erlaubt, informierte Entscheidungen über die Zukunft zu fällen. Fehlt dieses Wissen um die Bedingungen, wird diese Spekulation zum Orakel, dem man sich einfach unterwerfen muss. Dann braucht man zumindest unterschiedliche Orakel, von denen man sich eine Vorhersage auswählen kann.

---

Im Rahmen von STWST84x11 FOG MANIFESTO sind Arbeiten von Michael Aschauer zu sehen. https://stwst84x11.stwst.at/the_post_tomorrow_land_s_morning_post

Michael Aschauer: https://m.ash.to

Projektseite: https://posttomorrow.land/