Israel ist dafür bekannt, in Relation zu seiner kleinen Größe und Bevölkerungsdichte eine Vielzahl von Filmhochschulen zu beheimaten. Der Jüdische Staat verfügt über ein facettenreiches Netz in der Filmbranche und ist für seine vielen Filmabsolventinnen und -absolventen sowie seine Filmkultur bekannt. Kaum ein Land hat so viele junge Nachwuchsfilmschaffende. Die diesjährige Berlinale in Deutschland fiel bereits bei der Eröffnung unangenehm auf, als Tilda Swinton, die den Goldenen Bären für ihr Lebenswerk entgegennahm, in ihrer Dankesrede raunend und voller Lob auf die antisemitische BDS-Kampagne zu sprechen kam, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, den Jüdischen Staat Israel und alle als israelisch gelesenen Personen zu diskreditieren. Wenige Tage später ermittelt die Berliner Polizei, weil bei einer anderen Gelegenheit vor einer Filmvorführung der Regisseur Jun Li einen Brief des Schauspielers Erfan Shekarriz vorlas, der mit dem Slogan »From the river to the sea, palestine will be free« zur Vernichtung Israels aufrief.

Der Redebeitrag dämonisierte Israel und sprach von einem »Siedlerkolonialstaat«. Dafür erntete es vom Berlinale-Publikum Jubel und Applaus. Auch fast zwei Jahre nach dem 7. Oktober 2023 und nach der Documenta 15 im Jahr 2022 hat sich die Sensibilität für Antisemitismus im Kulturbetrieb nicht erhöht. Dies alles sei als Kontext vorangestellt. Er ist wichtig, um die Wirkung des Dokumentarfilmes »Holding Liat« des Regisseurs Brandon Kramer besser verstehen und einordnen zu können.

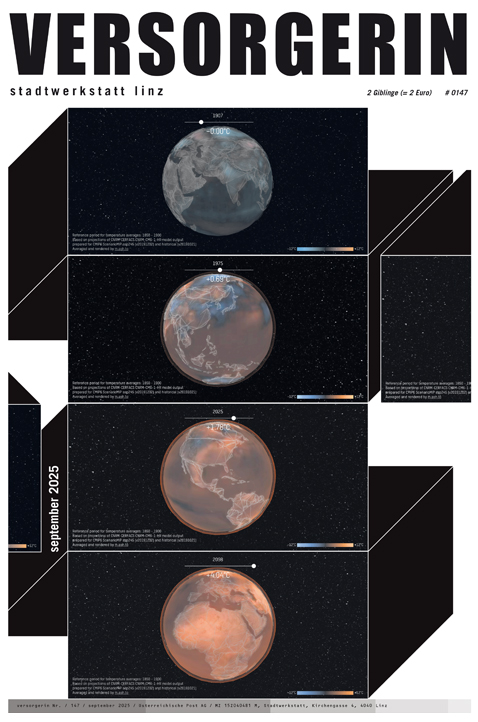

Die Hauptmitwirkenden von »Holding Liat« bei einem Berlinale-Filmgespräch (v.l.: Brandon Kramer, Lance Kramer, Yehuda Beinin, Chaya Beinin, Liat Beinin Atzili, Tal Beinin) (Bild: Zartesbitter (CC BY 4.0))

Der Film begleitet den Vater von Liat Beinin, Yehuda Beinin und dessen weitere Familie. Liat wurde am 7. Oktober 2023 von der Hamas in den Gazastreifen entführt und dort 50 Tage festgehalten. Der Film beleuchtet den Kampf des Vaters um ihre Freilassung und sein Ringen mit Regierungs-verantwortlichen in den USA und Israel. Die Dokumentation macht die Pluralität der Positionen und Einstellungen im demokratischen Staat Israel deutlich und ist ein gutes Beispiel für die Vielfalt des Einwanderungslandes. Im Kontext der jüngsten antisemitischen Vorfälle ist er jedoch auch ein schwieriger Film. Der Hauptakteur des Filmes betont seine starke Kritik an der Regierung Benjamin Netanyahus und gewichtet dessen Einfluss auf die Freilassung der Geiseln um einiges höher als die der Terrororganisation Hamas. So wichtig und richtig es ist, verschiedene politische Lager und Meinungen des Landes abzubilden, so fatal ist es, einige Aussagen einfach unkommentiert stehenzulassen.

Es darf nicht vergessen werden: Die Hamas begann diesen Krieg und sie war es, die das größte Massaker seit 1945 an Jüdinnen und Juden beging. Die Hamas kommt im Film als Schuldige kaum vor. Stattdessen ist wiederholt von der großen Verantwortung der israelischen Regierung die Rede. Auch wenn es bewegende Szenen von der Freilassung von Liat Beinin im Film gibt und es wichtig ist, einen Ort der Trauer und des Gedenkens zu schaffen, verstärkt der Film, wenn auch unabsichtlich, eine israelfeindliche Haltung beim Berlinale-Publikum. Besonders problematisch wird dies in einer Nuance am Ende des Filmes: Die ehemalige Hamas-Geisel Liat Beinin ist Historikerin und arbeitet auch als pädagogische Vermittlerin für Yad Vashem. In den letzten Bildern des Filmes hören wir sie, wie sie ausführlich einer Gruppe von Besuchern die Mauer des Ghettos in Warschau zur Zeit des Nationalsozialismus beschreibt und was sich dahinter alles abspielte. Es folgt ein Filmschnitt und wir begleiten sie mit der Kamera nach draußen in den Piniengarten der Holocaust-Gedenkstätte. Dort spricht sie direkt zu uns Zuschauern und redet über den Sicherheitszaun, der Israel vom Gazastreifen trennt. Auch dort würden sich ungeheuerliche Dinge abspielen und erst nach Jahren hätte sie das begriffen. Der Film endet damit, dass sie betont, man hätte eben einen Preis zahlen müssen, für das, was all die Jahrzehnte passiert ist. Somit entsteht zum einen die Assoziation, der Sicherheitszaun und der Gazastreifen hätten etwas gemein mit dem Warschauer Ghetto – ein so übliches wie abgegriffen antisemitisches Narrativ – zum anderen der unangenehme Eindruck, die Jüdinnen und Juden in Israel wären schon irgendwie auch ein wenig selbst Schuld an dem Angriff der Hamas vom 7. Oktober, als wäre dies der Preis, den man zahlen müsste für eine Existenz in Freiheit an diesem Ort.

Die Vorführung des Filmes wurde gerahmt durch eine Fragerunde mit dem Regisseur, Liat Beinin, ihrem Vater und ihrer Schwester. Dort betonten alle Beteiligten, wie wichtig ihnen eine Koexistenz von Palästinensern und Israelis ist, wie wichtig es ist, weiter an den Frieden zu glauben und die Hoffnung nicht zu verlieren. Diese Plattitüde wurde mit großem Jubel aus dem Zuschauerraum beantwortet, ganz so, als hätten die Berlinale-Besucher vergessen, dass es zwar zwei Parteien in diesem Krieg gibt, diese aber keineswegs symmetrisch zueinanderstehen. Natürlich ist es wahr, dass Benjamin Netanyahu zu wenig unternimmt, um die Geiseln zu befreien, letztendlich ist er nichtsdestotrotz Teil einer demokratischen Regierung. Der Jubel unter den Zuschauern ist groß, ganz so, als würden sie nichts davon wissen wollen, dass die Hamas diesen Krieg begann und wiederholt Waffenruhen nicht eingehalten hat. Als würden sie nicht wissen wollen, dass der Berlinale-Teilnehmer David Cunio bereits seit über 660 Tagen als Geisel gefangen gehalten wird. Ganz so, als würden sie verdrängen wollen, dass die Leichen der Familie Bibas in einer inszenierten Propagandashow an Israel übergeben wurden, bei der behauptet wurde, Benjamin Netanyahu sei ihr Mörder und hätte sie durch einen »zionistischen Luftangriff« getötet.

Seit dem 7. Oktober 2023 inszenieren Islamischer Djihad und Hamas laufend Propagandafilme mit israelischen Geiseln und ihrer eigenen Zivilbevölkerung. Sie zwingen den gefangenen und im Tunnel festgehaltenen Israeli Evyatar David dazu, vollkommen abgemagert sein eigenes Grab vor laufender Kamera zu schaufeln. Dass die Berlinale dem Film Holding Liat sogar den Dokumentarfilmpreis 2025 verliehen hat, kommt nicht von ungefähr. Das deutsche Kulturpublikum hat den israelkritischen Dokumentarfilm eines israelischen Regisseurs bekommen, den es sich gewünscht und den es verdient hat. Angesichts der gefährlichen Nachrichtenlage, in der das Kalkül der Hamas aufgeht und Videos von hungernden israelischen Geiseln kaum Empathie, Sichtbarkeit, offene Briefe von Kulturschaffenden oder gar Headlines bei der New York Times auslösen, ist die Lobpreisung eines solchen Filmes ein fatales Signal.