Leere Parkplätze, Spielplätze bei Nacht, verlassene Einkaufszentren, unbewohnte Apartments, endlose Treppenhäuser und verwaiste Korridore – all das sind Paradebeispiele für die sogenannten »Liminal Spaces«, die seit einigen Jahren und besonders seit den Corona-Lockdowns als Faszinationsobjekt durch das Internet geistern und inzwischen immer öfter als Stichwort für eine ganz eigene ästhetische Erlebnisweise angeführt werden.

In Videospielen wie »Stanley Parable«, »Dreamcore« oder »Superliminal« werden sie stimmungsvoll inszeniert und in Internetforen wie Reddit tagtäglich dutzende Bilder dieser außerweltlich anmutenden Grenzräume und Schwellenorte gepostet: Mal sind sie nebelverhangen, unnatürlich oder spärlich beleuchtet und strahlen Trostlosigkeit aus, manchmal sind sie aber auch überdeutlich hell, surreal und traumähnlich. Was sie jedoch immer gemeinsam haben: Sie zeigen keine Menschen, obwohl sie fast immer menschengemachte Orte darstellen. Irgendetwas fehlt diesen »Liminal Spaces«: Sie sind nicht nur menschenleer, sondern wirken unvollständig, in der Schwebe und aus der Realität herausgefallen. Ihnen mangelt es an jedem Sinn und Nutzen und oft sehen sie aus, als wären sie sowohl eingefroren als auch ins Unendliche ausgedehnt. Obwohl sie so merkwürdig vertraut erscheinen, sind sie gerade in ihrer Beliebigkeit nie lokalisierbar.

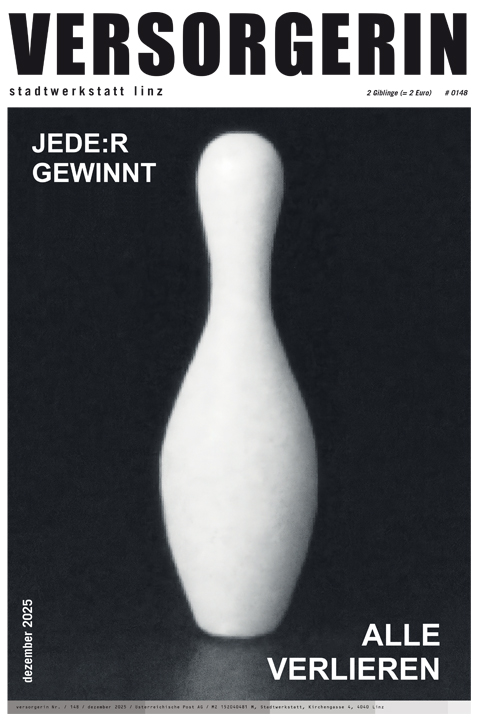

Liminal Space (Foto: Gemeinfrei)

Nicht-Orte, Passagen, Retromanie

Gewissermaßen haben sie Ähnlichkeiten mit den sogenannten Nicht-Orten, unter denen der französische Anthropologe Marc Augé jene austauschbaren urbanen Durchgangsräume wie Wartezimmer, Hotellobbys, Autobahnen und Flughäfen verstand. Sie erinnern aber ebenfalls an die Filme David Lynchs, die genau wie die »Liminal Spaces« mit dem Eindruck spielen, dass etwas nicht stimmt, dass da im Verborgenen irgendwas aus dem Gleichgewicht gerät und dass die Wirklichkeit verschoben wurde. Genauso haben sie auch Anklänge an jene Beschwörung melancholischer Verlassenheit und betrübter Einsamkeit, die man beispielsweise in den Gemälden Edward Hoppers bewundern kann.

Die Ästhetik der »Liminal Spaces« radikalisiert all diese Einflüsse jedoch: Der Schrecken verliert hier seinen Kontext und gewinnt damit an Ambiguität, der Betrachter fühlt sich, als hätte er sich verlaufen und wäre orientierungslos in die Szenerie gestolpert. Hier wird die Einsamkeit totalisiert in dem Sinne, dass man sich nicht mehr von anderen abschottet, weil es gar keine anderen mehr gibt. Auch das Konzept der Nicht-Orte mit ihrer reinen Funktionalität als Passage und ihrer raumübergreifenden, global standardisierten Gleichartigkeit erweitern die »Liminal Spaces« um eine Deutungsoffenheit und lauernde Ungewissheit, die in den Betrachtern vorrangig zwei Reaktionsweisen entstehen lässt: einerseits ein namenloses Unbehagen, andererseits eine dämpfende Beruhigung. Die »Liminal Spaces« evozieren also eine Art wohliges Schaudern, eine Unsicherheit in der Idylle. Dass die Bilder von »Liminal Spaces« relativ oft Orte zeigen, an denen man sich als Kind aufgehalten hat (Schulen, Spielplätze, Schwimm-bäder, Freizeitparks – natürlich immer in unbelebter, verfallener und entvölkerter Form), überrascht angesichts dessen kaum. Eine selbstzweckhafte kindliche Neugier findet hier ihren Widerhall, wenn auch nostalgisch rückgewendet: Man weiß nicht, was man vor sich hat oder warum es so ist, wie es ist, aber aus irgendeinem Grund ist es einem auch nicht fremd. Entsetzen gemischt mit Staunen ermöglicht einen kontemplativen Zustand der Ruhe, der in der digitalen Gegenwart normalerweise keinen Platz findet. Die zumeist verschwommene, unscharfe, an die VHS-Ästhetik erinnernde Retromanie der Darstellungen von »Liminal Spaces« tut ihr Übriges. So entsteht ein diffuses Gefühl des Fernwehs und diese der Zeit so seltsam enthobenen Räume werden zu einem friedlichen, aber ebenso unergründlichen, mysteriösen Fluchtpunkt: Was die einen als Ausgangs-punkt für Anspannung und Schock generierende Horrorspiele wie »The Backrooms« wählen, wird anderen zur wohltuenden Ambient-Kulisse.

Gespenstische Gegenwart

Der britische Kulturwissenschaftler Mark Fisher ergänzte in seinem Buch »Das Seltsame und Gespenstische« das freudsche Konzept vom Unheimlichen: Während das Unheimliche sich auf das beziehe, was »uns innerhalb des Vertrauten eigenartig erscheint« und uns vorführt, dass »die vertraute Welt nicht mit sich identisch ist«, würde das Seltsame sich durch die Präsenz einer Störung beziehungsweise die »Verbindung von zwei oder mehr Dingen, die nicht zusammen gehören« und das Gespenstische durch den »Ausfall der Absenz« oder den »Ausfall der Präsenz« auszeichnen. Das Gespenstische ist nachgerade der Inbegriff der Stimmung, die die »Liminal Spaces« aufrühren: »Das Gespenstische betrifft die grundlegendsten metaphysischen Fragen, die gestellt werden können, Fragen, die mit Existenz und Nicht-Existenz zu tun haben: Warum ist hier etwas, obwohl da nichts sein sollte? Warum ist da nichts, obwohl da etwas sein sollte?« Auch Fisher betonte dabei, dass das Furchterregende ein Nebenprodukt der Erfahrung des Gespenstischen sein kann, aber eben nicht ihr eigentliches Movens. Durch das Fragwürdig-Machen der üblichen Wahrnehmung komme ihm sogar ein kritischer Impuls zu.

Tatsächlich geht es in der Auseinandersetzung mit den »Liminal Spaces« so gut wie nie um deren Interpretation, sondern allein um die sprachlose Erfahrung ihrer Atmosphäre oder allenfalls noch die Frage, welche Erinnerungen und Reminiszenzen sie wachrufen. Natürlich liegt in diesem eskapistischen Bedürfnis ein Teil der Faszination für die liminale Visualität begründet; erklärt ist damit aber noch nicht, warum sie ausgerechnet in den letzten Jahren so einen Aufstieg erlebt hat – schließlich ist der Wunsch, der drögen Wirklichkeit entfliehen zu können, kein Novum des 21. Jahrhunderts. Auch die bereits erwähnte Sehnsucht nach der Regression in eine infantile Erfahrungsform verbunden mit der ohnehin verbreiteten Retro-Nostalgie spielt definitiv eine Rolle, reicht allein aber nicht aus, um die Anziehungskraft dieser geisterhaften Orte zu erklären.

Der Schlüssel zum Verständnis des Hypes um »Liminal Spaces« scheint stattdessen in der Konvergenz ihres Erscheinungsbildes mit realen gesellschaftlichen Verwerfungen und Entwicklungen zu liegen, die einerseits stumpf verdoppelt werden, andererseits gerade darin eine substanzielle ästhetische Verarbeitung erfahren, die sich auch als gedämpfter Einspruch gegen die jetzige kulturelle Logik verstehen lässt. Schließlich ist heute zurecht so viel von der »Epidemie der Einsamkeit«, dem langsamen Absterben öffentlicher Orte und der Dauerstimulation und Isolation bietenden digitalen Vernetztheit die Rede, dass man den Eindruck bekommen könnte, beim sogenannten »Ghosting« handele es sich nicht nur um eine auf plötzlichem Kontaktabbruch beruhende Kommunikationsstrategie, sondern schlechthin um die lebensweltliche Grundstruktur der virtuellen Gegenwart. Die »Liminal Spaces« verweisen auf diese Nutzlos-Werdung der Welt, die inzwischen vertraut und fremd, entsetzlich und betäubend, vielfältig und verödet zugleich erscheint. Mark Fisher brachte dieses Sentiment einmal so auf den Punkt: »Das Gefühl, zu spät dran zu sein, den Goldrausch verpasst zu haben, ist heute omnipräsent.« Fisher machte darauf aufmerksam, dass sich die anhedonische und utopielose Kultur der Gegenwart dadurch auszeichnet, dass sich alles rasend schnell ändert, nur um am Ende gleich schlecht zu bleiben. Nostalgie für den recycelten, analogen Retro-Chic der 70er, 80er oder 90er wirkt heute mitunter futuristischer als die glatte und polierte Einheitsbrei-Optik der 2020er-Jahre. Die Zeit ist aus den Fugen geraten – ein »Liminal Space«, also zu Deutsch ein Übergangsbereich, in Permanenz.

Deshalb ist es auch nicht ganz richtig, die Retro-Anleihen der »Liminal Space«-Ästhetik auf Nostalgie zu verkürzen, denn hier handelt es sich nicht um die Verklärung der Vergangenheit, sondern um die Nostalgie nach einer Zukunft, die inzwischen unerreichbar erscheint. Ersehnt wird nicht die Vergangenheit selbst, sondern ihre optimistischen Zukunftsversprechen, die heute, in Zeiten, in denen technologische Traumvorstellungen von selbstfahrenden Autos, Reisen zum Mars und Gehirnen auf der Festplatte im besten Fall überflüssig und im schlechtesten Fall dystopisch anmuten, vollends entschwunden sind. Sogar das Internet selbst ist heute ja nicht mehr der befreiende, autarke Gegenraum, zu dem er von seinen Fürsprechern ursprünglich einmal idealisiert wurde: Inzwischen ist das World Wide Web dermaßen dominiert von der Monotonie der sozialen Netzwerke, den unzähligen Bots und der alles verflachenden Künstlichen Intelligenz, dass die Flucht aus der digitalen Welt als reizvolle Idee nach und nach wieder Fahrt aufnimmt – und sei es auch nur, indem sie zum Vehikel einer neuen Internet-Ästhetik wie im Falle der »Liminal Spaces« gemacht wird. Die »Liminal Spaces« verleihen diesem Dilemma also Ausdrucksstärke und geben ihm eine Form. Vielleicht ist das heute das Beste, was man sich von einem ästhetischen Trend erhoffen kann.